■これまでのGM音源シリーズ

GM音源01 いにしえのGM音源

GM音源02 ピアノカテゴリー

GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー

GM音源04 オルガン・カテゴリー

GM音源05 ギター・カテゴリー

GM音源06 ベース・カテゴリー

GM音源07 オーケストラ・カテゴリー

GM音源08 アンサンブル・カテゴリー

GM音源09 ブラス・カテゴリー

GM音源10 リード・カテゴリー

GM音源11 パイプ・カテゴリー

GM音源12 シンセリード・カテゴリー

GM音源13 シンセパッド・カテゴリー

GM音源14 シンセSFX・カテゴリー

GM音源15 エスニック・カテゴリー

GM音源16 パーカッシブ・カテゴリー

GM音源17 SFX・カテゴリー

GM音源18 ドラムセット・カテゴリー(ドラム)

GM音源19 ドラムセット・カテゴリー(パーカッション)

GM音源20 サウンドフォント

SMFとは

SMFとはStandard Midi Fileの略で、曲の演奏データが書かれたバイナリファイル(0と1のデータ形式)です。 SMFは元々Opcode System社の考案した規格でしたが、GM規格と同時に1991年にMIDI規格として採用されました。現在SMFは、主にコンピュータで扱います。.midという拡張子です。

MIDIが電子楽器間の話言葉とするならば、SMFはその言葉を記述したノートのような存在です。 楽曲の楽器指定、テンポ、拍子、音符などの情報が書かれていますので、オーケストラの楽譜のようなものです。 重要なのは絶対時間の情報ではないということです。これをプレーヤー(シーケンサー)に読み込ませ、プレーヤーからGM音源にリアルタイムにMIDIデータを送り、GM音源は送られてきたMIDIデータを順次鳴らします。

Windowsであれば、Windows Media PlayerでSMFを簡単に再生することができます。

シーケンサーは、Windows Media Playerとなります。

GM音源は、OS付属のMicrosoft GS Wavetable Synth(C:\Windows\System32\drivers\gm.dls)となります。 また多くの電子ピアノにはGM音源とシーケンサーが内蔵されているため、USBメモリ等に入れたSMFを読み込ませて鳴らすことも出来ます。ピアノの伴奏や、練習に活用できます。

SMFの誕生で汎用的に演奏データを扱えるようになった意味合いは大きく、音楽業界に新しい可能性をもたらしました。特にカラオケ業界には欠かせない技術となっています。

MIDI(ミディ Musical Instrument Digital Interface)について

SMFはMIDI規格のひとつですが、MIDI規格は、複数の電子楽器を接続するために1982年に創案された通信プロトコルからスタートしています。 驚くべきことは、40年前の古い仕様のまま現役で使われ続けているということです。目まぐるしく新規格に置換わっていくPCの世界とは対照的です。 そのおかげで、最新機器と1983年製造の機器とやり取りすることも可能になっていますが、不便な点もそのままとなっています。

そんな古いMIDI1.0ですが、2019年にMIDI2.0が発表され、2020年に規格書が作られました。 現在各社で実装が進んでいるようです。 MIDI2.0は過去を切り捨てることなく互換性を重視しています。古い機器と接続されれば、後方互換で動き、新しい機器とつなげば、双方向に高速な通信が可能になります。 地味ながら重要なのは高速通信によるレスポンス向上と、分解能が上がったことではないでしょうか。 順次MIDI2.0を視野に入れたソフトや、ハードが出てきていますが、まだ大半の機材は従来のMIDI1.0なので、MIDI2.0の恩恵を受けるのは、もう少し先になりそうです。

SMFの中身

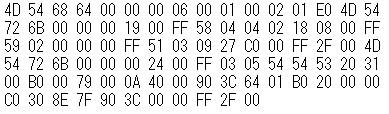

このSMFをテキストエディタで開くと、意味不明の文字列になりますので、中身を確認したいときはバイナリエディタで開きます。そうすると以下のような16進数が並んだ中身が見れます。 MIDI規格に沿って必要な記述がされているわけです。

チャンクというデータブロックで構成されています。はじめにヘッダという基本的な情報があり、その後にノート(音符)の情報などが書かれています。

SMFは3種類ありますが、使われているのは以下の2フォーマットです。

- Format 0:

- すべてのチャンネルのデータを1トラックにしたフォーマット。簡易的なデータをやり取りしたい場合に使うといいかもしれません。

- Format 1:

- マルチトラック対応のフォーマット。GM音源を扱いたい場合はこちらを使います。

SMFの作り方

音楽データを作成する場合、多くの人はDAWを使うと思います。DAWはSMFの入出力が出来るので、楽曲データをSMFに書き出すだけでSMFは完成します。ただしMIDIの仕様を踏まえて作る必要があります。オーディオデータは当然扱えませんし、チャンネル、音色、オートメーション、エフェクトなど気にすることが多岐にわたります。

MIDIの仕様は古いため、DAWでは独自機能を追加し、MIDIでコントロールしていたことも、より柔軟な形に置き換えたりしています。そのため純粋なMIDI規格と独自規格が混在していて、MIDIを知らない人は混乱するかもしれません。MIDIは基本的に7bit128段階のデータを扱うのに対して、DAWでは32bit float以上を扱うのですから、数値だけ見ても違和感を感じます。それでもDAWの骨格にあるのはMIDI規格であり、これを無視することはできません。

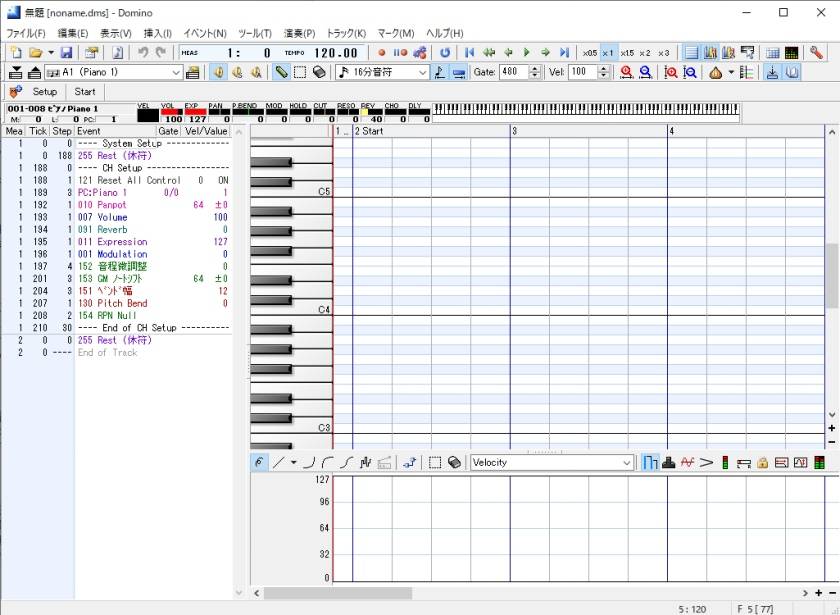

また思い通りの完全なSMFをDAWから書き出せるとは限りません。SMFを書き出す場合は、純粋なMIDIシーケンサーの方がMIDIを素直に使っていることが多く、ストレスなくSMFを作れるかもしれません。MIDIシーケンサーのDominoなどは純粋なSMFを作るのに適しています。

SMFの用途と今後

現在はSMFを扱う必然性がなくなり、多くはMP3などのオーディオファイルを扱うようになりました。今現在SMFが必要なシーンはあるのでしょうか? 今のところカラオケ用データなどを制作している場合を除き、あまりないかもしれません。

それでもクリエーター間での作曲データのやりとりには便利です。同じDAWを使っていれば、DAW専用のデータでやり取りすることができますが、DAWが違うと、必然的にデータは中間フォーマットともいえるSMFになります。簡単なメロとコードのデータをもらって、それをアレンジする場合など、音声ファイルをもらうよりも、SMFの方が作業がはかどります。簡易的なMIDIデータという意味合いでSMFをやり取りすることが多いかと思います。

SMFには音声ファイルにはない楽譜がもれなく付いてくると考えれば、かなりお得なファイルに思えるのではないでしょうか。好きなように編集もでき、2次利用も簡単です。またスロー再生して練習にも使えますし、マイナスワンでカラオケにもなり、かなり多目的に使えるフォーマットです。

ブラウザ上でWeb MIDI APIが使えるようになって、ずいぶん経ちますが、まだ手軽に扱えるほど環境整備が進んでいません。今後ネット環境で音楽教育等が盛んになると思いますが、SMFやGM音源は有効活用できるので期待したいところです。ブラウザ上で簡単に扱えるようになれば、ゲームやカラオケなど、様々なサービスで柔軟な音楽利用が可能になります。データが軽量、キー変更可能、マイナスワン、ループ、テンポの変更、音色の変更などの従来のメリット以外にも、AIによるアドリブや、リアルタイム作曲など、今まで出来なかったことも可能になってきます。そうなるとGM音源とSMFは再び脚光を浴びるかもしれません。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

BOSS MIDIケーブルで広がるパフォーマンスの世界

BOSS MIDIケーブルで広がるパフォーマンスの世界

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー

ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座