■これまでのGM音源シリーズ

GM音源01 いにしえのGM音源

GM音源02 ピアノカテゴリー

GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー

GM音源04 オルガン・カテゴリー

GM音源05 ギター・カテゴリー

GM音源06 ベース・カテゴリー

GM音源07 オーケストラ・カテゴリー

GM音源08 アンサンブル・カテゴリー

GM音源09 ブラス・カテゴリー

GM音源10 リード・カテゴリー

GM音源11 パイプ・カテゴリー

このカテゴリーには2種類のサウンドがあります。基本波形と、リード(Lead)用に作りこまれたサウンドです。リードはReed(葦)ではなく、Leadなので、ソロ演奏に使える音ということになります。

本来シンセサイザーは音を合成する機械で、イメージした音を自由に作れるという魅力があります。しかしGM音源は生楽器を中心としているので、サンプリングが基本フォーマットとなっています。シンセ・カテゴリーも同じ仕組みの中で作っていますので、多くのGM音源ではサンプリングされたシンセサウンドです。そのためシンセサイザーの断片的な音は出せますが、本物のように自由に音作りすることはできません。それでもTTS内のフィルターなどで動的にエディットして使うと、多少はアナログシンセ風なサウンドを楽しむことができます。

下動画でTTSによる各音色のサンプル音が聞けます。

081 基本波形(矩形波、サイン波)

081 000 Square Wave 音域 A0-C8

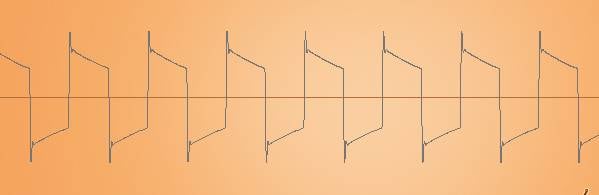

2つの矩形波のピッチを少しずらして、うなりのある矩形波になっています。下動画のように波形が常に変化しています。 TTSのような古いGM音源の場合、1音鳴らすごとに1ボイス(ひとつの波形)使うことが多いのですが、このパッチでは1音鳴らすごとに矩形波を2個、つまり2ボイス使っています。シンセカテゴリーには2ボイスのパッチが多くあります。2ボイスの効果は、さまざまですが、ここではディチューンさせるために使用しています。アコースティック楽器の多くは1ボイスですが、ホンキートンクなどはディチューンさせていますので、やはり2ボイスです。

081 001 Square 音域 A0-C8

上記を1ボイスで鳴らした音で、アナログシンセで作ったような、ややいびつな矩形波になっています。 矩形波は加算合成では奇数倍音で構成されていますが、もっと単純に信号をON/OFFしただけでも矩形波は作れますので、一番ローコストな波形といえるでしょう。実際に初期のゲーム機などで使われていました。ただし、高音質な環境でON/OFF矩形波をやると、エイリアスノイズが発生してしまいます。DAWなどで使う場合はナイキスト周波数以内に収まるように高周波を丸める必要があります。

081 002 Sine Wave 音域 A0-C8

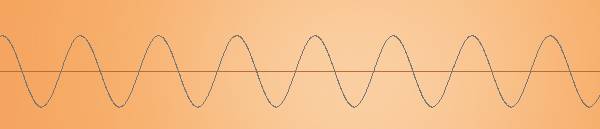

実験に欠かせないサイン波です。基音だけの音で、倍音は含まれていません。 楽器の音色として使う場合は、中音域以上の音が使いやすくなります。 低い音では倍音がないため、通りが悪く、聞こえにくくなりますので、サブベースのように、ほかの音を補完するような使い方になると思います。 動画ではオカリナを真似ています。オカリナは音域も高く、波形もサイン波に近くなっています。 サイン波を使った有名どころとしては、テレビの時報があります。

082 基本波形(ノコギリ波)

082 000 Saw Wave(double saw) 音域 A0-C8

2ボイス使って、ノコギリ波をディチューンしたサウンドです。コーラスもかかったような音作りです。 動画では映画「フラッシュダンス」の一部を真似ています。70~80年代は基本波形のシンセサウンドに、よく使われていました。アコースティックにはない音だったので、当時は新鮮に聞こえたのでしょう。 ノコギリ波は擦弦楽器の音に近いと言われています。 このパッチはコーラス効果もあるので、動画では、そのままストリングスアンサンブル風に扱ってみました。

082 001 Saw 音域 A0-C8

上記ノコギリ波の1ボイスの音です。 理想的なノコギリ波には整数倍音がすべて含まれているので、音作りの素材として重宝します。アナログシンセの減算合成では最も多用される波形です。TTSの波形は、ノコギリ波というよりはフカヒレ波形になっています。

082 002 Doctor Solo(saw + Square) 音域 A0-C8

この波形も2ボイスですが、上記の矩形波やノコギリ波のディチューンとは違った使い方をしています。 ノコギリ波と矩形波の組み合わせという方法です。かつてのアナログシンセでもよく使われていました。矩形波は管楽器のような印象もあるため、組み合わせることで、どことなくシンセブラスのような音になります。

082 003 Natural Lead(double saw) 音域 A0-C8

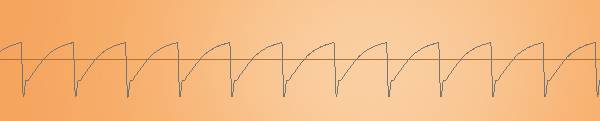

2ボイスによるノコギリ波のディチューンサウンドですが、加工されていないドライな音になっています。下画像を見ると明らかですが、ノコギリ状の波形の動きが確認できます。視覚的にも分かりやすい波形は、音にもはっきりと出ているものです。

082 004 SequencedSaw 音域 A0-C8

サスティーンのないアタックだけの音なので、シーケンスパターンに向いています。 アナログシンセ全盛期に耳にしたような音です。 名前的にはノコギリ波のようですが、観察すると、もっと複雑な波形になっています。

ここからは、シンセサイザーによって作りこまれたサウンドになります。実在の楽器に寄せたパッチもありますが、シンセならではのパッチもあります。 このカテゴリーはシンセサイザーで合成ということなので、写真と絵で例えるなら、絵になります。 他の実在の楽器カテゴリーは、実際にその楽器を録音し編集したものなので、写真のコラージュと考えるとよいかもしれません。 シンセサイザーを使って実在の楽器に寄せる場合は、本物に似せた写実的な絵であり、シンセ独自の今までになかった音は抽象画といえます。パッチの名前からも特定のイメージを持って作られています。

083 000 Syn.Calliope (SynStrings + Panflute) 音域 C2-C7

このパッチは実在するカリオペという楽器を模しています。カリオペは蒸気を使って音を鳴らすパイプオルガンのような楽器です。産業革命以降、蒸気機関があった時代に使われていたようです。下の絵では馬車に積んでいますが、鉄道などでも利用されていたようです。「きかんしゃトーマス」にもカリオペが登場した回がありました。

Calliope, public domain (Wikipediaより引用)

このパッチは、1987年に発売されたRoland D50に入っていた音色で、80年代半ばから90年代によく使われていました。 音作りとしてはシンセ・ストリングスとパンフルートを組み合わせた2ボイスとなっています。

Roland D50, public domain (Wikipediaより引用)

084 000 Chiffer Lead 音域 C2-C7

2ボイスで、パンフルートのような音と、ストリングス系の音がレイヤーされていますが、さらにアタックに特徴を持たせています。 オルガンやフルートなどで音になる直前の空気音をチフノイズと言うことがあります。そこからのネーミングのように思えますが、定かではありません。 シンセサイザーの合成サウンドはイメージの世界なので、名称も謎に満ちています。当時流行った曲などから付けられている場合もあります。

085 アタックに癖があるシンセリード

085 000 Charang 音域 C2-C7

おそらく実在する楽器Charango(チャランゴ)をイメージしたシンセサウンドです。アルマジロの甲羅をボディに使ったマンドリンのような南米の楽器です。実際のチャランゴよりもかなり騒々しいガチャガチャした音になっています。これはこれで面白いかもしれません。 音作りは2ボイスで作られています。明らかに歪んだギターと、アコースティック撥弦楽器の組み合わせです。アナログシンセの合成とは違う、サンプリングからの発想で作られています。

Charango, Lardyfatboy CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

085 001 Wire Lead C2-C7

2ボイスです。妙なアタックが癖になるサウンドです。シンセならではの面白いパッチだと思います。

086 000 Solo Vox (Choir Aahs2+ Panflute) 音域 C2-C7

2ボイスで、コーラスとパンフルートを重ねています。作りこんだ音というよりは、素直にレイヤーされた音で、2種類の音が同時に鳴っています。別々に鳴らして重ねても同じような印象になりました。

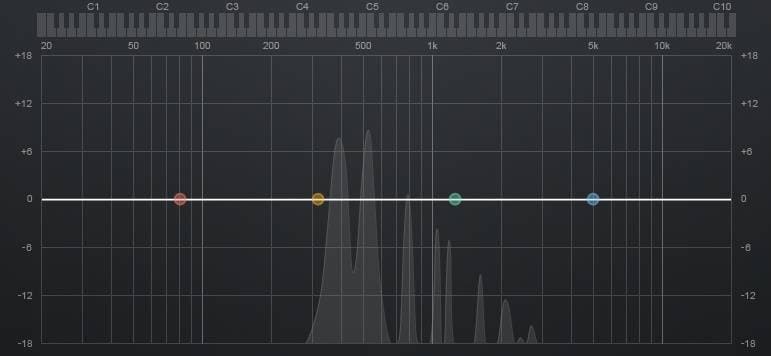

087 000 5th SawWave(double saw) 音域 C2-C7

完全4度下も鳴るノコギリ波で、モジュレーションも効いているため濁りやすいサウンドです。低域では単音で扱うのが無難そうです。 重厚なアナログシンセのようなサウンドで、キース・エマーソンがこんな雰囲気の音をよく使っていました。 下の図ではC5だけを1音弾いていますが、G4にもピークがあるのが確認できます。

088 その他シンセリード

088 000 Bass & Lead 音域 A0-C8

冒頭の動画ではA0からC8を順番に鳴らしています。低音域ではベースのように鳴り、高音域はピアノのような音です。割と低い音域でもコードがきれいに響きます。2ボイスで同じ波形を微妙にディチューンしているので、ゆっくりとしたうなりもあります。 シンセベースに近いトーンですが、どの音域も比較的前に出る傾向にあります。 とても欲張ったというか、頑張った印象がします。広い音域で使えるピアノのような音色を目指したのかもしれません。 実は広い音域で使える魅力的な音色作りは難しく、多くの場合、得意な2オクターブぐらいの音域というものが存在します。このパッチは全音域で頑張った結果、トーンとしての個性が薄まってしまった印象です。

088 001 DelayedLead(soft wrl) 音域 A0-C8

エレキギターのようなエレクトリックピアノのような音に、微妙にディレイがかかったようなサウンドです。 実際にはディレイではなく、モジュレーションを掛けているだけだと思われます。 ディレイは音を遅らせるシンプルなエフェクトですが、使い方次第で素晴らしい効果を発揮することは昔から知られています。ただしセンス良く使いこなすのは未だに難しいエフェクトでもあります。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー

ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド