■これまでのGM音源シリーズ

GM音源01 いにしえのGM音源

GM音源02 ピアノカテゴリー

GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー

GM音源04 オルガン・カテゴリー

GM音源05 ギター・カテゴリー

GM音源06 ベース・カテゴリー

GM音源07 オーケストラ・カテゴリー

GM音源08 アンサンブル・カテゴリー

GM音源09 ブラス・カテゴリー

GM音源10 リード・カテゴリー

GM音源11 パイプ・カテゴリー

GM音源12 シンセリード・カテゴリー

GM音源13 シンセパッド・カテゴリー

GM音源14 シンセSFX・カテゴリー

GM音源15 エスニック・カテゴリー

GM音源16 パーカッシブ・カテゴリー

GM音源17 SFX・カテゴリー

ドラムセットカテゴリーですが、今回は、ドラムセットの骨格となるバスドラ、スネア、ハイハット、シンバル類、タムのみを扱います。 他のパーカッション類は次回紹介します。

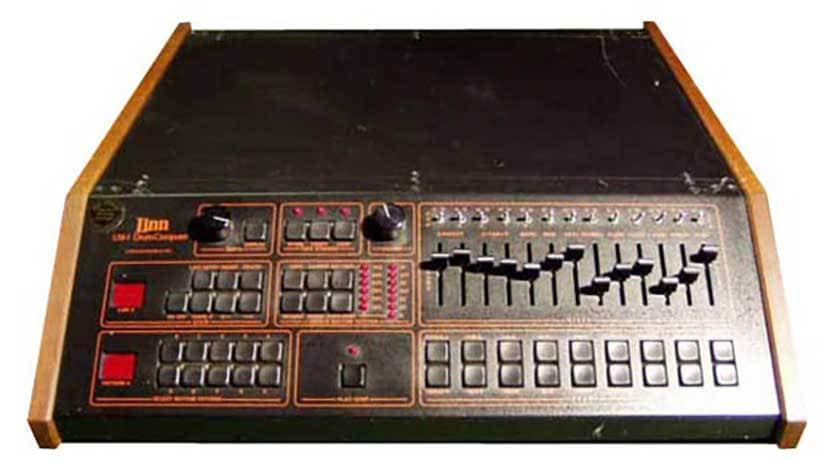

Linn LM-1 Drum Computer, Public domain (Wikipediaより引用)

サンプリングによるドラムサウンドの歴史は古く、サンプルリングとの親和性の高い音色といえます。 サンプリングを使った初期のドラムマシンとして有名なのは1980年に発売されたLinn Drum LM-1です。 本物のドラムを録音し、それを本体メモリに書き込んで再生します。 打楽器の場合は、一度音を出したら基本的に減衰するだけなので、比較的簡単に実現できます。 当時はリアルな音のするドラムマシンがなかったため、Linn Drumは、すぐに世界中のポピュラーソングで使われるようになります。

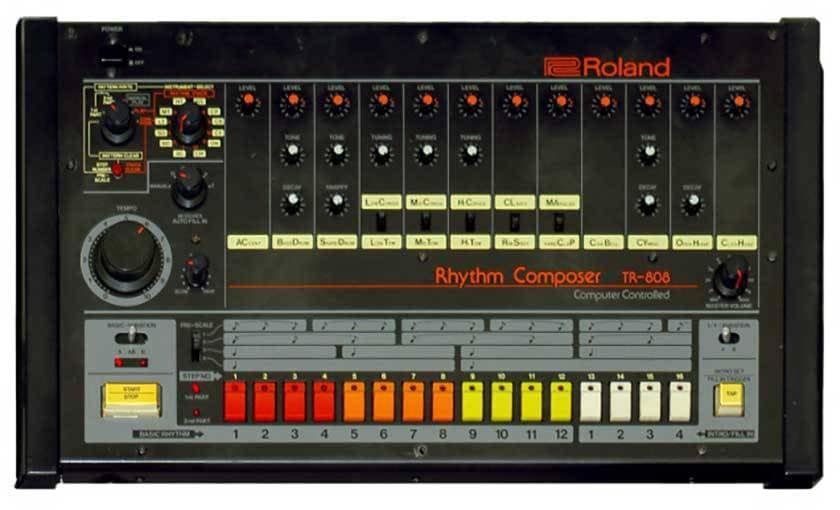

Roland TR-808, CC BY-SA 2.0 (Wikipediaより引用)

音声合成技術を使ったドラム音源もあります。1980年に発売されたRoland TR-808はアナログシンセの技術を使っています。このカテゴリーの中にもAnalogとして入っていて、本物のドラムとは違う方向のサウンドになっています。発売当時はあまり売れなかったようですが、ヒット曲の中で使われるようになると、一般的にも聞きなれた音となり、今では定番サウンドになりました。

Simmons SDS5 Electric Drum, CC BY-SA 2.5 (Wikipediaより引用)

もうひとつ、アナログシンセを使ったドラムセットとしてElectricがあります。 おそらくSimmons SDS5当たりの音をイメージしていると思われます。 シンセドラムらしい音で、80年代はよく使われていました。 当時はアコースティックドラムセットの中に、組み込むドラマーも多くいました。

現在のドラム音源は、物理モデリングも試みられていますが、まだまだサンプリング音源が主流です。 そういう意味では、この40年間、ドラム音源はあまり変化していないのです。 TTS-1をはじめとしたGMのドラム音源は20年ぐらい前のものなので、Linn Drumに近い、とてもシンプルなサンプリングタイプです。 表現力という意味では限界がありますが、作り込まれた音が収録されているので、使い勝手としては悪くなく、用途によっては現在でも利用価値はあります。

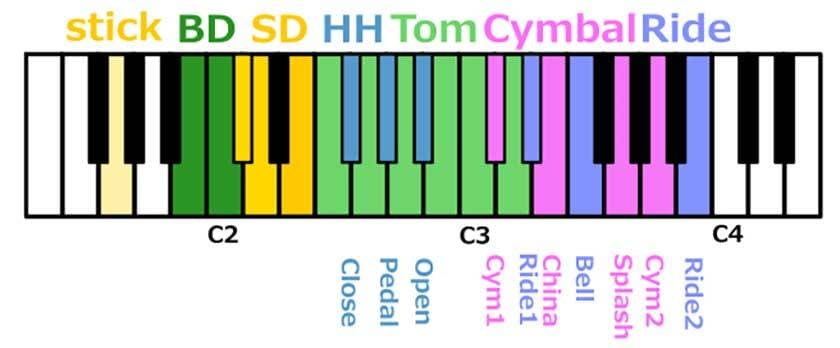

鍵盤上のドラムセットの配置

各音色の配置は以下のようになっています。GM配置は、現在主流のドラム音源でも基準となっているので覚えておくと何かと便利です。特にバスドラム、スネア、ハイハットの位置は守られている場合が多いと思います。

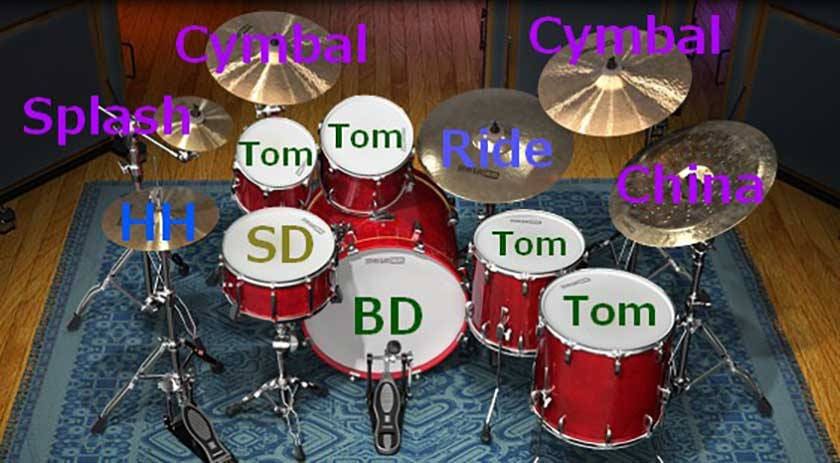

TTSにはドラムセットの絵がないため、ここではドラムセットの構成が同じSlate Digitalのドラム音源SSD5のスクリーンイメージを使わせてもらいます。

ドラムセット

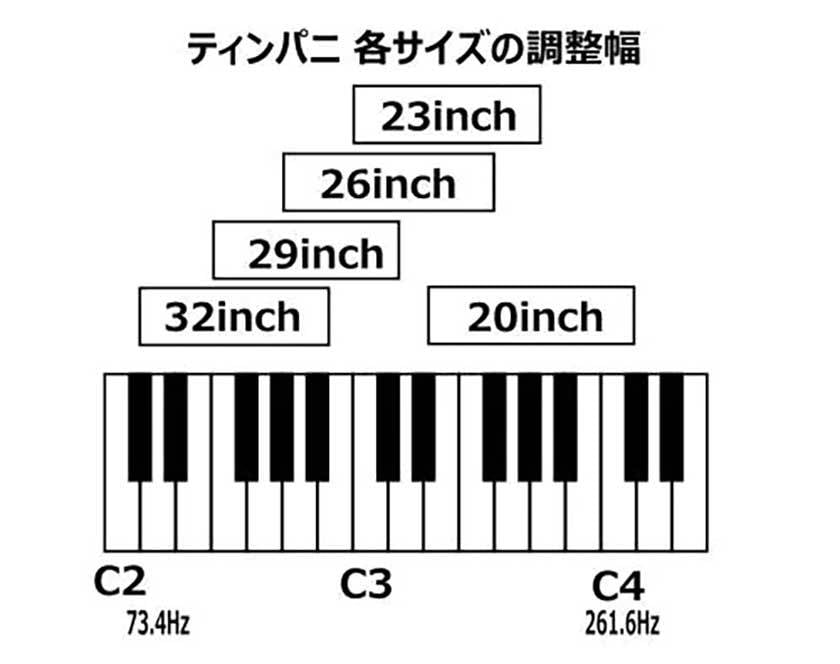

TTS-1のドラムセットは、8種類ありますが、セットごとにすべて違うわけではなく、かぶっている音色が結構あります。多くのセットはスネア、バスドラ、タム以外は同じものを使っています。オーケストラはティンパニーが1オクターブ分占める都合上、音色の位置関係が他と大きく違います。 動画ではセット別に順次鳴らしています。 オーケストラだけはセット内容が大きく異なるので、別パターンにしてあります。

- Standard

- Room

- Power

- Electric(Simmons)

- Analog(Roland TR-808)

- Jazz

- Brush(タムもブラシ専用)

- Orchestra)

G1 Sticks(共通)

スティックどうしを打った音で、カウントなどでよく使われます。

バスドラム(BD)

アンサンブルを支える重要な音のためバリエーションも多めです。Kickと書かれているものは、オーケストラの大太鼓と基本構造は同じですが、ポピュラー音楽ではビートを刻むため、余韻を短くする方向で調整されています。大きさも18~26インチと様々ですが、一般的には20~22インチがよく使われるサイズです。またドラムセットでは足でバスドラムを扱いますので、キックと呼ばれることが多いようです。

B1 Kick Drum 2(Standard、Power、Electric、Analog 共通)

C2 Kick Drum 1(Standard)

B1 Room Kick 2(Room)

C2 Room Kick 1(Room)

C2 Power Kick(Power)

C2 Elec.Kick 1(Electric)

B1 Jazz Kick 2(Jazz、Brush 共通)

C2 Jazz Kick 1(Jazz、Brush 共通)

B1 Concert BD 2(Orchestra)

C2 Concert BD 1(Orchestra)

スネア(SD)

スネアドラムはドラムセットの顔といえます。また耳につきやすいため、そのサウンドカラーとピッチは重要です。楽曲の印象すら左右する音なので、GM音源でもキャラクターとしてのバリエーションは多く揃えてあります。 ピッチはTTSの場合、COARSE TUNEで±4オクターブ、FINE TUNEで±半音調整できるので、積極的に使いたいところです。 本物のスネアは、テクニック的にもバリエーション豊かですが、GM音源では、それらを網羅することは難しいため、普通にヘッドを叩くヒット、ヘッドとリムを同時に叩くリムショット、リムだけ叩くサイドスティックがあるぐらいです。

C#2 Side Stick(Analog以外共通)

C#2 Ana.Rim Sho(Analog)

D2 Aco.Snare(Standard)

E2 Elec.Snare(Standard、Room、Power、Analog、Jazz 共通)

D2 Room Snare(Room)

D2 Power Snare(Power)

D2 E.SnareDrum1(Electric)

E2 E.SnareDrum2(Electric)

D2 Ana.Snare 1(Analog)

D2 Jazz Snare(Jazz)

D2 Brush Tap(Brush)

D#2 Brush Slap(Brush)

E2 Brush Swirl(Brush)

D2,E2 Concert SD(Orchestra)

ハイハット(HH)

リズムを構築する上で欠かせないのがハイハットです。小刻みに叩かれることも多く、ホワイトノイズのような耳につきやすい音です。また13~15インチの2枚のシンバルを組み合わせたような構造ですが、様々なテクニックが存在するために、ドラム音源の中では最も厄介なパートといえます。最近のドラム音源はハイハットの音バリエーションを網羅するために膨大な容量になっています。また近年、物理モデリングなども盛んですが、ハイハットなどの金物系の音の再現は難しく、まだまだ発展途上です。

Standard、Room、Power、Electric、Orchestra共通

F#2 ClosedHi-hat(OrchestraのみEb1)

G#2 Pedal Hi-hat(OrchestraのみE1)

Bb2 Open Hi-hat(OrchestraのみF1)

Analog Roland RC-808の音

F#2 ClosedHi-hat

G#2 Pedal Hi-hat

Bb2 Open Hi-hat

Jazz 粒立ちがはっきりした音

F#2 ClosedHi-hat

G#2 Pedal Hi-hat

Bb2 Open Hi-hat

Brush Jazzよりもアタックが柔らかい

F#2 ClosedHi-hat

G#2 Pedal Hi-hat

Bb2 Open Hi-hat

タム(Orchestra以外配置共通) F2 G2 A2 B2 C3 D3

タムは常時叩かれることは少なく、多くの場合フィルインなどでアクセントとして用いられます。 GM音源では6個のタムが使えるようになっていますが、これはかなり巨大なドラムセットです。 タムの数はドラマーの好みの部分になります。少ない場合は1個や無しという場合もありますし、2個というのも渋い方です。3~4個ぐらいが標準的でしょうか。それ以上は派手な印象がします。 またタムの皮は表裏の両面に張られている場合と、表だけの場合があります。また各面のチューニングによって鳴り方も変わってきます。

Tom(Standard、Jazz)

Room Tom(Room)

Power Tom(Power)

E.Tom(Electric)

Ana.Tom(Analog)

Brush Tom(Brush)

Timpani(Orchestra) F2~F3

ティンパニーはオーケストラカテゴリーにも入っていますが、ドラムセットにもあります。音は全く同じです。

シンバル(共通)

西洋シンバルの発祥はトルコで、現在もトルコのZildjianがトップブランドとして君臨しています。ジルジャンという名前もアルメニア語で「シンバル職人」という意味で、1620年代に皇帝が与えた称号ですから、その歴史の長さを物語ります。歴史的には17世紀のオスマン帝国(トルコ)がヨーロッパに攻めたときに軍楽隊が演奏していた楽器にシンバルは含まれます。18世紀になるとモーツアルトをはじめとした有名作曲家によってトルコ風行進曲が作られます。

クラッシュシンバル

一般的にシンバルというと、このクラッシュシンバルを指します。14~18インチが使われます。 ドラムセットには必ず、このクラッシュシンバルが1枚は組み込まれています。 余韻の長い派手な音がしますが、音響的には意外と整っています。

C#3 Crash Cymbal1

アタックが比較的柔らかい音のため、シンバルロール奏法等に使えます。

A3 Crash Cymbal2

アクセント用でアタックが鋭い傾向の音です。

スプラッシュシンバル(共通)

6~12インチの小型シンバルです。余韻が短かく、控えめにシンバルを入れたいときに重宝します。

G3 Splash Cymbal

チャイナシンバル(共通)

中国シンバルです。周辺が反っていて、独特の倍音構成になっているため、癖のある中国らしい音がします。 音の立ち上がりが早いためハードな楽曲で使われる傾向にあります。トルコに並んで中国もシンバル発祥の国です。やはり国によってその音の傾向は明らかに違います。GMにはありませんが、銅鑼(どら、タムタム)という、とても大きなシンバルのような楽器がありますが、「ゴワ~ン」という、もっとも中国らしい音が出る楽器ではないでしょうか。

E3 China Cymbal

ライドシンバル(共通)

他のシンバルよりも厚く大きく、18~24インチを使います。主にリズムを刻むために使います。シンプルなドラムセットにも必ず組まれている重要なシンバルです。特にジャズには欠かせません。

D#3 Ride Cymbal1

低めの音です。

B3 Ride Cymbal2

高めの音で、低いライドシンバルとうまく組み合わせるとノリが出せます。

F3 Ride Bell

ライドシンバルの中央の膨らんだ部分をスティックの腹で叩いた音です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド