■これまでのGM音源シリーズ

GM音源01 いにしえのGM音源

GM音源02 ピアノカテゴリー

GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー

GM音源のOrganカテゴリーは、打ち込みでは比較的扱いやすいカテゴリーですが、アコーディオンやハーモニカは、その構造なりを知らないと、それらしさを表現するのが難しい音色です。各サンプル音を下記動画にまとめました。どのような音なのか確認してみてください。

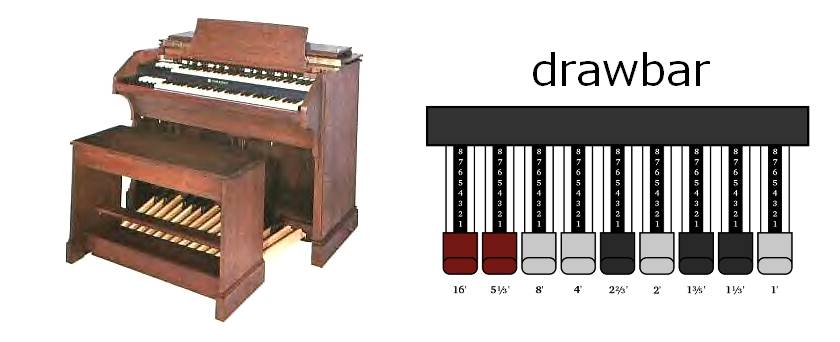

オルガン(ドローバーオルガン )

右:The sound on a Hammond is varied using drawbars, similar to faders on an audio mixing board (Wikipediaより引用)

GM2としてはドローバーオルガン(電気オルガン)を指定しています。 ドローバーとは本来パイプオルガンに搭載されている倍音コントロールレバーのことですが、初期の電気オルガンはパイプオルガンの代替品でしたので、ドーローバーを搭載していました。その代表がハモンドオルガンとなります。

ハモンドオルガンはトーンホイールという歯車を回して音程を作り、それを電磁石のピックアップで電気信号に変換してアンプに出力する機械仕掛けとなっています。さらに電気的な仕掛けで様々な音色を作り出すことができます。しかしトランジスタ技術の発展と共に、巨大で重く高価なハモンドオルガンは衰退していきました。

017 000 Organ 1 音域C2-C7

オルガン1は、電気オルガンで本物のパイプオルガンに近づけようとした音で、オルガンらしい使いやすいサウンドといえます。

017 001 Detuned Or.1 音域C2-C7

微妙に周波数が異なる音が重なっているため、うなりのあるサウンドですが、それ以上に倍音が少ない丸い音なので、000とは印象が大きく異なります。パイプオルガンから離れた独自のサウンドといえます。

017 002 Organ 60 音域C2-C6

これだけ仲間外れで、ハモンドオルガンではない音がします。60年代の分周回路のトランジスタオルガンだと思われます。VOX JaguarのCombo Organ ModelVあたりでしょうか。GM2の推奨としてはItalian 60's Organとなっています。

Vox Continental Docrobbie - Own work CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

017 003 Organ 4 音域C2-C7

000よりも倍音が少なく丸みのある音です。

オルガン2(ハモンドオルガン パーカッション)

ハモンドオルガン独特のパーカッション機能がONになったときの音です。コツというアタック音が追加され、歯切れのよい音になります。音はコンデンサーからの放出で作り出していて、パイプオルガンから離れた電気オルガンならではの音といえます。歯切れのよいリズミックな演奏に向いているため、ジャズやロックなどで好まれます。

018 000 Organ 2 音域C2-C7

標準的なパーカッションの音となります。

018 001 Detune Or.2 音域C2-C7

パーカッションをONにしたうえで、うなりのあるサウンドとなっています。

018 002 Organ 5 音域C2-C6

000のバリエーションで、明るい音になっています。

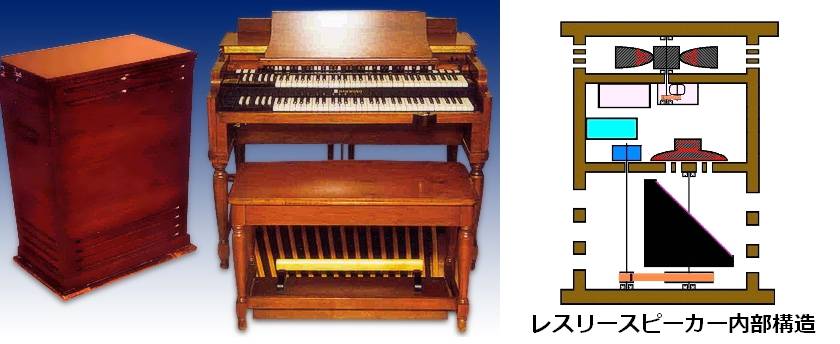

オルガン3(ハモンドオルガン レスリー)

左:ハモンドB-3とレスリースピーカー Salli - Own work CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

右:レスリー・スピーカー模式図 Berndt Meyer - Own work CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

019 000 Organ 3 音域C2-C7

GM2の推奨ではロックオルガンとあります。音はハモンドオルガンにレスリースピーカーを接続した音です。構造的にはスピーカーが回転することで、コーラス効果を生み出し、独特の広がりのあるサウンドを作ることができます。ディープパープルのジョン・ロード、ELPのキース・エマーソンらが愛用していました。

チャーチオルガン

教会等に設置されているパイプオルガンです。建造物と一体構造となっているため、建物自体の音響が大きく影響します。そのためパイプオルガンの音は、常に過剰な残響成分がセットだということを意識する必要があります。アンサンブルで使用する場合は何かと注意が必要です。 TTS-1には3種あり、音色は基本同じですが、それぞれ倍音の出方が違います。

020 000 Church 1 音域A0-C8

スタンダードな音となります。

020 001 Church 2 音域A0-C8

最も重低音が出ていて、地響きのような音がします。

020 002 Church 3 音域A0-C8

低域が抑えめ。アンサンブルの中では、使いやすいかもしれません。

リードオルガン

021 000 Reed Organ 音域C2-C7

昔学校にあった足踏みオルガンで、とても素朴な音です。構造的にはフリーリードを使っています。

学校のオルガン(二十四の瞳映画村) 663highland - Own work CC BY 2.5 (Wikipediaより引用)

021 001 Puff Org. 音域F3-F6

小型のパイプオルガンで、下写真のようなストリートオルガン(手回しオルガン)のような音です。ストリートオルガンは、ミュージックロールに書かれた曲を手回しで再生する特別訓練された演奏者を必要としない楽器です。メルヘンチックで可愛らしい音がします。

左:Drehorgel, Germany, 手回しオルガン CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

アコーディオン

アコーディオンは蛇腹を使ってフリーリードを鳴らす構造上、打ち込みでも音量変化や息継ぎなどを意識する必要があり、それらしく聴かせるのが難しい音色です。またキーは、鍵盤、ボタン式があり、奏法的に違いが出てきます。右手側はひとつのキーにひとつの音なので理解しやすいですが、左手側のキーは、ひとつのキーにベースだったり、コードの場合があるので、見た目以上に多くの音が出てきます。

022 000 Accordion F(French) 音域F3-F6

TTS-1ではフランス式アコーディオンとなっています。

022 001 Accordion I(Italian) 音域F3-F6

こちらはイタリア式アコーディオンです。多少丸みのある音となっています。

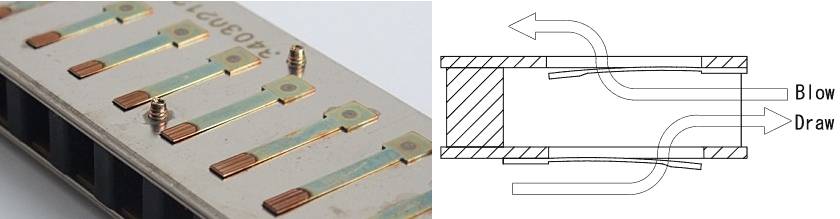

ハーモニカ

ハーモニカはフリーリード楽器の中で一番小さく安価ですが、音域は立派な楽器に引けを取りません。構造はフリーリードを並べただけのシンプルな構造で、吹く吸うの両方で音を出せるのが特徴といえます。吸って音を出すというのは人間には少しリスキーなことなので、他の楽器ではほとんど見かけません。音の並びは基本ダイアトニックですが、10ホールズは、歯抜けになっていて、独特な配列です。 何かと制約が多い楽器ですが、奏者は様々な方法を駆使して演奏します。逆に打ち込みでは制約を知らないと、それらしく表現するのが難しい音色といえます。

023 000 Harmonica 音域C4-C6

クロマチックハーモニカの配列はダイアトニックですが、レバーを押すことで半音上げることができ、すべてのキーを1本のハーモニカで対応できます。また16穴で4オクターブ(C3-C#7)と広い音域を扱うことができますが、GMとしては、実機より狭い音域を推奨しています。

ブルースハープ(10ホールズ)は、その名の通り10穴しかありません。ダイアトニック配列で、ピアノの黒鍵に当たる音が基本的にありません。そのため各キーごとにハーモニカを用意する必要があります。また演奏出来る和音も限られているので、和音を扱う場合は、より慎重に行う必要があります。音域はC調で、C4-C7と3オクターブありますが、図のように歯抜けになっていますので、使える音は限られています。 また音程を下げるベンドを多用したブルースらしさなど、本来楽器が想定していない奏法を駆使し、それが独特な味となっていることも多いため、打ち込みではピッチベンドと音量調整を多用することになり、扱いが難しい音色です。

ハーモニカの種類は他にもあり、複音ハーモニカや、アンサンブル用ハーモニカ、児童向けハーモニカなど多岐に渡ります。

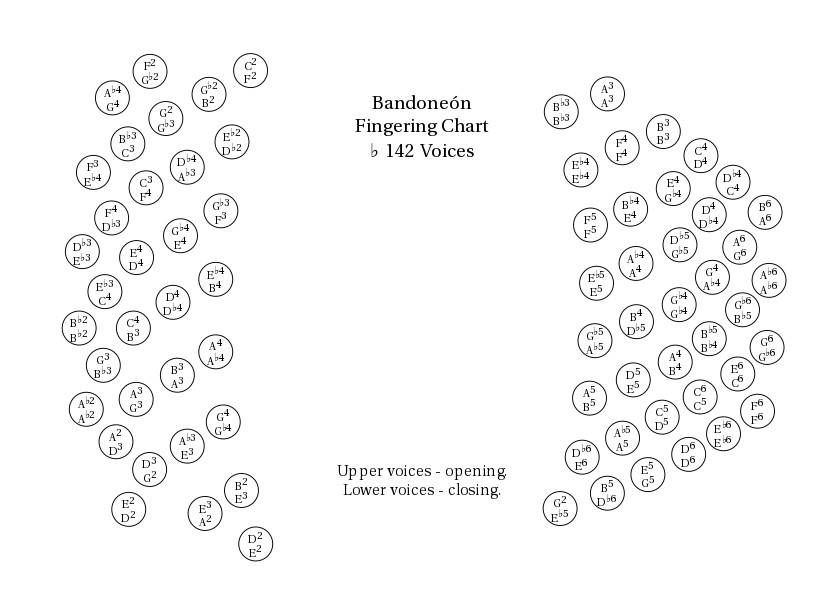

バンドネオン

バンドネオン Jorge Royan - Own work CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

024 000 Bandneon 音域F3-F6

ボタン配置が難解なバンドネオンは「悪魔の楽器」と呼ばれています。難解なボタン配列を理解するのが厄介なだけでなく、蛇腹も激しく拡がり、見た目の異様さもあるからでしょうか。専らタンゴに使われる蛇腹楽器です。打ち込みで再現するにはアコーディオンと同じように、蛇腹の動きを意識する必要があります。

ライニッシュ式配列。各ボタンごとに、上半分には蛇腹を引っ張った時に出る音の高さ、下半分には蛇腹を押した時に出る音の高さが書いてある。

David Ludlow - Own work CC BY-SA 3.0 ( Wikipediaより引用)

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド