■これまでのGM音源シリーズ

GM音源01 いにしえのGM音源

GM音源02 ピアノカテゴリー

GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー

GM音源04 オルガン・カテゴリー

GM音源05 ギター・カテゴリー

GM音源06 ベース・カテゴリー

GM音源07 オーケストラ・カテゴリー

GM音源08 アンサンブル・カテゴリー

GM音源09 ブラス・カテゴリー

GM音源10 リード・カテゴリー

GM音源11 パイプ・カテゴリー

GM音源12 シンセリード・カテゴリー

GM音源13 シンセパッド・カテゴリー

GM音源14 シンセSFX・カテゴリー

GM音源15 エスニック・カテゴリー

GM音源16 パーカッシブ・カテゴリー

GM音源17 SFX・カテゴリー

GM音源18 ドラムセット・カテゴリー(ドラム)

9種類のDrum Setのドラムキット以外のパーカッションになります。 このカテゴリーの打楽器は、ほとんどラテン音楽用のカリブ海~南米生まれのものです。 多くは高低の2音ぐらいがセットになっています。

Eb1 High Q

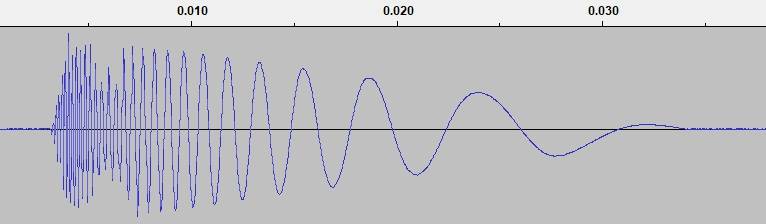

GM仕様書にもHigh Qとありますが、電子音です。 この類の音はザップサウンドと呼ばれていて、擬音で、特に発振音全般を呼びます。テクノ等で使われる音です。

E1 Slap

スラップスティックは鞭の音を再現します。主に映像向けの効果音として使いますが、楽器としても使用するようです。

F1 Scratch Push、F#1 Scratch Pull

スクラッチ。レコードプレーヤーのターンテーブルの回転を手で操ることで楽器のように扱います。

G#1 Square Click

電子的クリック音ですが、矩形波をひとつだけ出力します。

A1 Metron Click、Bb1 Metron Bell

機械式メトロノームのクリック音と、ベルの音になります。実際の機械式メトロノームは、ゼンマイを動力として40~208bpmで動作します。クリック音はケースに共鳴した音なので材質や大きさでクリック音は違ってきます。

D#2 Hand Clap

手をたたく音です。おそらく人工的に作られた音で、リバーブもかかっています。

F#3 Tambourine

タンバリン。学校でよく使われる楽器ですが、様々な奏法が存在する奥が深い楽器です。GMでは1音だけなので、あまり表情がつけられず、単調な感じになってしまいます。

G#3 Cowbell

カウベル。名前の通り、元々は放牧された牛に付けられていたものですが、現在は楽器として、ラテン音楽以外でも広く使われるようになりました。

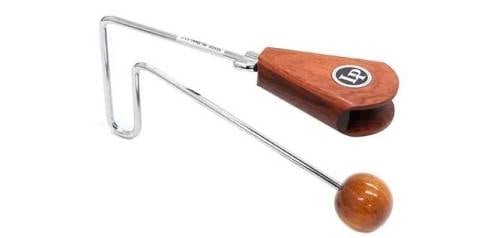

Bb3 Vibra-slap

ヴィブラスラップ。この名前はLP社の登録商標です。 かなり風変わりな打楽器で、丸いところを振動させ、四角い箱の中の駒が共振し音になります。 昔の日本のアニメでもよく使われていました。

C4 High Bongo、C#4 Low Bongo

ボンゴ。キューバの手で叩く打楽器で高めの音を出します。 ボンゴ、コンガ、ティンバルはラテン打楽器の中でも主役級の打楽器となります。

D4 MuteHi Conga、D#4 OpenHi Conga、E4 Low Conga

コンガ。こちらもキューバ生まれの打楽器で手で直接叩きます。GMでは珍しく3鍵盤分を使っています。D4はスラップで、他はオープンになります。低めの音が出るため、アンサンブルの中では目立ちすぎることもなく、使い勝手の良いため、ラテン音楽以外でもよく使われる打楽器のひとつです。

F4 High Timbale、F#4 Low Timbale

ティンバル(ティンバレス)。スネアのような形をしていますが、皮は表面だけに張られていて、音程の違う2個をセットで使います。 スティックで叩きます。さらにカウベルもセットして使うことが多いです。

G4 High Agogo、G#4 Low Agogo

アゴゴ。2連のものがスタンダードですが、3連、4連もあります。ブラスバンドでもよく使われるので、日本人にも聞き馴染みのある打楽器です。

A4 Cabasa

カバサ。元々は糸を通した数珠玉リングがついていましたが、現在は金属玉の栓くさりのようなリングが主流です。リングは回ることができるので、いろいろな音を出せますが、GMでは強弱と、わずかにディレーションをコントロールするだけです。

Bb4 Maracas

マラカス。中に砂が入っていて、その砂によって音が出ます。シャイカーとも似た構造です。通常マラカスは音の違う2個を使って演奏しますが、GMではひとつだけなので、マラカスらしい演奏をするには、手間がかかります。

B4 Short Whistle、C5 Long Whistle

ホイッスル。ラテンパーカッションの中にあるので、おそらくサンバホイッスルかと思いますが、GMでは長さが違う2音だけとなっていて、クローズなど音色変化はできません。

C#5 Short Guiro、D5 Long Guiro

ギロ。ギザギザの面を棒でこすって音を出します。GMでは、ゆっくりこすった音と、速くこすった音が使えます。

D#5 Claves

クラベス。硬質な木で作られています。ドラムのスティックを打った音と似ていますが、硬いためよりクリアな音が鳴ります。 クラーベというリズムを叩くのに使われます。

E5 Hi WoodBlock、F5 LowWoodBlock

ウッドブロック。いろいろな形状のものが存在します。共通点は木材というところでしょう。 有名な曲としてはシンコペーテドクロックで時計の音として使われています。

F#5 Mute Cuica、G5 Open Cuica

クイーカ。本体の内側に棒があって振動膜である皮に接続されています。 その棒を濡れた布でこすることで、膜が共振して人の声のような音が出ます。 皮のテンションを変えることでピッチを変えることができます。 ちなみにゴン太くんの鳴き声はクイーカを使っています。

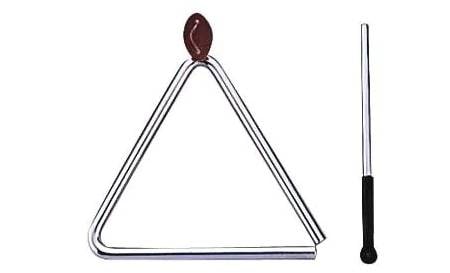

G#5 MuteTriangle、A5 OpenTriangle

トライアングル。馴染みのある楽器ですが、音響的には謎に満ちています。音叉もそうですが、太い金属棒を曲げただけで、特徴的な響きを作り出します。大音量の中でも澄んだ音を広い範囲に届けます。

Bb5 Shaker

シェイカー。筒に砂が入った楽器です。筒の素材は木や金属、プラスチックなどがあります。 似た構造にマラカスがあります。

B5 Jingle Bell

ジングルベル。名前の通りクリスマスを連想させる音です。

C6 Bell Tree

ベルツリー。サイズの違うベルが連なっています。使い方によっては劇中で魔法をかけるときの効果音になるのですが、GMでは無理そうです。

C#6 Castanets

カスタネット。フラメンコでは欠かせない楽器ですが、その大きさから教育用としても重宝されています。

D6 Mute Surdo、D#6 Open Surdo

サンバの打楽器の中で最も低い音を担当する打楽器です。バスドラムや大太鼓に役割は近いです。 バチを使って演奏しますが、手のひらのミュートも兼用します。 また大きさにバリエーションがありますが、18インチのものをスルドと言い、ほかのサイズは呼び名が変わります。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

パーカッション編

パーカッション編

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド