■これまでのGM音源シリーズ

GM音源01 いにしえのGM音源

GM音源02 ピアノカテゴリー

GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー

GM音源04 オルガン・カテゴリー

GM音源05 ギター・カテゴリー

GM音源06 ベース・カテゴリー

GM音源07 オーケストラ・カテゴリー

GM音源08 アンサンブル・カテゴリー

GM音源09 ブラス・カテゴリー

GM音源10 リード・カテゴリー

GM音源11 パイプ・カテゴリー

GM音源12 シンセリード・カテゴリー

GM音源13 シンセパッド・カテゴリー

GM音源14 シンセSFX・カテゴリー

GM音源15 エスニック・カテゴリー

GM音源16 パーカッシブ・カテゴリー

GM音源17 SFX・カテゴリー

GM音源18 ドラムセット・カテゴリー(ドラム)

GM音源19 ドラムセット・カテゴリー(パーカッション)

SoundFont版GM音源を使う

現在DAWでGM音源のプラグインを使いたい場合、あまり選択肢がありません。 有料プラグインはRolandのSound Canvas VA(VST/AU)、インターネット社のAMS(ABILITY付属)等がありますが、その他は、ほとんど販売終了している状況です。 無料で手に入れる方法としては、このコラムでもやっている方法ですが、無料のDAWであるCakewalkを手に入れて、付属しているRoland製TTS-1を使う方法です。これは安心して使えますが、TTS-1がDXi規格のため、他のDAWで使うことができません。そこでSoundFontの登場です。SoundFontのGM音源は90年代から2010年ぐらいまで、よく使われていて、今でも有効な方法です。おそらく多くの人はSoundFontに馴染みがないと思いますので、SoundFontを軽く紹介したいと思います。

SoundFontとは?

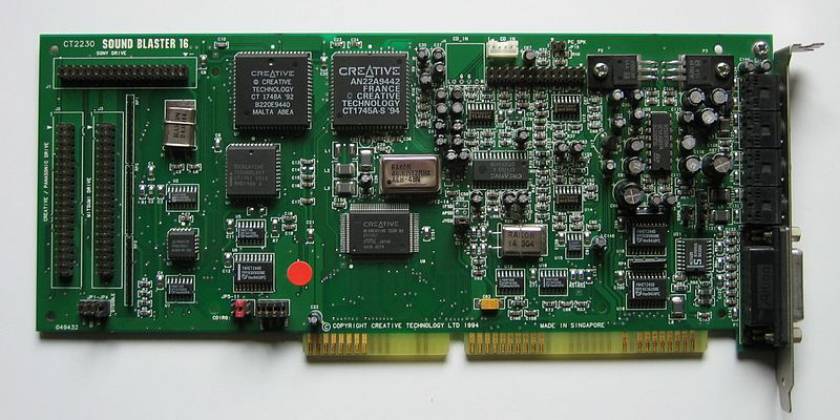

E-MU SYSTEMS社のサンプラーで扱えるようにした音色のフォーマットで、GM音源のようなマルチティンバー音源を扱うことができます。 元々ハードウェアのシンセサイザーを開発していたE-MU SYSTEMS社がシンガポールのCreative Technology社に買収され、90年代半ばに発売されたSoundBlasterというPC向けサウンドカードにその技術が投入されていきます。このサウンドカードはゲームユーザーを中心に爆発的に普及していきます。

Soundblaster 16 MCD ASP, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

次第にPC上でSoundFontを扱うようになり、同時に仕様をオープンにしたことから、様々なSoundFontが作られ2010年ぐらいまで多目的に使われてきたように思います。しかし2010年以降は勢いがなくなります。今では一部のマニアだけが使っている状態です。それでもフリーの楽譜ソフトMuseScoreなどで使われていたります。気づかないところで、こっそり使われる存在になっているようです。他に使い勝手のよい汎用サンプリングフォーマットが存在していないとも言えます。SoundFontの拡張子はバージョンや仕様別にいくつかあります。

- .sbk:SoundFont1用

- .sf2:SoundFont2用 最も普及

- .sfz:音声ファイルと設定ファイルの組み合わせ

- .sf3:SoundFont2圧縮版(ほぼMuseScore専用)

内部的にはオーソドックスなサンプリング音源の仕様となっています。 録音されたサンプルを配置し、ピッチ、ループ、エンベロープ、フィルター、LFO等の設定があります。

SoundFont版GM音源はネットで探す

ネット上を探せば、かなりの数のSoundFont版GM音源が見つかると思います。ただし個人製作のものが多く、品質が微妙なものや権利問題がグレーだったりするものが多いです。とりあえずMuseScoreのホームページで紹介しているSoundFont版GM音源は安心して使えると思います。ただしsf3版はMuseScore以外では使えないので、sf2をダウンロードする必要があります。音質を優先させた巨大なサイズのSoundFontも多いですが、GM音源の場合は、その用途から音質よりもバランスが重要になってきます。

VST SoundFont プレーヤー

実は肝心のSoundFontプレーヤーがあまり充実していません。SoundFontの需要が減ったため、ほとんど開発されなくなってしまいました。手に入るプレーヤーの多くは、かなり古く32bitだったり、VST2だったりして、動作が最新環境DAWに合わないものが多いです。また同じSoundFontを使ってもプレーヤーごとに音が違うのが普通です。まだ使い物になる音が出ればよいのですが、相性問題からか、ノイズや明らかにおかしい音になることも多いです。

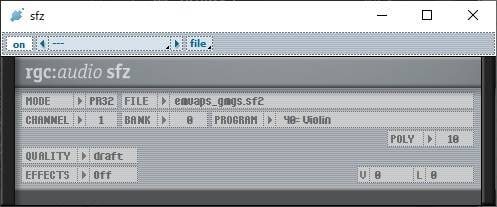

そんな中、rgc:audio sfz(Cakewalk) は、仕様が古いながらも、まともにSoundFontが扱える数少ない無償のプレーヤーです。しかもマルチティンバーで扱えるのでGM音源として普通に使えます。ただし巨大なファイルは扱えません。またCakewalk公式からダウンロードできなくなってしまったため、現在は入手が難しくなってしまいました。

Cakewalk sfz VST2 3 2bit

その他 SoundFont プレーヤー

他の方法としてはWindows用になりますが、CoolSoftのVirtualMIDISynthを使うという手もあります。これはVSTではなく、外部MIDI音源という位置付けなので、考えようによっては多目的に使える便利なSoundFontプレーヤーです。DAWからは外部GM音源として使えます。 またWindowsMediaPlayerでスタンダードMIDIファイルを再生するとき、音源はMSGS (Microsoft GS Wavetable SW Synth) 固定になってしまいますが、VirtualMIDISynthをインストールすれば、任意のGM SoundFontで鳴らすことができるようになります。 動作も安定していて、多くのSoundFontを問題なく扱ってくれる頼もしいSoundFont プレーヤーです。

VST サンプラーを使う

手軽ではありませんが、SoundFontを読み込めるサンプラーを使えば、サンプラーをGM音源化することができます。前準備がやや煩雑になりますが、SoundFontの内部情報が明らかになりますので、微調整も出来るようになります。なんなら音色を一部差し替えることも可能です。個人的にはCWITEC TX16Wxというサンプラーを使っています。有料版と無料版がありますが、無料版でも基本機能は使えようになっています。マルチティンバー音源なので、GM音源として立派に機能します。ただし、SoundFontに完全対応しているわけではないので、うまく読み込めるSoundFontは限られてきます。

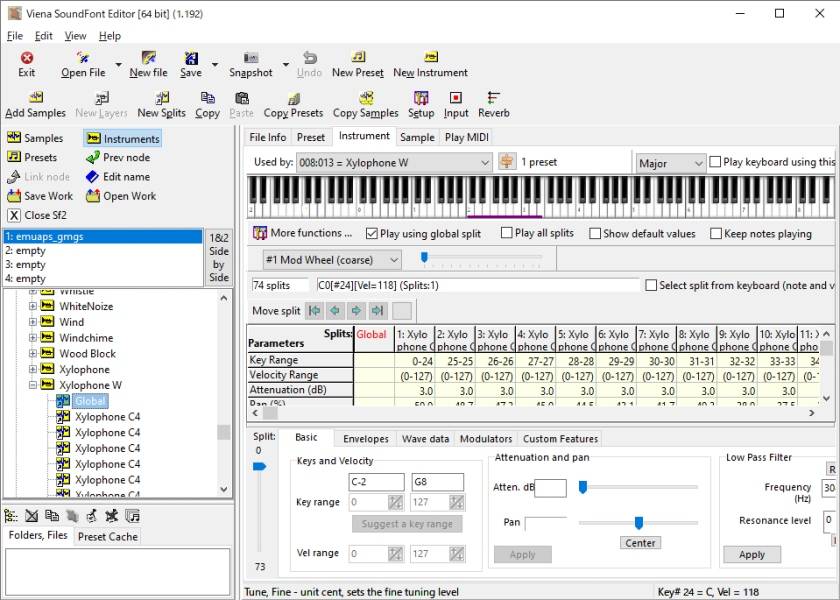

sf2フォーマットのSoundFontを作る

SoundFontは仕様書が公開されているので、誰でも作れることは触れました。 ただしGM音源は音色数も多く、バランスも考える必要があるので、とても時間がかかる作業です。 仕様書を理解しながらプログラミングするのは大変なので、下記のSoundFont編集ソフトを使うと比較的簡単に作ることが出来ます。

現在でもメンテナンスされているフリーのソフトです。

sfzフォーマットのSoundFontを作る

wavやoggなどの音声ファイルと、テキストファイルの組み合わせで、sfzフォーマットのSoundFontを作ることができます。これを前述のrgc:audio sfzなどで読み込んで利用することができます。テキストだけで制御できてしまうので、そういう意味では手軽ですが、記述方法を理解する必要があり、ハードルは逆に高めになります。

GM音源の将来

GM音源を取り巻く環境は年々厳しくなっています。10年前にはメーカーからGM音源のプラグイン等が発売されていましたが、多くは販売終了し、生みの親であるRolandでさえ、あまり積極的ではないように感じます。 インターネット社だけは時代と逆行するように2022年にGM音源AMSを発表しています。一般的にはあまり理解されないと思われますが、貴重な存在なので開発継続を願っています。 またGM音源ではないですが、GM音源の音色をほぼ内包したAIR Music Technology社の Xpand!2のようなマルチ音源も存在します。多少工夫する必要はありますが、GM音源で作ったデータの移植などもできないことはなさそうです。今後はこのような音源がGMをサポートしていく可能性もありますし、音色をマネージメントしてくれるようなツールが登場するかもしれません。

GM音源は使い方によっては便利な規格なので、このまま消えてしまうのは惜しい限りです。 それでも電子ピアノやカラオケのハードウェアでは健在ですし、広いジャンルを扱う楽譜ソフトにも組み込まれています。 おそらく、そう簡単に消えることはなく、こっそりと裏で働く存在として、これからも使われて行くように思います。 GM音源で作られた膨大な曲資産とネットとの関係が、その運命を握っていると言えるでしょう。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド