■ コルグ ノーチラス CX-3音源のスプリットポイント設定

今回はコルグのワークステイション・シンセサイザー、ノーチラスの探求リポートの新規バージョンを考えていましたが、バーチャルオルガン音源CX-3のリポートで鍵盤のスプリットポイントの設定リポートが抜けていました。

KORG ( コルグ ) / ノーチラス NAUTILUS-61

ノーチラスに搭載されているバーチャルオルガン音源は、1980年にコルグがリリースし人気を博したハモンドオルガンをシミュレートした、名機CX-3のバーチャル音源です。このCX-3 は1段鍵盤で、2段鍵盤のBX-3という機種も販売されていました。

ハモンドオルガンと言えば通常、61鍵盤が2段になっているB-3 やC-3を代表とする機種を思い浮かべます。その2つある鍵盤で音色やボリュームなど、セッティングを変えて演奏をします。

1つの例として下の鍵盤でコードを弾き、上の鍵盤でメロディを弾くという演奏をします(下鍵盤でベース音を弾くこともあります)。その場合にはコード(和音)を弾く下鍵盤のボリュームはメロディを弾く上鍵盤のボリュームよりも低く設定をします。

上鍵盤と下鍵盤を同じボリュームで弾いてしまうと3音、4音でコード弾きをする下鍵盤の音が、単音でメロディを弾く上鍵盤の音よりも大きくなってしまい、肝心のメロディが聞こえなくなるためです。

それでは1つしかない鍵盤の場合、どうすればいいのかという話になります。

1段鍵盤(この表現もおかしいのですが便宜的に使います)の場合、スプリットという機能を使います。

スプリットというのは鍵盤上でスプリットポイントとなる音を決め、その音を境に2段鍵盤でいう下鍵盤と上鍵盤のボリューム設定と音色の設定を別々に行います。

1つの鍵盤を2つに分けることで2段鍵盤の機能を補足することができます。

当然、ノーチラスにもそのスプリット機能が付いています。

今回のリポートの場合、CX-3バーチャルオルガン音源をテーマに鍵盤上のスプリット設定を書いていますが、ノーチラスにおける音色のスプリットはオルガンに限ったものではありません。

左手がローズピアノの音で右手はシンセサイザーのブラス音や左手側がオルガンの音で右手側はリードギター音など、ノートチラスに搭載された9つの音源を使い、複数のスプリットポイントを設定して音をプログラムすることができます。

この機能を使うことで複数のシンセサイザーやエレピなどをスタジオなどに持っていく必要がなくなります。

■ ノーチラスの鍵盤スプリット機能設定について

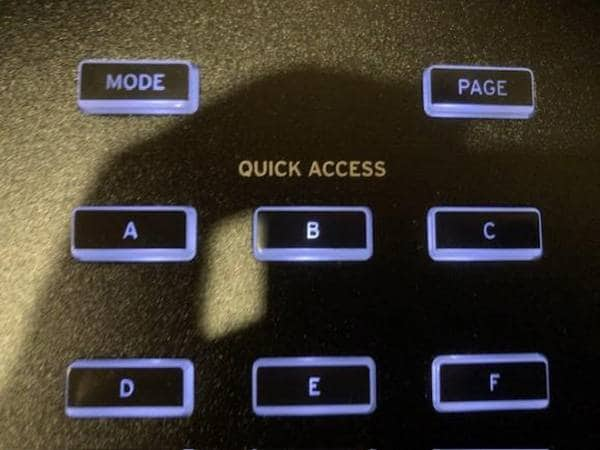

まず音色画面からオルガン音色を選択。画面1、左上のMODEボタンを押します。

クイックアクセス ボタン MODEボタンは左上(画面1)

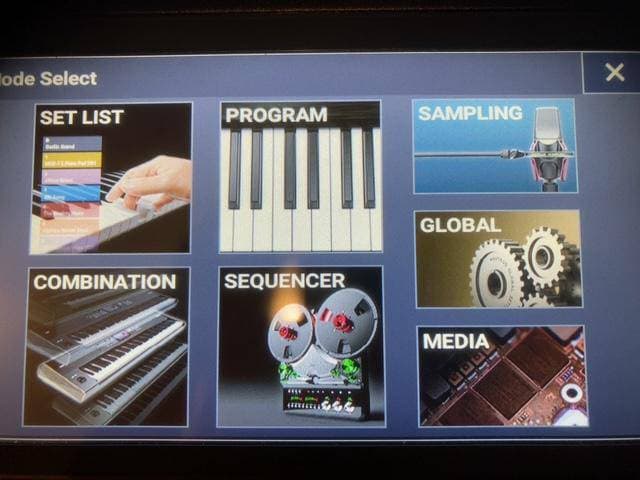

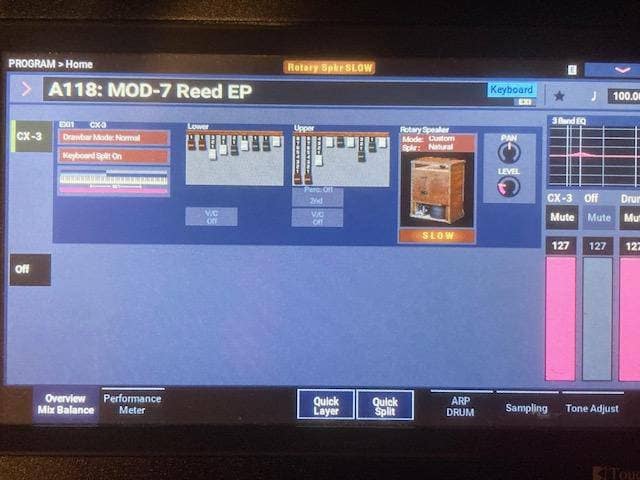

その後、モードセレクト(画面2)から中央上のPROGRAMをタップし、オルガン関連の設定画面(画面3)から、左上のスプリット設定画面をタップすると画面4が現れます。

モードセレクト(画面2)

オルガンの音色設定関連を決めるモニタ画面(画面3)

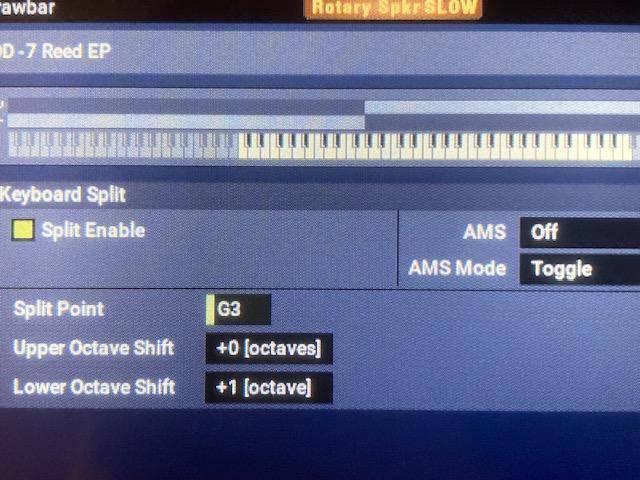

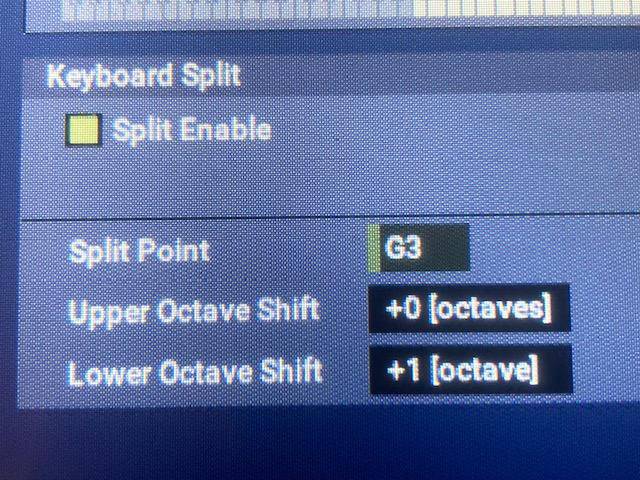

スプリットポイント設定画面(画面4)

画面4の中央のSplit PointをEnable(有効)にチェックを入れます。その下、スプリットポイントをG3(任意)に設定することでスプリットポイントが決まります。

このスプリットポイントであるG3を境に左側鍵盤(Lower)と右側鍵盤(Upper)の音色、音量それぞれを設定する準備が整います。

スプリットポイント設定画面アップサイズ(画面5)

実際に左側鍵盤でコードを弾く場合、通常の鍵盤設定では音が1オクターブ下がるため、画面左下部分のLower Octave Shiftを+1にして1オクターブ上げます。

あとはドローバーによる音色、音量設定です。

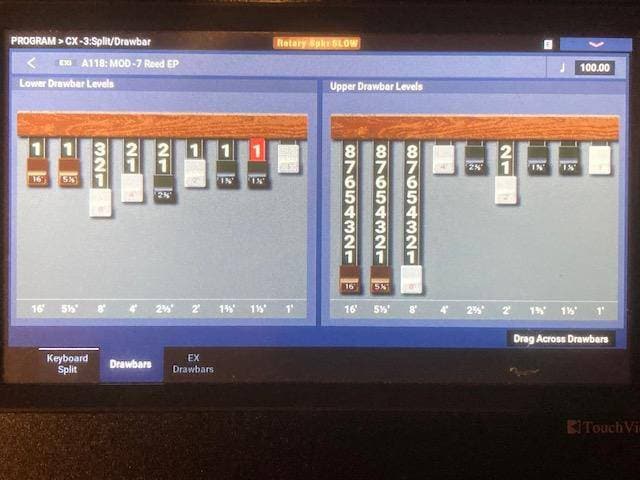

ドローバーの音色設定画面(画面6)

EXITボタンを押し、画面3に戻ります。

ドローバー画面をタップすると画面6が出ます。この画面でドローバーによる音色と音量の設定を行います。

画面左側が下鍵盤の音色設定をするドローバー、右側が上鍵盤の音色を設定するドローバーです。

ドローバーは異なる9つのサイン波を合成して音を作る非常に分かり易い装置です。

低い16フィートから一番高い1フィート、その他ドローバーにアサインされた7つの倍音をドローバーで引き出すことにより音色を決めていきます。

ドローバーを引き出すことでボリュームは上がるので、音色を作ると同時にボリュームを設定する装置でもあります。ドローバーによるハモンドの音色設定は数億通り以上あると言われています。

1本のドローバーは一杯に引き出すとボリュームが8になり、各9本の倍音を8に引き出すことでボリュームが最大になります。9本のドローバーを全て引き出すとボリュームは72になります。

最初に決めるのは上鍵盤の音色です。私はドローバーの下3本をフルに引き出すレジストレーション(セッティング)が好きなので、画面6の右側のレジストレーションです。この上鍵盤のバッキングをする下鍵盤は上鍵盤のボリューム(8×3=24)よりも低い音色にセットします。下鍵盤(左側)のセッティングは低い方から1+1+3+2+2+1+1+1=12で、合計は24ですので上鍵盤のボリュームに対して半分の音量になります。

これは1つの例ですがメロディを弾く上鍵盤の音を下鍵盤のコードトーンが邪魔をしないボリューム設定になっています。

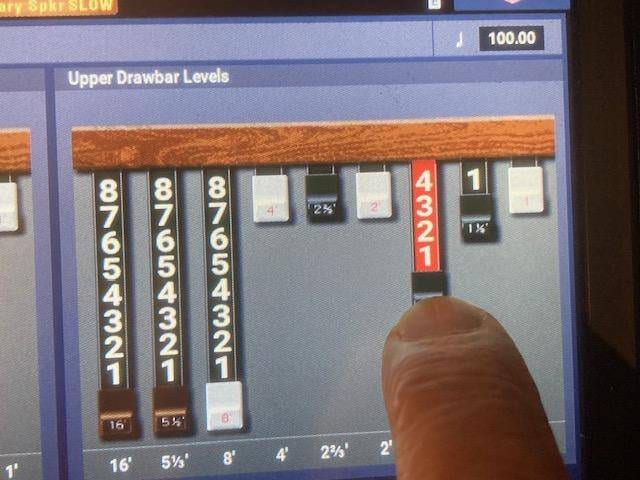

ドローバーセッティング中の画面(画面7)

このドローバーセッティングはドローバーを指でタッチすることでタッチしたドローラーバーが有効に赤くなり、それを指で引き出すとドローバーのボリュームが上がるようになっています。有効になったドローバーは指だけでなく、ノーチラスのカラーディスプレイ右側にある円形のダイヤルでも設定が可能です。

この様にスプリット機能を使うことでハモンドオルガン名機B-3、C-3に近付くことができます。

そういう意味でスプリット機能というのは1段鍵盤の楽器にとって大きな意味を持つ機能であり、キーボードという重い機材を省略する為にも欠かすことのできないものなのです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

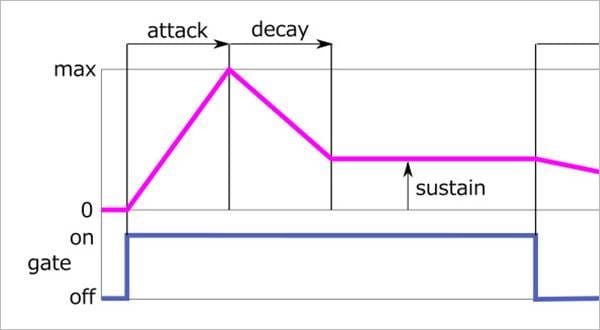

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

おすすめの電子ピアノ

おすすめの電子ピアノ

超オススメのフレーズ道場 キーボード

超オススメのフレーズ道場 キーボード

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド