シンセサイザーは、さまざまな方法で音源を合成することで音を作り出しています。今回はその音源方式と併せて、代表的なシンセサイザーのハードウェア、ソフトウェアをそれぞれ紹介していきます。

■ 目次

加算合成方式

まずは、加算合成方式という音源方式です。

こちらは主に、周波数や振幅が同等または異なる複数の正弦波を組み合わせることで、新しい音色を合成する方式です。

以前のブログでも紹介させていただいた通り、オルガンのドローバーが物理的にも分かりやすいと思います。

分かりやすく説明すると、同じ音や低い倍音、高い倍音などを組み合わせることで、さまざまな楽器を模した音を作ろうとする音源方式です。

パイプオルガンなどはこの原理から、高音は管楽器の音や弦楽器の音、低音は打楽器の音を模していると言われています。

ハード

オルガンとして言わずとしれたハモンドオルガンより2023年発売の新機種。

この機種より新開発のMTW2音源を採用しており、ビンテージオルガンの音を作る心臓部に当たるトーンホイルを忠実に再現するだけでなく、その特徴まで細やかに設定することが可能です。

またハモンドのキーボード、シンセサイザーには全て標準搭載されているドローバーも搭載されています

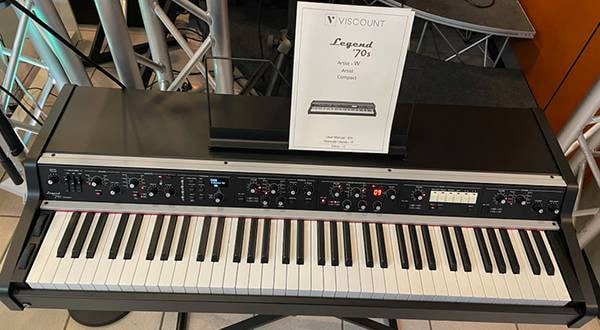

こちらは国内ではあまり聴き慣れないかもしれませんが、イタリア製の電子オルガンの老舗、バイカウント社製のオルガンです。

特徴はなんと言っても普通のオルガンの倍近くあるドローバー。

A、Bと2パターンの切り替えを行うことができ、それぞれにドローバーポジションを設定することが可能です。

また73鍵盤だけでなく61鍵盤のLIVE、2色の別カラーのブラック(JdF Signature)、レッドウォルナット(Soul)の6種類をラインナップ。

他にも持ち運びや操作性も便利な1段61鍵盤のソロもあり。オルガン特化の鍵盤が必要な方には最適な鍵盤といえます。

ソフトシンセ

Native Instruments ( ネイティブインストゥルメンツ ) / Vintage Organs

KOMPLETE 14 SELECTから標準搭載されている音源です。

5種類のオルガン、100種類のプリセットを用意。ドローバーやパーカッションの選択だけでなく、ロータリーエフェクトやEQ、リバーブなどの選択も可能です。

IK MULTIMEDIA ( アイケーマルチメディア ) / Hammond B-3X

オルガンの名機として語り継がれるハモンドB3を再現したソフトです。

音源の再現や調整だけでなくEQやエフェクトも完備。

また、レスリーを7つのアンプや5つのキャビネットからモデルを選択することができます。

減算合成方式

続いて減算合成方式という音源方式についてです。

こちらは波形をフィルターで減衰させることで音を切り替える方式です。

「シンセとは」という解説でよく言われる、科学的に人間が音を知覚するにあたり重要な音の三原則、「音色・音程・音量」をベースに考えられた、アナログシンセに起用される方式です。

音色(VCO)には矩形波、正弦波、三角波が標準搭載されているものが多く、派生系としてノコギリ派やパルス派、ホワイトノイズが起用されているシンセもあります。

音量(VCA)はほとんどが、ボリュームつまみやゲインなどで設定されている場合が多いため省きます。

この方式のメインとも言える箇所フィルター(VCF)は、その名前の通りフィルターによって一定の周波数を通さず、残りの周波数を通すという制限をかけることにより、音源の音程を切り替えています。

主にはハイパスフィルター(高音を通して低音を遮断する)、ローパスフィルター(低音を通して高音を遮断する)の2タイプのいずれかまたは両方が搭載されている機種が多いです。

他にも主にソフトシンセで見ることが多いですが、バンドパスフィルターという指定した箇所のみを通し、ハイ、ロー関係なく指定していない箇所を遮断するフィルターもあります。

ハード

アナログシンセサイザー

MOOG ( モーグ ) / MOOG Subsequent37

SEQUENTIAL(Dave Smith Instruments) ( シーケンシャル ) / Prophet-5 Rev.4

モーグとシーケンシャル(デイブスミス)はアナログシンセで一世を風靡したブランドです。

ラインナップしている商品のほぼすべてがアナログシンセ。

中でも特徴的なのはそのノブの量でもありアナログシンセならではの直感的な操作にたけています。

アナログモデリングシンセサイザー

KORG ( コルグ ) / microKORG S MK-1S

派生形のウェーブテーブルシンセなどを指す方も多いですが、基本的にはデジタル回路によりアナログシンセサイザーの原理を実装したシンセサイザーです。

CPU基板によりアナログ回路と同様のモデリングを行うことで、アナログシンセと比較して軽いという利点があります。機種により操作が少し複雑になっているものもありますが、基本的には他のシンセより簡単な構造のため、扱いやすいです。

ソフトシンセ

ソフトのアナログシンセは基本的に原理が簡単なことから、すべてのDAWで基本搭載されています。 派生形のウェーブテーブルシンセなどが、同様の操作を行うことが可能です。

以上、加算方式と減算方式のシンセサイザーでした。

今後も順次シンセサイザーのご紹介を行いますのでぜひ参考にしてみてください。

サウンドハウスはアプリでさらにお得に!

サウンドハウスはアプリでさらにお得に!

サンプラー編

サンプラー編

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド