バッファーの役割

エレキギターからの信号がエフェクターボードを経由してアンプに届くとき、意外にも多くの音質変化が起こっています。特に複数のエフェクターやロングシールドを使用すると、高音の減衰や音の濁りなどの問題が生じることがあります。こうした問題を解決するために存在するのがバッファーです。バッファーは一見すると「何も変化を加えない」エフェクターのように思えますが、実はギターの音を「そのまま」伝えるための重要な役割を果たしています。では、バッファーエフェクタは実際にどのような効果をもたらすのでしょうか?ギターの信号経路の周波数特性を測ることで、それを確かめてみました。

2通りある周波数特性の測定の仕方

任意の信号経路の周波数特性を調べたいとき、大きく分けて2通りの測定の仕方があります。1つ目は、白色雑音を入力して出力をフーリエ変換する方法、2つ目は正弦波の周波数を変えながら入力して各周波数における出力の振幅を確認する方法です。これらはそれぞれメリットとデメリットがあります。

白色雑音方式

白色雑音には全ての周波数成分が均一に含まれるため、白色雑音を入力して出てきた信号をフーリエ変換すれば系の周波数特性を得ることができます。この方法のメリットは作業量が少ないことで、理論上では1回の測定で必要なデータが全部揃います。 デメリットとしては、測定に用いる機器に高い性能が求められるという点です。まず白色雑音を生成する信号源が(所望周波数範囲内で)全ての周波数成分が均一な白色雑音を生成できなければなりません。また、白色雑音はランダム信号であるため、短い時間間隔での周波数特性は均一にはなりません。したがって、出力を分析する方の測定器も十分長い時間波形を保存できなければなりません。 また、フーリエ変換を行う都合上、ある程度の信号処理の知識がないと正しく結果を分析するのが難しい点がデメリットとして挙げられます。

- メリット

- 測定の手間が少ない

- デメリット

- 求められる測定器スペックがよりシビア

- 信号処理の基礎的な知識が必要

周波数掃引方式

正弦波の周波数を掃引しながら出力の振幅を確認する方式は、白色雑音方式とはメリットとデメリットが逆になります。信号を出す方は基本の正弦波が出せればよく、出力データを取る測定器も数周期分のデータが取得できれば、十分に精度の高い振幅データが得られます。結果を分析するときも、割り算ができれば、入力と出力の正弦波の振幅比は簡単に求められます。 デメリットは測定にかかる手間と時間です。入力信号の周波数を変えて出力信号の振幅を確認する作業をデータを取りたい周波数の点の数だけ繰り返す必要があり、細かいデータを取ろうとすればそれに比例して作業量が増えていきます。

- メリット

- 理屈が簡単

- 安価な測定器でも実行できる

- デメリット

- 作業量が膨大

手持ちの測定器で雑音を生成できるものはありましたが、スペクトルを確認すると理想的な白色雑音ではなかったため、この記事では周波数掃引方式で測定を行います。

測定準備

測定機材

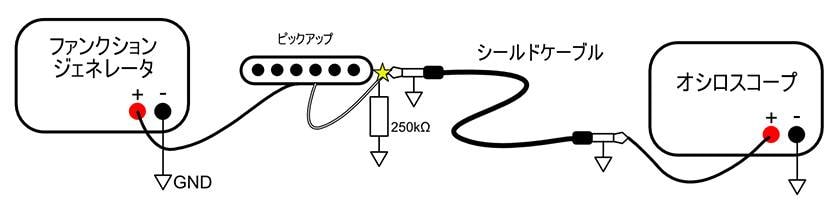

シールドケーブルの周波数特性を測定するための接続図は以下のようになります。

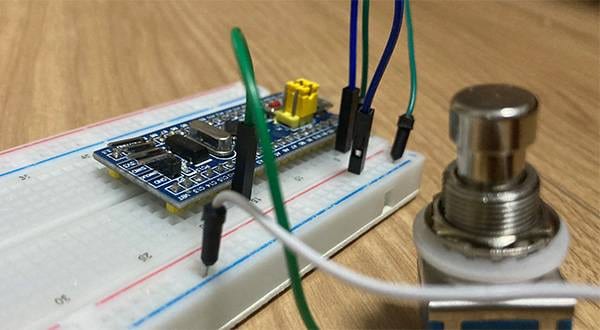

測定系

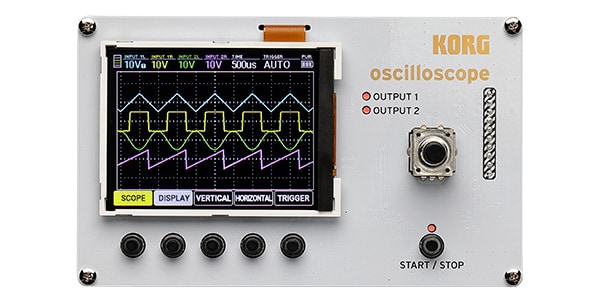

ファンクションジェネレータは、任意の周波数と振幅で正弦波、矩形波、その他さまざまな信号を生成できる測定器で、サウンドハウスではオシロスコープなどと一体になっている NTS-2 が販売されています。

KORG ( コルグ ) / NTS-2 oscilloscope kit

「スタジオの必需品」とのことなので、すでに持っている方も多いかと思います。この記事では、HantekのHDG3022Bという機種を使用します。出力インピーダンスが50Ωですが、ピックアップの直流抵抗が4.6kΩもあるため無視できる誤差です。 ピックアップはバッカスのギターの「BST-1M」のリアピックアップです。シングルサイズハムバッカーに換装したとき取り外したものを保管していたため、今回利用することにしました。 ピックアップの出力とGNDの間にある250kΩはボリュームポットの代わりです。トーンポットは代用できるような部品が手元になかったので今回は割愛しました。ピックアップがもともとリアピックアップだったので、ある意味「元の状態を再現している」ともいえるでしょう。 ちょうど250kΩの抵抗がなかったので、3つの抵抗を組み合わせて250kΩにしています(実測値は254kΩ)。

250kΩ抵抗

バッファーは単体のものは持っていないため、Korgのペダルチューナーである Pitchblack X 内蔵のものを用います。バッファーの有無の影響は測定系の星マークのところにPitchblack Xを挿入するか否かで比較します。シールドケーブルはCLASSIC PROの GIC030R を用います。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / GIC030R/BLACK

オシロスコープは電気信号の時間波形を計測できる測定器です。サウンドハウスでは、上でも書いた通り、 NTS-2 という商品の取り扱いがあります。この記事ではRigolのDS1104Z Plusを使用します。一般的なギターアンプの入力インピーダンスも1MΩ前後と言われており、DS1104Z Plusの入力インピーダンスは1MΩため、そのままアンプの入力インピーダンスの代わりになります。

測定パラメータ

人間の可聴周波数は20Hz~20kHzであり、この記事では、この周波数範囲内で対数スケールで均等に分布するように201点の測定を行います。「対数スケールで均等に分布する」とは、隣り合う周波数の比率が一定であることを意味し、具体的には、測定する周波数は20.00Hz、20.70Hz、21.43Hz、・・・、19.32kHz、20.00kHzとなります。そしてファンクションジェネレータで生成する正弦波の振幅は1Vに設定します。

測定結果

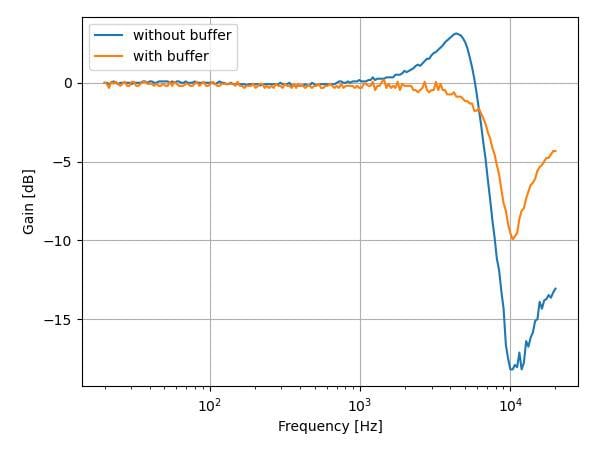

測定で得られたデータをグラフで表示しました。横軸は周波数を対数軸で、縦軸は入出力電圧比から算出した利得をdB換算した値です。

バッファーがある場合(オレンジ色)とバッファーがない場合(青色)を比較すると、バッファーがある方が周波数応答の変動が全体的に小さいことが分かります。グラフの概形が平坦であるほど、元の信号が加工されることなくそのまま出力に伝わることを意味するため、バッファーを挿入することで信号の特性変化を効果的に抑制できていることが確認できます。

詳細に観察すると、まず青色(バッファーなし)のグラフでは5kHz付近で利得が正の値を示すピークが発生しています。このピークはピックアップのコイルとシールドケーブルの浮遊容量による共振で生じるものです。バッファーを挿入することで、ピックアップのコイルとシールドケーブルの浮遊容量が相互に影響しあうことを防止するため、5kHzでの利得の盛り上がりが抑制されています。

また、バッファーがない場合は高周波域での利得低下が急峻であることが確認できます。これもピックアップのコイルとシールドケーブルの浮遊容量が原因ですが、バッファーを導入することでその影響が大幅に緩和されています。

バッファーの有無にかかわらず、両方のグラフとも10kHz付近に利得の極小点が存在し、その周辺で利得が減少しています。バッファーを使用すれば音がそのまま伝わるはずではないかと疑問に思われる方もいるかもしれませんが、この利得の減少はピックアップの固有の特性によるものであり、バッファーでは打ち消すことができません。むしろ、バッファーを使用してシールドケーブルの影響を排除したことにより、純粋なピックアップ本来の周波数特性が顕在化していると考えられます。

最後に

バッファーはギターサウンドの伝送において重要な役割を果たしています。今回の測定結果から明らかなように、バッファーの有無はピックアップとシールドケーブルの相互作用に大きく影響し、結果として周波数特性に顕著な違いをもたらしていることが確認できました。

ギタリストにとって、バッファーは楽器の持つ本来の音色を守るための重要なツールです。特に長いケーブルを使用する場合や、複数のエフェクターを接続する場合には、バッファーの効果を理解し活用することで、より理想的なギターサウンドを実現できるでしょう。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

CLASSIC PRO

CLASSIC PRO

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類