Jポップからジャズへ…から、ジャズ側からのJポップへの確信的歩み寄り

前回まではJ-POP側からジャズへのアプローチをテーマにしてきましたが、今回はジャズ側からJ-POPへの歩み寄りに焦点を当てます。

アートの世界では、既存の概念を破壊することで新たな表現が生まれてきました。その分かりやすい例として、パブロ・ピカソの作品があります。

1907年、彼はフランスのアヴィニョンにある娼館の女性たちを描いた作品『アヴィニョンの娘たち』を発表しました。そこに描かれていたのは、遠近法や陰影といった従来の絵画のルールから逸脱した人物像でした。これこそが、美術史の転換点となった「キュビズム」の誕生です。キュビズムとは、単一の視点ではなく複数の視点から捉えた対象を、平面上に置き換えるという試みです。

こうした試みはアートだけではなく、音楽の世界でも行われてきた訳ですが、音楽には「調性」という制約があるため、絵画ほどドラスティックな変化は起こりにくいものでした。

しかし、既成概念を打ち破る優れた感覚と、ある種のユーモアを併せ持った音楽家たちによって、新たな音楽は生み出されてきました。今回は、そうした音楽家たちの作品にも触れながら、ジャズからJ-POPへの融合を考えていきます。

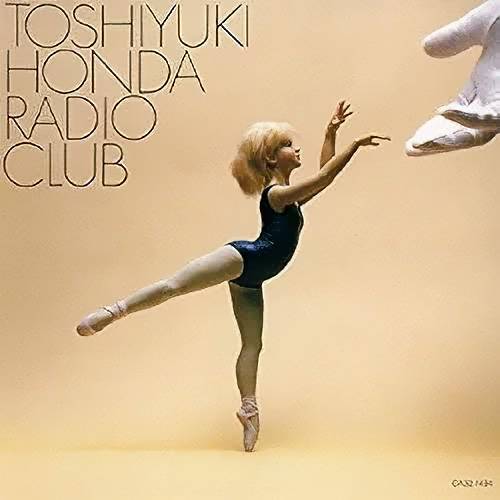

■ 推薦アルバム:本多俊之&ラジオ・クラブ『ラジオ・クラブ』(1987年)

ポップスからジャズへの本格的なアプローチの成功例が椎名林檎だとすれば、ジャズ側からポップスへのアプローチが結実した好例が、この『ラジオ・クラブ』だろう。

サックス奏者、本多俊之が1987年にリリースした作品だ。同年、大きな話題を呼んだサウンドトラック『マルサの女』のメロディは、映画のコミカルな内容とシンクロする、どこか人を食ったような旋律が印象的だった。これは、従来のサウンドトラックでは聞かれなかった斬新なものだ。

レコーディングメンバーは本多俊之に加え、鳴瀬喜博 (B)、小川美潮 (Vo)、是方博邦 (G)、東原力哉 (Ds) という、まさに鉄壁の布陣。もちろん、アレンジの異なる小川美潮のスキャットをフィーチャーしたバージョンの『マルサの女』も収録されている。

以前、私がシンセサイザーの番組を制作していた際に本多氏に取材させていただいたことがあるが、音楽に対する垣根がなく、非常に発想が豊かな方という印象を受けた。本人はジャズ・サックスプレイヤーであるが、インタビュー時の背景にはオーバーハイムの12ボイスシンセサイザー、マトリックス12が置かれていたことを鮮明に記憶している。元来、多才な人物なのだろう。

その一方で、アルバムにはチャーリー・ミンガスの名曲『グッドバイ・ポーク・パイ・ハット』のカバーも収録。ここで確信犯的にディストーション・ギターのソロを大きくフィーチャーするあたりは、いかにも彼らしい。その楽曲を受け、シンセサイザーのシーケンスフレーズが流れ込み、8ビートのポップスへと展開する構成に、本多俊之という音楽家の懐の深さが表れている。この「ごった煮感」こそ、このアルバムの最大の魅力なのかもしれない。

本作リリースの3年程前、本多はシンセサイザー・マニピュレーターの鳥山雄司と共同で『Modern』というアルバムを制作している。この作品では、ドラムマシンを駆使したジャズへのアプローチが試みられていた。

友人を通して鳥山氏と話す機会があったのだが、このアルバムを日野皓正氏に聴かせたところ、「お前ら、これはないだろう」と一喝されたという。当時、機械で4ビートを演奏することがいかにタブーであったかが伺えるエピソードだ。自由な音楽と見なされがちなジャズが、じつは非常にコンサバティブ(保守的)な一面を持っていた時代だったのである。

しかし、本多俊之はそうした既成概念を打ち破るメンタリティを持った音楽家だった。そんな彼だからこそ、この『ラジオ・クラブ』を通して、ジャズ側からポップスへの新たな道筋を切り拓くことができたのではないだろうか。

推薦曲:「Black Eye」

古いジャズオーケストラを模したイントロから始まる、ラジオ・クラブの名曲。その4ビートの上を泳ぐかのように、小川美潮のボーカルが広がる。メロディを奏でるサックスとユニゾンのスキャットが、じつに見事にジャズしている。楽曲全体に透明感を演出しているのが、軽やかなビブラフォンだ。

「Black Eye」はその爽やかさから飲料メーカーのCMソングにも起用され、話題を呼びました。

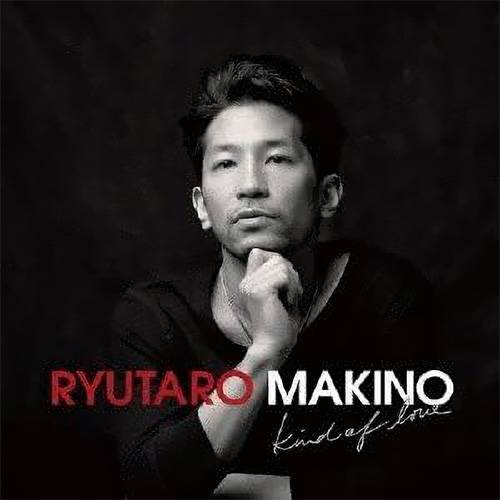

■ 推薦アルバム:牧野竜太郎『Kind of love』 (2012年)

牧野竜太郎は1979年生まれのジャズ系のボーカリスト。渋谷タワーレコードでこのアルバムを聴いた。ジャズを歌うボーカリストがJポップスタイルの楽曲にアプローチしていたことから、興味を持ちアルバムを購入した。

ジャズシンガーが純粋なジャズアルバムをリリースすることは可能でも、それだけでは商業的な成功は望みにくい。セールスを重視するレコード会社であれば、難色を示すかもしれない。そうした事情があったかは定かではないが、このアルバムからは、ジャズをポップスやJ-POPに接近させようという明確なアプローチが伝わってくる。本多俊之の作品がユーモアや「遊び心」に溢れていたのに対し、こちらはより真摯にジャズがポップスと向き合った好例だ。

ジャズがJポップに寄り添うことで、ありそうでなかったアルバムが完成した。

何より肝要なのは、牧野自身がジャズを完全に血肉とした上で、楽曲に4ビートを選択していることだ。

音楽はごまかしの効かないメディアだ。この作品からは、付け焼刃ではないジャズの基礎を有した牧野竜太郎の音楽が伝わってくる。セールス的なブレイクに至らなかったことが非常に残念だ。

推薦曲:「I Hear a song」

ピアノトリオによるジャジーなイントロから、スネアのロールを合図にAメロが始まる。私の知る限り、J-POPでこのようなスネアロールから歌に入る楽曲は記憶にない。洒落たメロディと爽やかな牧野の声色からはジャズはイメージできない。音数を極力絞ったバッキングからは、明らかに4ビートのリズムが聴こえてくる。そしてサビからはウッドベースのランニングベースが加わり、この楽曲が紛れもなく4ビート=ジャズであることが明確になる。まさに「ポップスの皮を被ったジャズ」だ。

牧野竜太郎の歌声は繊細で、アーティキュレーションが非常に豊か。そうした部分にも、彼の音楽に対する真摯な姿勢をうかがい知ることができる。いや、この豊かな表現力こそが彼にとってごく自然な姿であり、それこそが彼の「ジャズ」なのだろう。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲

- アーティスト:本多俊之、牧野竜太郎、東原力哉、是方博邦、鳴瀬喜博、小川美潮など

- アルバム:『本多俊之&ラジオ・クラブ』『Kind of love』

- 推薦曲:「Black Eye」「Hear a song」

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

おすすめAKGヘッドホンの選び方

おすすめAKGヘッドホンの選び方

スピーカーの定番 Classic Proのおすすめモデル

スピーカーの定番 Classic Proのおすすめモデル

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

スタジオヘッドホンを超えるWireless+

スタジオヘッドホンを超えるWireless+

スピーカーとパワーアンプの選び方

スピーカーとパワーアンプの選び方

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド