無料のソフトシンセZebralette3 BETA2紹介の最終回です。今回はエンベロープ・ジェネレーター (ADSR)の代わりになるMSEG(Multi Stage Envelope Generator)と、モジュレーション・マトリックスの項目を解説したいと思います。これらのUIの配置は以下の赤枠内となります。

MSEG(Multi Stage Envelope Generator)

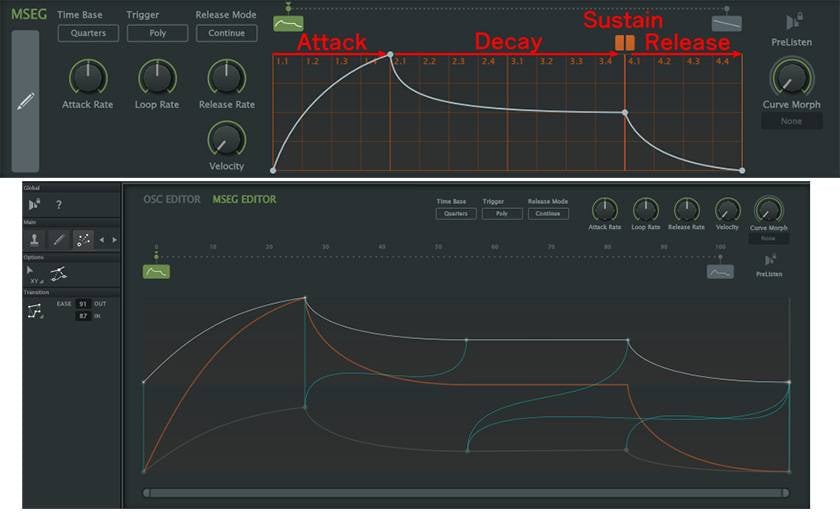

u-heのMSEGは、ほとんどのシンセに搭載されているエンベロープ・ジェネレーター(ADSR)に相当する機能です。ADSRは、Attack、Decay、Sustain、Releaseの頭文字で、レベルコントロールを時間軸で行います。主に音量やフィルターのカットオフ周波数などに適用して使用します。MSEGはADSRというポイントの制御ではなく、下図のようにベクターカーブによって制御し、ループ設定も可能になっています。カーブのエディット機能はオシレータ部とほとんど同じでドローソフト級です。

MSEGの大きな特徴は、自由にカーブを描けるだけでなく、最大7個設定可能でそれらをモーフィングできることです。モーフィングとは、ふたつのカーブ間をスムーズにアニメーションさせる機能です。これは旧Zebraletteにもなかった機能で、他シンセでも見かけたことはありません。そういう意味でも、どのように扱うべきかイメージできる人は少ないと思います。そこで、いくつかの使用例を紹介したいと思います。次の動画はノートオンでMSEGのふたつの波形がモーフィングしているところです。オレンジ色の線が実際のレベルとなり、動いているのが確認できます。これだけでも従来のADSRとは違った考え方が必要になるのが分かると思います。さらにベクターならではのモーフィングモードの切り替えが可能なので、かなり自由度の高いモーフィングが得られます。

ベロシティに応じてMSEGモーフィング

具体的な例を示します。アコースティック楽器のように、強く弾くとアタックが速く、弱く弾くとアタックが遅くなるような設定をMSEGのモーフィングで実現してみます。

上記設定で徐々に強く弾いてみました。グラス・ハープのような音から打楽器のような音に変化していきます。これは実際の物理的楽器では難しい振る舞いとなります。

MSEGをOSCモーフィングに適用

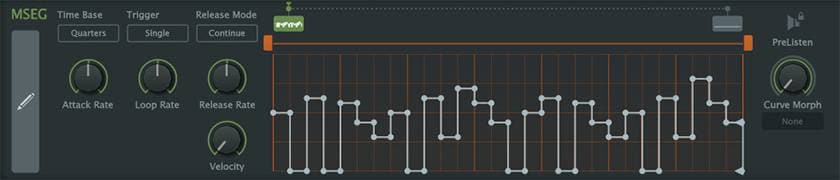

オシレータに基本波形を4個用意して、MSEGで16分音符ごとに切り替えていく例です。

MSEGをシーケンサーとして使う

MSEGでピッチを変調することで、シーケンサーのように扱うことができます。次の例ではモーフィングは使用せずに、単純な使い方をしました。

MSEGをモーフィングさせてシーケンサーとして使う

ピッチをランダムに揺らすことで、単純な繰り返しにならないようにしています。

MATRIX(モジュレーション・マトリックス)

ノブを持つパラメータの多くは変調可能となっていますが全てではありません。しかしMATRIXという機能を使えば、ほとんどのノブを変調できるようになります。さらに2重で変調することで、より高い値にすることもできます。またオプションもあり、カーブの特性やスケールなどの設定も可能になっています。Zebralette3では最大6個扱え、それぞれが2か所に適用できるようになっています。難点としては視覚的に親切とは言えないため、動作をきちんと理解する必要があります。NATRIXはu-he標準モジュレーション・マトリックスとも言える仕様なので、u-he製品に興味あれば知っておいた方がよい機能です。

ピッチをランダムな値で変調

LFOのランダムホールドを使って変調してみます。そのままだと、でたらめなピッチが出てしまいます。そこで、オプション機能であるクオンタイズ「Q」を組み合わせることで、スケール音にします。さらにフレーズを有機的にするために、1段目の変調先を自らの2段目のノブに適用しています。

音にすると以下のようになり、完全なランダムとは違った雰囲気となります。

ENVのAttackだけ変調

下図のようにENV(ADSR)のAttackにVelocityを適用して、上のMSEGの例と同じような効果を狙ってみます。弱く弾いたときは音の立ち上がりが遅く、強く弾いたときは音の立ち上がりが速くなります。メリットとしては、微調整が必要なMSEGに対して、簡単に設定できることです。

SH(サンプル&ホールド)を使った変調

MATRIXにはSHがあり、任意のソースを使って、メインソースの値をホールドすることができます。ここでは分かりやすいようにLFO1をメインソースとして、LFO2で細かくトリガーしてみます。これらをノコギリ波のピッチに適用しています。またメジャースケールでクオンタイズ「Q」しています。

ドの音を弾くと以下のようにメジャースケール内の音が鳴ります。鳴っていない音がいくつかありますが、トリガーするタイミングによるものです。波形の形や、速度でいろいろ変化しますが、いずれもスケール内ではあります。

上記は単純な例だけを示しましたが、MATRIXは、かなり奥が深い機能で、実用的には渋い使い方が多くなると思います。本領を発揮するのは、複雑な振る舞いによるアナログ的な音の再現や、映画で使うような効果音的な使い方でしょうか。

Zebralette3 BETA2まとめ

Zebralette3は、ベクター形式のシンセサイズを初めて採用したシンセで、新しいシンセサイズの扉を開いたと言ってもよいと思います。しかも無料で提供されているのが驚きです。今後発売されるZebra3のプロモーション用お試しシンセという位置づけではありますが、実際にはシンセとして十分すぎる機能が提供されています。内容的にはベクターを基礎とするため、従来のシンセサイズとは多少考え方を変える必要があり、学習も必要になりますが、未知の領域が広がっていることは間違いありません。未来のシンセに興味があるなら、触れてみる価値があると思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

はじめてのボーカロイド

はじめてのボーカロイド

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

人気スタジオモニター徹底比較

人気スタジオモニター徹底比較

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド