■ ノーチラスというシンセサイザー

私は12月の自分へのクリスマスプレゼントとしてコルグのノーチラスというミュージック・ワークステイション・シンセサイザーをサウンドハウスさんより購入しました。

KORG ( コルグ ) / ノーチラス NAUTILUS-61

ノーチラスの背面写真, 出典:コルグHP

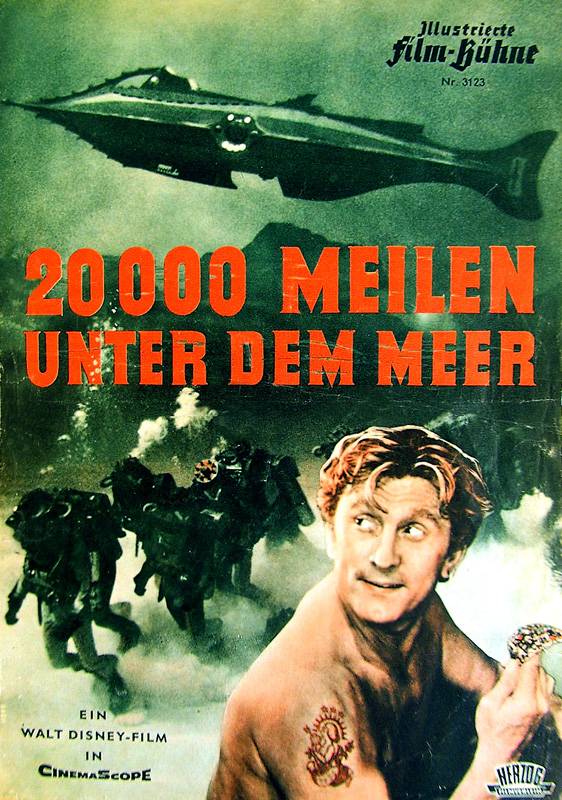

ノーチラスはSF作家であるジュール・ヴェルヌが書いた「海底二万里」に登場する潜水艦の名前です。ウォルト・ディズニーにより「海底二万哩」として映画化されました。

ノーチラス号が描かれた映画ポスター, public domain (Wikipediaより引用)

「海底二万哩」の潜水艦は先端部がノコギリ状になっていて尖っています。子供の頃にかっこいいと思い、今でも記憶しています。このフォルムがコルグのワークステイション・シンセサイザーであるノーチラスに反映されているのかと言えば、甚だ疑問です。コルグのノーチラスは曲面が豊富で美しいフォルムをしています。

ノーチラスにはオウム貝という意味もあり、オウム貝のフォルムからインスパイアされたのかもしれません。

今回はシンセサイザーのデザインについてのお話です。

オウム貝, CC BY-SA 2.5 (Wikipediaより引用)

■ WAVESTATIONというベクターシンセサイザーと似たデザイン

ノーチラスは上側から見ると、コルグが以前リリースした複数波形の合成・連結により音を作るアドバンスド・ベクター・シンセシスシステムのWAVESTATIONに似ています。デジタルシンセサイザー全盛の時、コルグの新たな音源を持つシンセサイザーとして話題になりました。

私もこのシンセサイザーを所有した時期があり、TV番組の効果音として使用するのに重宝しました。デジタルなので出音はアナログよりも固く、キツ目の音がする楽器でした。そして見た目よりも重かったことを記憶しています。

コルグ WAVESTATION, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

■ シンセサイザーの名機はデザイン的にも優れていた

私にとってデザイン性の高かったシンセサイザーを紹介します。カーツウェイルK250やヤマハSY77に見られるような奥行きのパネル部分が数センチ持ち上がったようなデザインです。今迄にこういった類のデザインを見たことがありませんでした。

SY77 はアマチュアには手が届かないFM音源とサンプリング音源を合わせた形でのスーパーシンセサイザーでした。

いかにもイイ音が出そうなデザインで私の心には残っています。

ヤマハSY77, 出典:ヤマハHP

そしてなんといってもシンセサイザーデザインの究極はミニモーグシンセサイザーだと私は思っています。

鍵盤と一体化したコントロールパネルは、鍵盤の奥側のパネル部分が持ち上がり、演奏しながらつまみを回しやすい形になっています。プレイヤーによってはパネル部分を持ち上げることなく、平のままでプレイする人もいてそれはそれなりに素敵でした。

チック・コリアやヤン・ハマーも平のままで弾いている写真が残っています。

またキース・エマーソンはこのミニモーグをハモンドオルガンC3の上にのせてプレイしていました。パネル部分をいじりながら演奏するその姿はどこかアカデミック。それだけで画になってしまう存在感がありました。

ミニモーグ, public domain (Wikipediaより引用)

別な意味で特別な存在感を持ったシンセサイザーがあります。

EMS Synthi AKSです。このシンセサイザーはピンクフロンドの歴史に残る大名盤「狂気」使われました。EMSとはエレクトリック・ミュージック・スタジオの略。

鍵盤はタッチ式でコントロールパネル部分と1つになり、アタッシュケースに収まる形になっています。坂本龍一もこのシンセサイザーの愛用者でした。

パネルにはマトリックスボードがあり、そのボードにピンを刺すことで音を作るという特異な操作パネルでした。

ピンクフロイドのメンバーであるデヴィッド・ギルモアとロジャー・ウォーターズが楽曲「走り回って」のシーケンスフレーズを作り出すシーンは制作現場の秘密を垣間見たような感動を覚えました。

大体、シーケンスフレーズというのがどういうものなのかを誰も知らない時代です。訳の分からないつまみやノブを回しながら聞いたことのない音が出てくる…同じフレーズで音が変化をするなど、摩訶不思議な音を演出していました。当然、そのデザイン性にも釘付けになりました。

歴代の名機には個性的なデザインが施され、音と見事にシンクロしていました。新しい時代の幕開けを告げたシンセサイザーという楽器には音だけではなく、デザインにも時代を創生する勢いが反映されていたのです。

EMS Synthi AKS, CC BY-SA 2.5 (Wikipediaより引用)

■ ノーチラスの見たことのない、デザイン性

ノーチラスの話に戻ります。歴代のシンセサイザーはデザイン的にも優れたものがイイ音を出していたという1つの例を書かせてもらいました。

ノーチラスのデザインには、これまでに見たことない工夫や試みが施されています。

正面や真上から見ると分からないのですが、この楽器は2枚の板を上下から挟み込んで、下の板を両側面に沿ってカーブを付けて折り曲げ、上部パネル部分の板と内部をサンドイッチするような形状をしています。随分、思い切ったことをしたと思います。

ノーチラスの側面(私物)

今迄に見たことのないデザインです。

シンセサイザーはパネル部分と鍵盤部分を箱状にすればデザインは関係ない、そんな楽器なのかもしれません。

パネル面を弾き手側に傾けて鍵盤がその下に付いているという形状が殆どで、多くのシンセサイザーがそれに準じています。事実、そういった形状のシンセサイザーも多く存在しています。

過去の「デザイン性に優れたシンセはイイ音が出る」という法則を考えればこのノーチラスというシンセサイザーには十分に期待が持てます。

音が良ければ完璧ですが、まだ私にはその音自体の評価ができていません。

その辺りは今後、リポートしていきたいと考えています。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH キーボードセレクター

おすすめの電子ピアノ

おすすめの電子ピアノ

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド