前回の記事にてシールドケーブル作成の準備編を書いたので、今回は実践編ということで実際の製作作業を解説していきます。

前回の記事をご覧いただいていない方は、まずこちらの記事からお読みいただくとスムーズかとおもいます。

→ 関連記事『はんだ付け初心者にもわかりやすくシールドケーブルの作り方を解説 〈準備編〉』

今回の記事内ではスイッチクラフトのプラグを使用し説明しますが、初めてケーブル製作をする方はClassic Proのプラグなど比較的安価なプラグを使うことをお勧めします。

製作に入る前に、ケーブルとプラグの構造について大まかな説明をします。

ケーブルも前回のブログで紹介したMOGAMIの2524を使用します。

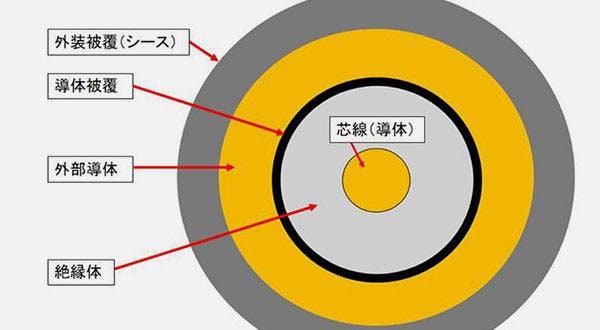

まずケーブルについて。断面をみると画像左のようになっています。

導線部分を露出させると右のようになります。

シールドケーブルは真ん中から外側の順に、銅線(芯線)、絶縁体、銅線(シールド線)、被膜という構造になっています。外側の銅線が信号に外来ノイズが入ることを防いでいるのでシールドと呼ばれます。中の絶縁体の周りの黒いビニールは導電性ビニールです。

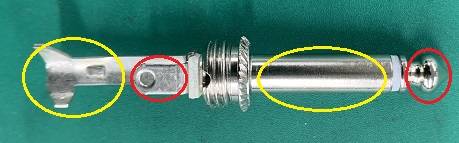

次にプラグの構造を簡単に説明します。

画像のように色分けした部分がそれぞれ繋がっており、赤い〇の部分がチップ(Tip)、黄色の〇の部分がスリーブ(Sleeve)と呼ばれます。

上の画像の赤で囲った部分(芯線とチップ)と、黄色で囲った部分(シールド線とスリーブ)が接触しないようにそれぞれハンダ付けする。基本的にはこれだけの話です。

このどちらかが繋がっていないとノイズが出たり音が出なかったりします。またこの2カ所が少しでも触れるとショートして音が出なくなったり小さくなったりします。

というわけで実際の作業に入りましょう。

まずプラグですが、

青で囲った部分はケーブルを固定するためにありますが、最初の状態だと作業しづらいので少し広げます。緑で囲った突起部はスイッチクラフトのプラグくらいでしか見かけないのですが、ここに関しては何のためにあるのかよくわかりません。ケーブルの被膜を引っかけて固定強度を増すためなどにあるのかと思うので試してみた事はありますが、あまりうまくいったためしがなく今回は使わないので奥に押し込めています。

ラジオペンチで上の画像のように加工してください。

そしてケーブルは長さをメジャーで測ってカットします。ハンダ付けする分を考えて約3cm+3cmで約6~7cm長めにカットします。この時カットする道具はニッパーでも何でもよいです。

ちなみに今回は長さ4mにしました。自作のよいところは好みの長さにシールドを作成できるところです。既製品だと3m,5mあたりが定番ですが3mだと意外に短い、5mだと長すぎるなんて思っている人にはおすすめです。また2mくらいのシールドなども家で使うのに丁度良かったりしますので作ってみてください。

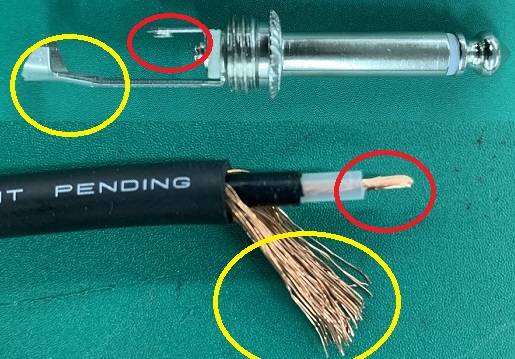

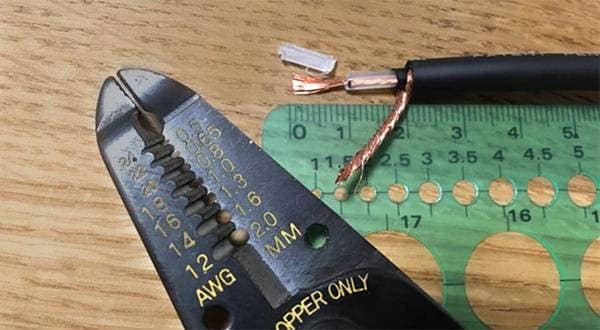

ケーブルをカットしたらまず外側の被膜をカットします。

上の画像のように先端からやく1.5~2cm辺りに刃を当て軽く力を入れながらまっすぐ上にケーブルを転がしながらカットします。力を入れすぎると銅線も切れてしまうので加減しつつカットしましょう。切れ込みがある程度入ったら手で引っ張って切ってもかまいません。

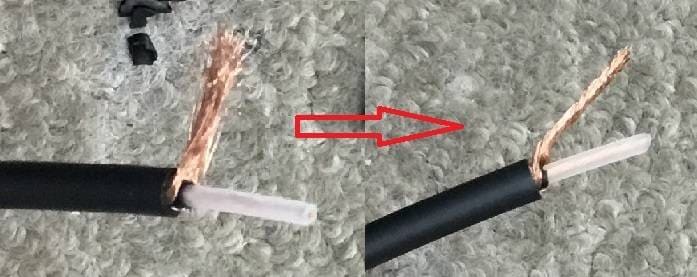

画像左のようになるので外側の銅線を一カ所にまとめます。

芯線の絶縁体の周りの黒いビニールは導電ビニールなので切り取ります。わりとシールドを自作している人でもこのビニールが導通していることを知らないという人は意外に多いので注意してください、このビニールが芯線側に少しでも当たると音が出なくなったり小さくなったりするので確実にカットします。

画像左のようになりますのでシールド線を縒ってまとめます。

ここで一度プラグにあてがってみます。

芯線の周りの透明の絶縁体をカットします、今回は約8mm~1cmくらいカットしますがプラグに当ててみて丁度よさそうなところでカットしてください。カットしたら芯線も縒ってまとめます。

大体上の画像のようなくらいの長さのイメージです。

いよいよハンダ作業に入ります。

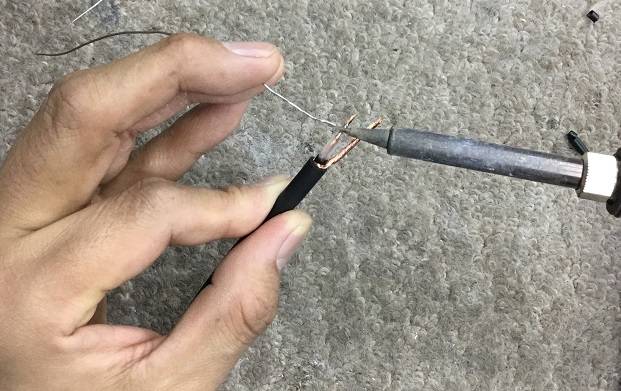

まずケーブル側に予備ハンダをします。

洗濯ばさみやクリップなどでケーブルかハンダを固定するとやりやすいので試してみてください。また皆さんそれぞれのやりやすい形を見つけてみてください。

ここで肝心なのは、考え方としてハンダを溶かしてケーブルに乗せるのではありません。銅線を温めてそこにハンダを流し染み込ませるイメージです。

まず、こて先を銅線に軽く当てて、熱してからこて先と銅線の間にハンダを当てます、うまくいくとハンダが勝手に銅線に広がって染みわたって行きます。

固定する物がない人はケーブルを左手の人差し指と親指で持ち、中指と薬指ではんだを持ちます、筆者はこの時点ではこのようにやる事が多いですが慣れが必要なので最初は固定する道具を手に入れた方がよいです。人によってやり方は色々あるようです。

熱しすぎると絶縁体部分が溶けてしまうので、解けないギリギリを狙ってください。

同じようにシールド線側も予備ハンダをします。

こんな感じになればOKです。ハンダを染みこませすぎるとやりづらくなるので画像のように銅線部が太くならない程度で、先端は後で切るのでハンダが乗ってなくてよいです。

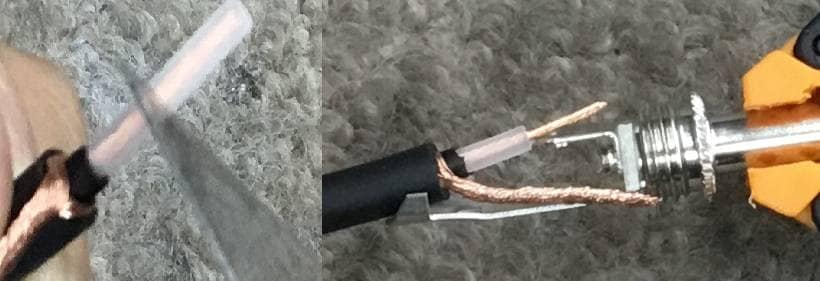

ここまで来たら次はプラグです。

同じように端子部分にこて先を当てて、熱してからこて先と端子の間にハンダを当てます。

これもイメージとしては溶かしたハンダを端子に乗せるのではなく端子にハンダを染みこませるイメージです。

ハンダを乗せる面は先に紙やすりなどで軽く削ると乗りやすくなります。

チップ側は少しだけでよいです。スリーブ側はそれより多めに乗せます。

このくらいでよいです。

ケーブルにカバーと絶縁用のストローを被せます。意外に忘れやすいのでもっと先に被せておいてもいいと思います。

再度プラグにケーブルを当てます。

ラジオペンチでケーブルを曲げたりチップの端子を少し曲げたりして嵌め込みます

余分な部分をカットします。

絶縁体の部分も必要であれば少しカットしつつ調整します。

この時点でこの形を確実に作る事が重要で、あとはハンダを当てて固定するだけの状態になると一番良いです。

こて先を当ててハンダを流しつつ固定します。

スリーブ部も同じように。

スリーブ部はハンダを持ちながらだと銅線が端子に上手く当たらない場合があるのである程度ハンダを流し込んだら熱いうちにケーブルを持ってこて先を当てるとよいです。

今更ですがカーペット生地の上でこの作業をやると下が焦げたり溶けたりしますので、何か台の上で作業した方がよいです。

出来上がりはこんな感じです。

ラジオペンチでケーブル固定部を曲げて固定します。力を入れすぎて被膜部分が突き抜けたりしないように加減しつつもしっかりと固定されるくらいのイメージで。

ケーブルを曲げて外れたりチップとスリーブが接触したりすることがない事を確認。

あとはカバーを被せて片側完成!!!

ストレート型はこんな感じでやるといいかと思います、人によって結構やり方やこだわりがあり、チップ側の端子に線をグルグル巻く人、絶縁体はガーゼや布を使う、なんて方や端子部分のケーブルの取り回しのやり方も色々あったりします。筆者自身もいつもは今回紹介したやり方とはちょっと違うやり方をしています。

慣れてきたら色々なやり方を試してみて下さい。

なおハンダ付けの作業は火傷や火災に十分気を付けて行ってください。ハンダ付け最中や直後のプラグは熱くなりますので注意してください。

というわけでストレート型、作成編でした~~。

またそのうちL型編などもやるかもしれません。

ギターケーブルの作り方

ギターケーブルの作り方

ケーブルの選び方

ケーブルの選び方

虎の巻 ケーブル講座

虎の巻 ケーブル講座

ケーブル購入ガイド

ケーブル購入ガイド

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !