サウンドハウス本社のある千葉県成田市と周辺エリアでは、さまざまな音楽イベントが開催されています。地域を盛り上げようと企画されたイベントは、熱意に満ちていてとっても面白い!

その中でも気になっていたのが、お隣印西市で開催されている「印西まちなか音楽祭」。市内のあちこちに演奏ステージを設置し、プロからアマチュアまでさまざまな音楽家が代わる代わる演奏していくという市民音楽イベントです。

昨年、一昨年と遊びに行ってきたのですが、なにせ規模がでっかい!全部の会場を回るだけで徒歩50分。ちなみに第4回となる今年の出演者は93組500人以上を予定しているそう。

こんな大規模のイベントをどうやって運営しているの??

そしてなぜ印西市で??

疑問を抱えていたところ、なんとイベントの主催者の方にお話を伺えることになり、成田市から30分車を飛ばして約束の場所に向かいました!

音楽好きが集まって生まれた、市民発の音楽祭

お話を伺ったのは、印西まちなか音楽祭実行委員会の佐々木光子会長、木村崇史さん、武藤浩さん。

サウンドハウス(以下 サ):どのような経緯で始まったイベントなんですか?

佐々木:20年、30年の付き合いになる私の音楽仲間や、市内の音楽事業に携わる有志の方が集まって印西まちなか音楽祭実行委員会をつくり、1年半以上の準備期間を経て第1回を開催しました。その後も新しい方々が実行委員会に入ってきてくださって、現在まで続いています。

サ:どういった音楽仲間だったんですか?

木村:公民館のサークル活動をされている方たちや、まちなか音楽祭の前身イベントの参加者さんなどですね。

サ:前身のイベントがあったんですね。

佐々木:2000年に「印西バンドフェスティバル」という音楽イベントを立ち上げました。公民館の体育館から始まった手作りのイベントで、出演するだけではなく、みんなで楽しんでイベントを作ろうよという気質の仲間が揃っていました。そこから今度は「印西BANDSTOCK」というイベントが生まれ、今日の「印西まちなか音楽祭」へと繋がっています。

サ:そうした長年培った土台があったからこそ、この規模での開催ができたんですね。

佐々木:その頃からの信頼できる仲間たちが初期メンバーにいたというのは、スムーズに開催できた1つの要因だと思っています。現在も実行委員会で活躍してくれている方、出演者として参加してくれている方もいらっしゃいます。

サ:ステージが12か所もありますが、それぞれ音響機器がしっかり入っていてすごいなと思ったんですが。

佐々木:ありがたいことに音響に詳しい仲間もだんだん増えて。

サ:音響も外注ではなく関係者で対応しているんですね!あと特徴的だなと思ったのは出演者のジャンルが多岐にわたりますよね。

木村:立ち上げ当時、私が印西市役所の文化係に勤務していまして、市内のいろんな音楽ジャンルの方々と交流があったんですね。コロナ禍になり音楽が大きなダメージを受けたときに「このままでいいのか」と思い、そうした皆さんにご意見を聞こうとお声掛けしたところ「このまま音楽が衰退して演奏できない状況がつづくのは嫌だよね」と、たくさんの方が集まってくれました。そこで、何か“三密”を回避してできることはないだろうか、ということから野外でイベントをやってはどうでしょうか?という話になり。

佐々木:やっぱり市の職員の方が仲間にいるというのは大きかったですね。ほかにも生涯学習課などともコミュニケーションがとりやすかったですし、普段はあまり接点のないクラッシックや邦楽など様々なジャンルの方々とも、すぐに親しくなれ、同じまちなか音楽祭の仲間になりました。

木村:最初の話し合いも普通の会議ではなくて、みんなで円になって、一人一台ジャンベを抱えてドラムサークルのような感じでやったんですよ。それぞれジャンルが違っても、コミュニケーションが上手くいくようなツールを使って親睦を深めていきました。

サ:みんなでジャンベを叩きながら会議をしたんですか!斬新すぎますね!

印西市ならではのロケーション

サ:それにしても2022年の第1回から全10ステージ、57団体・300人以上が出演という規模で開催されたのはすごいと思いまして。

武藤:最初から大きすぎる規模ではと思ったんですが、この方が企画をされましたので(笑) ※木村さんを指し

木村:規模感に関しては、私がフジロック好きで。コロナ禍でフジロックも中止になっていましたので、それを印西市でやるイメージで考えていたら大きくなっちゃったって感じですね(笑)

サ:まちなか音楽祭のイメージはフジロックだったんですね!

佐々木:印西市にはこの広い空間があるので、フジロックのイメージはなるほどと思いました。こういう街はなかなかない。

木村:広々していますよね。空も開けていて。各地の有名音楽フェスティバルにも視察に行きましたが、会場が都会だとビルに囲まれていたり、車が横をバンバン通ったりして。

佐々木:地図を持ってステージを探すのも、壁の中を歩きながら探さなくてはいけなくて。やはり印西の空間は特別なものだと思いました。

手作りイベントの運営スタイル

サ:運営まわりの特徴というのは何かありますか?

木村:やっぱり一番の特徴は、出演者みんながスタッフとして運営をしていくというところだと思うんですよね。出演する方は出演するだけというイベントが多いと思うので。

サ:前身イベントからの手作りのスタイルが継続されているんですね。ということは参加者のみなさんで集まってミーティングされたりもするんですか?

木村:ミーティングは開催前の2月と4月に2回行っています。それぞれの出演団体の代表者が一堂に会しての全体ミーティングと、出演するステージごとに集まって打ち合わせをするステージミーティングを同日に実施します。グループLINEを作って「この機材が足りないから誰か持ってこれますか?」とか、「当日機材は誰が運びますか?」、「司会は誰がやりますか?」など、当日のステージ運営のことも出演者で役割分担をして作っています。

佐々木:もちろん実行委員会がリードはしていくんですが。例えば装飾やスタンプラリーの景品として使用するバルーンの制作も、出演するグループの中から手が挙がったりと、みなさん率先して参加してくださいます。

サ:ボランティアも募集していますが、どのように呼び掛けているんでしょう?

佐々木:社会福祉協議会のボランティアセンターを通じて、地元企業さんや個人ボランティアさんに声掛けしてもらうなどして募集をかけています。また、チラシを作って周辺地域の駅や道の駅など、いろんなところに置かせてもらっています。今年はがんばって配布エリアを広げました!

サ:反応はいかがですか?

佐々木:親子でご参加いただいたり、高校生や地元企業さんからもご応募いただき、昨年は70人くらい集まりました。

武藤:印西市に関連施設を置く大手企業さんなど、会社でボランティアを推奨しているので助かっています。

佐々木:生まれも国もさまざまで、とても楽しいボランティアさんたちです。

武藤:ボランティアに慣れていらっしゃるので、こちらが期待している以上のことをやってくださったりもして。例えば観覧に来られた足腰の弱い方が椅子に座れずにいたときに、ボランティアさんが率先して椅子を準備してくださるというケースもありました。

音楽祭のこれからについて

サ:開催してみて市民の皆さんからどんな反響がありましたか?

佐々木:第1回の頃は、まだコロナ禍が収まったとは言いきれない状況で、出演者も来場者も消毒にマスク着用とかなり気を遣いましたが、でも見に来てくれた方には「楽しかった」、「久し振りに生の音を聞いた」、「久し振りにあの方に会えた」など、たくさんの嬉しい言葉をいただきました。

木村:まだあの頃は多くのフェスは再開してなかったんじゃないかな。

佐々木:音楽イベントはまだまだ自粛傾向でしたよね。前例のないことにGOサイン出してくださった印西市には感謝しています。

サ:今後、どのように育てていきたいですか?

佐々木:今は牧の原という地区でやっているんですが、他の地区でもやってよ、一年中あちこちでやってよなど嬉しいお声もいただいているので、いろいろ考えていきたいなとは思っています。

木村:まあ、まだ4歳児なんで(笑)

佐々木:まだまだ私たちも試行錯誤というか、毎回毎回いろいろな課題が出てきますし。あとはやっぱり、若い世代の方にもどんどん実行委員に加わっていただけたらなと思っています。まちなか音楽祭も世代交代を重ねながら、長く長く続けていけたら嬉しいですね。そんなこんなで、今回は高校生のステージも作りましたし。

木村:またステージ増えちゃいましたけどね!地元の高校生ロックバンドが4組参加しますよ!

サ:最年少の参加者は何歳くらいですか?

木村:一人でギター弾き語りした幼稚園児がいますよ。小学生の子どもたちもたくさん参加しますが、みんなちゃんと上手いんですよね…。最高齢だと90歳くらいかな。

佐々木:高校生の頃に参加して、社会人になって引っ越してしまったけど、それでも実行委員に入ってくれている子もいます。

サ:それは嬉しいですね!

佐々木:たとえ一回離れても、また戻ってこれるようなイベントになると良いなと思っています。実際に、子供が大きくなったのでまた参加します!という人もいるので。その種まきをしていきたい。

木村:市民の方の声を聞くと、何気なく出かけたときに音楽を演奏する音が聴こえてくると、子どもが嬉しそうにするし、大人も楽しい気持ちになると言っていただけます。音楽やリズムって、人間の感情に訴えかける力がとても強いと思うので、そうした楽しい感情を生の演奏で感じていただきたいということが大きな目標のひとつにありました。それがだんだん浸透してきているかな、という実感は湧いてきています。

佐々木:回を重ねてきて分かったのは、イベントの開催を知っていて音が聞こえてくるのと、知らずに聞こえてくるのでは受け手側の印象が大きく変わってくるので、事前アナウンスはとても重要だということ。チラシを作ったりして対策をしています。

木村:こういうポスターやチラシも実行委員で制作しています。デザイナーの方やカメラマンの方など、クリエイティブな仲間が集まってきてくれて助かっています。

佐々木:缶バッジなどグッズも全部実行委員がデザインしていますよ。

サ:音楽祭なのに音楽以外の才能も!

佐々木:とはいえ実行委員も無理はしないで、楽しんで、欲張らず、細く長く、仲良くやれたらいいなと思っています。

―― 佐々木会長、木村さん、武藤さん、貴重なお話をありがとうございました!

インタビューをしていると、新しい公式グッズが到着!

ピンクのキャラは印西市のいんザイ君。デザインは楽器の違う3パターン。気合いを感じます!

生のライブを存分に楽しみたい方、次回は参加してみようかなという方、ぜひ足を運んでみてください!次回はゴールデンウィーク明けの2025年5月11日に開催です。

■ イベント詳細 ■

第4回印西まちなか音楽祭~みんなで蒔こう!音楽の種♪~

開催日時:2025年5月11日(日) 11:00~16:45

(10:30より北口広場にてオープニングセレモニー開催)

会場:印西牧の原駅周辺の12ステージ

観覧無料

画像提供:印西まちなか音楽祭実行委員会

「鶴音」「さうんどはうしゅ」で日本を元気に

「鶴音」「さうんどはうしゅ」で日本を元気に

ミュージシャン数珠つなぎ インディーズバンド編

ミュージシャン数珠つなぎ インディーズバンド編

音楽好きSNSアプリ SOUND NAVI

音楽好きSNSアプリ SOUND NAVI

サウンドハウスは高校生にききたい!!

サウンドハウスは高校生にききたい!!

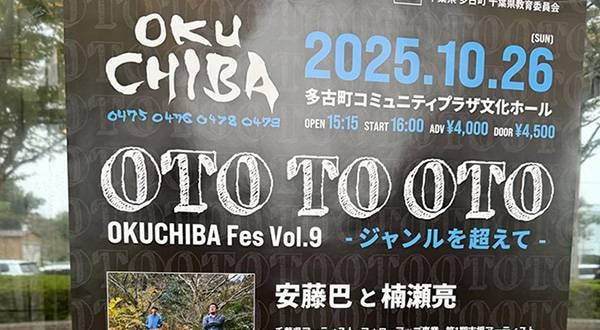

音楽フェスをご紹介

音楽フェスをご紹介

キャンプしよう!キャンプinフェスでも活躍!アウトドア特集

キャンプしよう!キャンプinフェスでも活躍!アウトドア特集