■ ノーチラス バーチャル音源、EP-1の5種類の音源を検証

コルグのワークステーション・シンセサイザー、ノーチラスの探求リポート、エレピ遍のパートⅡです。

前回はノーチラスのエレクトリックピアノ音源であるEP-1音源を俯瞰してみた状況とエレピ音を検証するためのシステム等をご紹介しました。

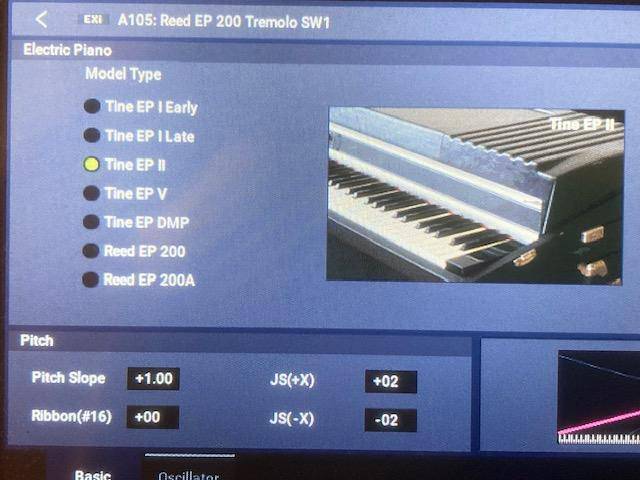

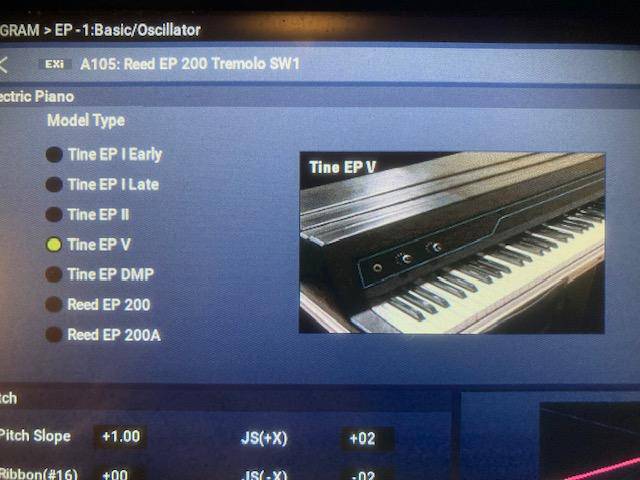

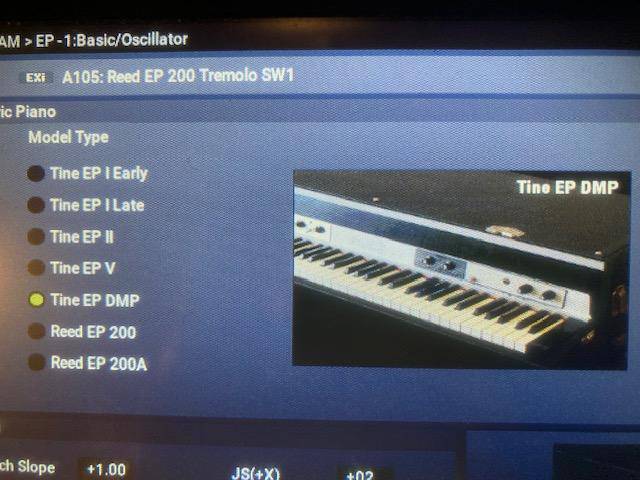

EP-1にはローズピアノの音源、TineType5種類とReedType2種類が搭載されています。このベースとなる7種の音からノーチラスのエレピ音が作られ、プリセットされています。

■ 永遠の名機、ローズエレクトリックピアノとウーリッツアーエレクトリックピアノの2種類を搭載

エレクトリックピアノといえばローズエレクトリックピアノとウーリッツアーエレクトリックピアノの2種類が名機として知られています。

ノーチラスには年代が異なるローズピアノ5種類、ウーリッツァー2種類、計7種類がエレピのベースとなる音源として搭載されています。

KORG ( コルグ ) / ノーチラス NAUTILUS-61

ノーチラスに搭載されている音源の呼び出し方は、セットリストからEPと表示されているエレピ音をタップしてクイックアクセスボタンのMODEボタン(左上)を押します。(画面1)

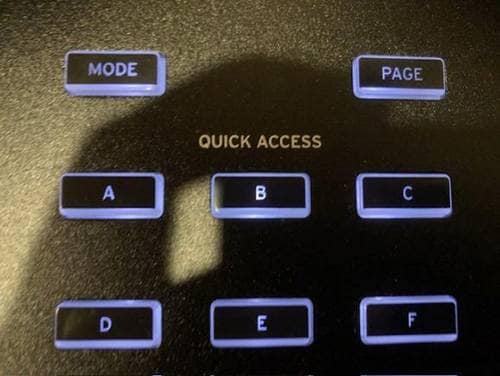

クイックアクセスボタン MODEボタンは左上(画面1)

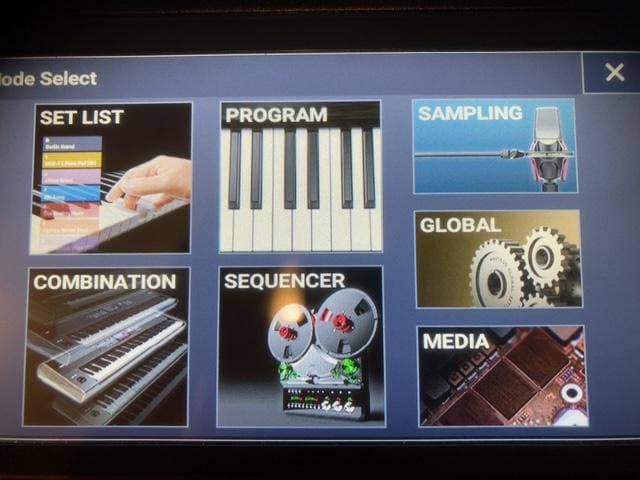

モードセレクト(画面2)

モードタイプセレクト画面より、PROGRAMボタンをタップ、エレピ音源画面を出します。

■ EP-1ローズピアノ音源の検証

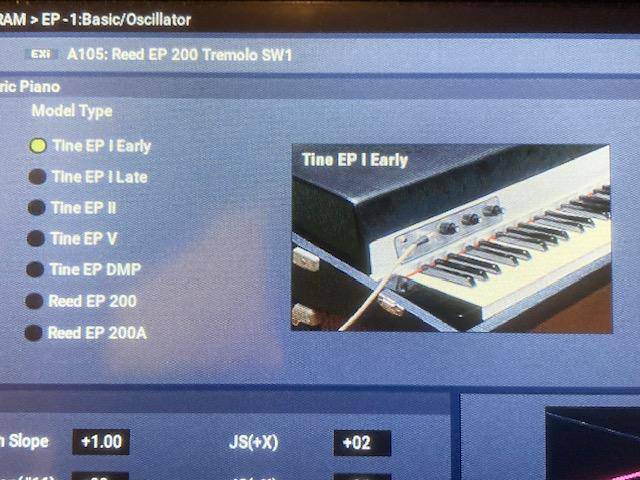

1. Tine EPⅠ Early

高音域はアコースティックピアノのサンプルに近い印象を受ける。61Keyの場合の広域の4オクターブのE♭(ミ♭)からローズ特有のピブラフォン的な金属音が強くなる。そのオクターブ下のA(ラ)の音、周辺(一番、ローズピアノで使う音域)はLateタイプよりも音がやせている感じが強い。これが初期フェンダー・ローズピアノの特性だと理解する。

※鍵盤位置を示すガイドとして61Key場合、最高音域を5オクターブと表現し、以下オクターブが低くなるに従い、4,3,2,1オクターブとします。

3オクターブのA(ラ)音周辺も強く弾くことでローズ特有の歪を含んだ音になるが、3オクターブ周辺域は後期のLateタイプ程の太さではない。

この傾向は更に1、2オクターブ下の低音域でベース音を弾く際にも同様の傾向にある。出音的にはさほど太さがない為、エレピが全面に出ない楽曲に使うのがいいかもしれない。

このローズ音は録音された初期リターン・トゥ・フォーエヴァーのアルバム『Light as a Feather』の名曲「スペイン」で、チック・コリアが弾いていたローズピアノの音を想起させる。

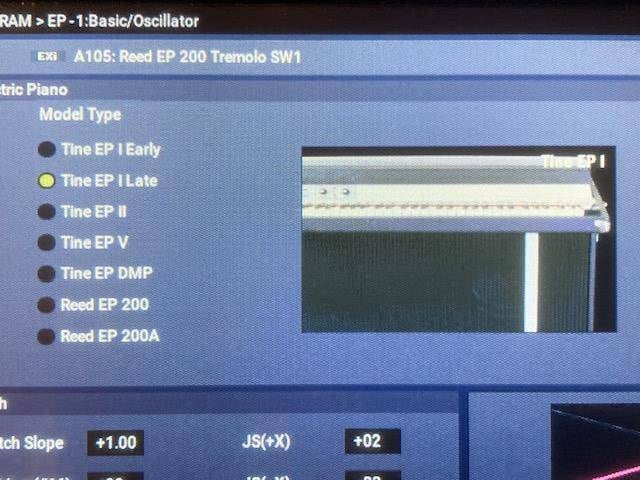

2. Tine EPⅠ Late

高音域5オクターブ周辺はEarlyタイプとあまり変わりはなく、サンプリングされたアコースティックピアノ音に近い。4オクターブのE♭からローズピアノ特有のビブラフォン的な金属音が顕著になる。3オクターブA(ラ)の音周辺からくぐもったローズ特有の音になるが、3オクターブ周辺の音域はEarlyタイプよりも太いというのが印象的。

ベース音を1オクターブと2オクターブの音域で弾くといい感じでローズ特有の歪音が生じる。Earlyタイプよりも出音が太いのでその分、低域で安定感が生まれる。

この嫌みのない歪がローズピアノ特徴であり、これこそが多くの鍵盤奏者が求めるTheローズの音だ!という印象が強い。

私自身もこのローズの音が欲しくて実機を購入することになった。

3. Tine EPⅡ

高音域はEarlyタイプ、Lateタイプと同様に音に大きな差は無いように思われる。2オクターブのE♭から、より音質のクリヤー感が強くなり、出音の輪郭がはっきりする。一番よく使われる中音域の3オクターブ付近ではLateタイプが持つ、くぐもった感がなく、タインのクリヤーな音が聞ける。

低音域、2オクターブ上部からクリヤー感が影を潜め、音に丸みが付加される印象がある。

これは好みの問題であると思うが、中低音域にかけての鍵盤をフォルテで弾いた際の音が歪むローズの特性は希薄。私がローズピアノ購入の際に弾いたローズピアノⅡタイプと同じ印象だ。低音域ではかなり強く弾いても、歪むことは歪むがローズの心地よい歪みではなく、綺麗に歪んでくれない。指と出音が連動しないというという違和感がある。

チック・コリアがリターン・トゥ・フォーエヴァーのギタリストのビル・コナーズと一緒に演奏した「スペイン」のライブではこの音が鳴っている。

4. Tine EP Ⅴ

これまでの3機種に比べ、高音域から低音域まで一番クリヤーでビビットな音。4オクターブG(ソ)の音から急にアタックの金属音が強くなる。

このスプリットポイントで音を変えたような急激な音色変化はサンプリングした実機の特徴によるものだと推測するが、私の所有していたローズピアノもどこかは忘れたが、急に音色が変わるポイントがあった。順番に音を弾いていくと急に音が変わるポイントがあるので驚くが、実際に演奏をしてしまうとあまり違和感はない。これもローズピアノ特徴なのかもしれない。

一番使用頻度の高い3オクターブ付近の音域ではフォルテで弾くとクリヤーな音で綺麗に歪むので指と鍵盤の連動感がある。Lateタイプはくぐもった音に歪感が付いてくるが、Ⅴタイプはクリヤーな出音が綺麗に歪むのが好印象。開放的な音。

低音域2オクターブG(ソ)の音から下の低音部ではより歪感が強くなる。明るくモダンな音。私はこの手の音が好みだ。

一方、高音部で2つ以上の音を同時に弾くと、耳にきつく、キンキンと煩い感じになる。チック・コリアが初期のエレクトリックバンドで使っていたのがこのⅤタイプのローズだった。

このⅤタイプにはMIDI機能が付いており、チック・コリアはFM音源など複数の音源をローズピアノⅤで操っていた。

5. Tine EP DMP

1970年代後半に西海岸でローズピアノを改造したモデルが登場する。それがローズ・ダイノマイピアノだ。このシミュレートサウンドはTine EP DMPと記載れていることからダイノマイピアノの頭文字をとってDMPとなっている。

実際のダイノマイピアノのイメージとはかなり違う音質だという印象を持った。というのもダイノマイピアノが持つリッチさというか、ギトギトとしたある種の猥雑さ、ひつこさが感じられない。

フォルテで弾くと全般的に出音がきつく感じられる。ダイノマイは豊かな中音域に高音域の煌びやかさと低音域のリッチさを強調した音で、もっとプリプリしていたという認識だった。高音域と低音域は強調されてはいるものの、肝心の中音域がやせてしまっているのであのダイノマイピアノの音を感じることができないというのが正直なところ。

このEP-1音源はピッチ部分(音のボディとなる部分)とハンマーやキー・リリース・ノイズの成分(ボディの頭のおしりに付くノイズ) をそれぞれ分離していることから、ボディの成分とノイズ成分を 別々にコントロールすることができる。そういう意味ではボディ成分をエディットすればよりダイノマイピアノに近付くことができるかもしれない。この辺りはまた検証を試みます。

あのダイノマイピアノの音をサンプリングするとこういう音になってしまうのか?その辺りは不明ですが、コルグのエンジニアさんに聞いてみたい気がします。

次回はウーリッツアーエレクトリックピアノをシミュレートした音源を検証予定です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

エレクトリックピアノ 入門ガイド

エレクトリックピアノ 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

ステージピアノ 入門ガイド

ステージピアノ 入門ガイド

PLAYTECH 鍵盤特集

PLAYTECH 鍵盤特集

おすすめの電子ピアノ

おすすめの電子ピアノ

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド