こんにちは。洋楽を語りたがるジョシュアです。

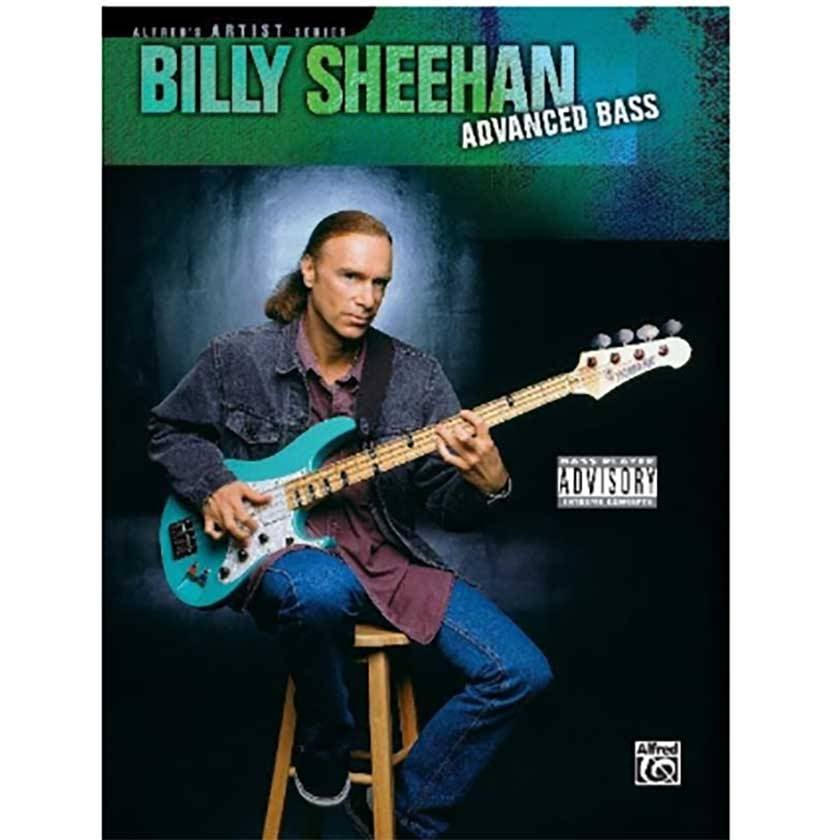

第17回目では、ベーシスト、ビリー・シーンBilly Sheehanについて語っていきます。一行で表すと「ベース界のエディー・ヴァン・ヘイレンと呼ばれたテクニック、でも初心のルート弾きは忘れない」といったところです。

1953年に生まれたビリーは、アメリカのニューヨーク州バッファローで育ちました。地元のメンバーたちと組んだバンド、タラスで名を馳せました。当時、地元ではビッグな存在で、ビリーは「タラスの前座として無名時代のU2が演奏したことはささやかな自慢」とインタビューで語っていました。1980年にはヴァン・ヘイレンの前座としてツアーできたものの、商業的に厳しい状態が続きました。

一方で、ビリーのベース・プレイは注目を浴び、アメリカのギター雑誌で取り上げられるようになりました。フロントとリアのピックアップを独自に出力し、クリーン音と歪み音をブレンドさせた独特のサウンド、タッピングやスリー・フィンガー奏法などのテクニックが注目されました。「ベース界のエディー・ヴァン・ヘイレン」と呼ばれるようになり、特集でベース・ソロ曲”NV43345”(1983年)が採譜されるという、ベース専門誌がない時代としては破格の扱いを受けていました。なお、この曲名は”SHEEHAN”を上下逆にして読んだものです。

■ タラス “NV43345”

ビリーの人生に転機が訪れたのは1986年です。ヴァン・ヘイレンから脱退したばかりのデイヴィッド・リー・ロス(以下、DLR)は、ヴァン・ヘイレンへの対抗意識丸出しでスーパー・バンドを作ろうと試み、ビリー、スティーヴ・ヴァイ(g)、グレッグ・ビソネット(dr)を呼び寄せて『Eat‘em and Smile』を制作しました。基本的なリズムプレイの合間にとんでもないフィルを入れる”Yankee Rose”、ビリーとスティーヴとのハーモニーがとてつもないタラスのナンバー”Shyboy”は、ビリーを一気にメジャーシーンに押し上げました。しかし、DLRの音楽性とのすれ違いを感じたビリーは、2作目『Skyscraper』(1988年)のレコーディングには参加したもののバンドを脱退しました。実際、同作でのビリーはひたすらルート弾きに徹していて、「らしさ」は全く感じられません。

■ デイヴィッド・リー・ロス “Yankee Rose”

テクニック以前に良い曲を作りたい、というコンセプトのもと、ビリーは新たなバンド、ミスター・ビッグを結成しました。デビュー・アルバムは日本で人気を博したものの、世界的なブレイクには至りませんでした。ポール・ギルバート(g)とのインタープレイが凄すぎるテクニック満載の曲もたくさんありますが、商業的成功につながったのは2作目のアコースティックなナンバー、”To Be With You”(1991年)でした。結局、当初のコンセプトの通り、エリック・マーティン(vo)が歌い込む「良い曲」が勝負となり、世界15カ国で第1位となったのです。ミスター・ビッグはメンバー交代・活動中止・再結成を繰り返しましたが、パット・トーピー(dr)が2018年に病死してからは活動再開の兆しはありません。

ビリーは、ミスター・ビッグ前からサイド・プロジェクトにも熱心です。超絶ドラマーであるデニス・チェンバース、オルガン奏者のジョン・ノヴェロとともにトリオ、ナイアシンを結成したり、ソロ・アルバムを発表したり、盟友スティーヴ・ヴァイのツアーにも参加しました。DLR時代の”Shyboy”を二人で再現している様子はただただ圧巻です。

■ スティーヴ・ヴァイ “Shyboy”

個人的には、2002年のジョー・サトリアーニ東京公演にビリーがゲスト参加した際、会場から出てきたビリーからサインをもらったことがひそかな自慢です。しかも、その日のセットリストに!アンコールで登場し、ZZトップの”La Grange”を共演したことを覚えています。きっとその場で決まった選曲なのでしょう、セットリストに曲名は書かれていませんでした。

■ 2002年10月6日ジョー・サトリアーニ東京公演のセットリスト、チケット

ビリーのインタビューを長年読んでいて感じるのは、音楽に対する真摯な態度、音楽的な懐の広さ、テクニックの前に基本を重んじる姿勢が一貫していることです。ビリーのベース奏法というと、どうしてもテクニック云々の話になりますが、彼の本質はそこにはありません。ビリーはタラス時代にカヴァー曲を毎晩弾き、キーボードやギターのパートをベースで補っていたため、あの独特なテクニックへと発展したそうです。しかし、ビリーの偉大なところは、シンプルなルート弾きの基本を忘れていないところです。実際、シンプルなラインしか弾いていない曲も多数ありますが、安定感は抜群です。

音色の追求も一貫しています。ビリーにとっての究極の音色とは、昔のメインベース(「ザ・ワイフ」と呼んでいたフェンダー・プレシジョン・ベース)をアンプなしで弾いた生音、とのことです。それを電子的に再現しようと試み、独特なサウンドシステムに発展していきました。ヤマハ社とのコラボが始まり、アティテュード・ベースの開発となったことも、「ザ・ワイフ」を追い求める旅の一環でした。

最近は、マイク・ポートノイ(dr、元ドリーム・シアター)と組むことが多く、ポートノイ・シーン・マカパイン・シェリニアン、ザ・ワイナリー・ドッグス、サンズ・オブ・アポロという直近の3バンドでは行動を共にしています。新型コロナウイルス感染症によってツアーできなくなってからは、様々なオンライン・セッションにも参加していて、相変わらずの腕前を見せつけています。個人的には、ジャーニーのアーネル・ピネダ(vo)、ホワイトスネイクのジョエル・ホークストラ(g)、大御所セッションマンのレニー・カストロ(perc)と組んだ異種格闘技、スティーヴ・ミラー・バンド”Abracadabra”のカヴァー演奏がハマりました。延々と続くリフを黙々と弾いていますがご安心ください、3:55からベース・ソロもあります。最近ではザ・ワイナリー・ドッグスのレコーディングの様子も公開していて、これからもますますの活躍に期待できます。

■ アーネル・ピネダ、ジョエル・ホークストラ、ビリー・シーン、ヴァン・ロメイン、オリー・マーランド、レニー・カストロ “Abracadabra”

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

基礎から学ぶベースレッスン

基礎から学ぶベースレッスン

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

SKB ギター・ベースケースセレクター

SKB ギター・ベースケースセレクター

ベーススタートガイド

ベーススタートガイド

超オススメのフレーズ道場 ベース

超オススメのフレーズ道場 ベース

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類