ここでは時系列に沿って、マイクロフォンの発展をざっくり解説します。今回は前半です。

1876年 電話の開発からスタート

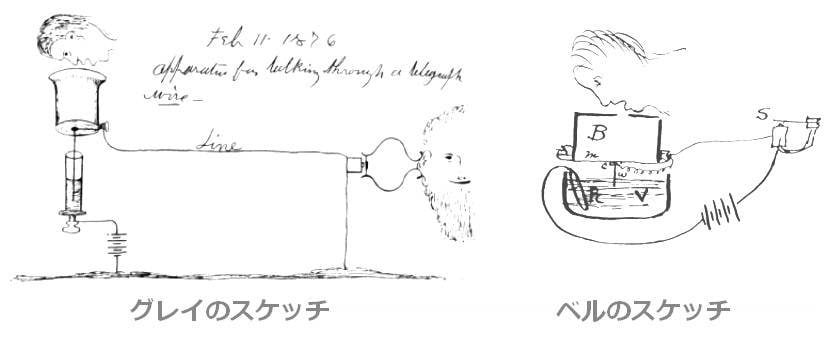

電話開発で重要だったのが、音声を電気信号にする部分でした。電話を発明したのはアレクサンダー・グラハム・ベルということになっていますが、実際は、やや混沌として、見方を変えると複数人います。ここではマイク部分に着目したいと思います。ベルは実験段階ではギターのピックアップに電池を付けたような構造でマイクを考えていました。増幅器のない時代では、実用的ではなかったため改良する必要がありました。

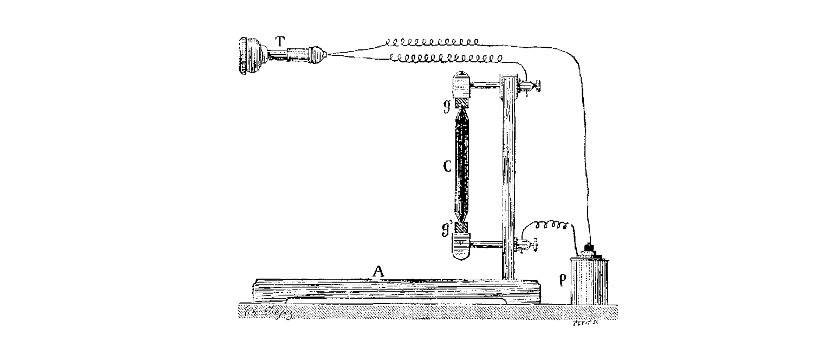

この時代で、実際に使い物になる最初のマイクは、液体送信機からです。まだマイクという名称は使われず、電話の「送信機」と呼ばれていました。この発明はベルということになっていますが、イライシャ・グレイと類似したスケッチを描いていて、やや怪しいところもあります。そんなこともありグレイと裁判にまでなっていますが、結果的にベルの特許が認められています。絵はグレイの方がうまいですね。

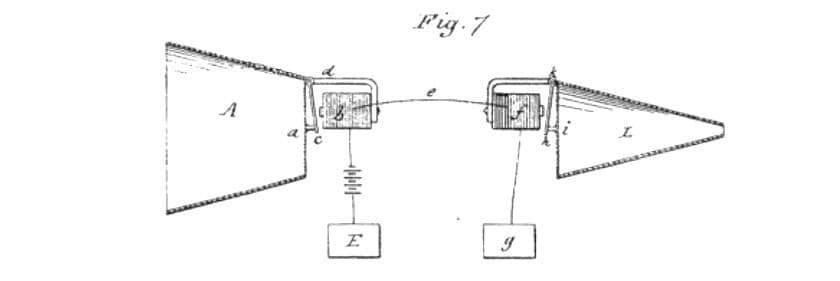

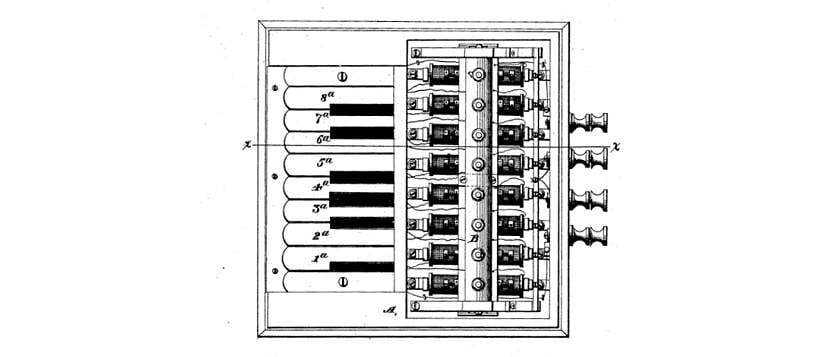

グレイは、これより前から発振器を備える鍵盤型の電話を利用したMusical Telegraphという電子楽器を作っています。当初の目的は多重電信伝送のための実験及び宣伝用でしたが、ポリフォニックの立派な電磁式電子楽器に見えます。後のテルハーモニウムに影響を与えています。

1877~80年 カーボンマイク 同時多発発明

液体タイプのマイクは感度が低く、液体ということで使い勝手も悪いため、改良する必要がありました。電話機が次の時代に必要なのは明らかで、現状の問題も明らかなため、多くの発明家が、その欠点を克服しようとしていました。当然似たようなアプローチになり、その後、特許で当然のようにもめることになります。

エドワード・ヒューズが固体のカーボンマイクを特許申請せずに動作するものを公開していました。特許にすると、もめ事に巻き込まれると思ったのでしょうか。さっさと公開して、初めに考案したことを明らかにした方が気分がよいかもしれません。

また発明王のエジソンも研究員に開発させたカーボンマイク特許申請しています。

後に円盤レコードを発明するエミール・ベルリナーも、送信機を発明し、エジソンより前に特許を申請しています。ベル研究所は、その特許を買い取って、さらにベルリナーを雇っています。

フランシス・ブレイクも優れた送信機を発明し、ベル研究所がブレイクを雇います。

今度はエジソンとベル研究所の間で裁判が行われ、最終的にエジソンの特許が認められます。実質的にはベルリナーとブレイクの二人によって実用レベルのカーボンマイクに仕上げられ、電話が一気に普及することになります。

カーボンマイクは電気ノイズこそありましたが、感度がよく、増幅作用もあるため電話との相性が良く、1980年代まで基本的な構造を変えずに使われ続けます。

1915年以降 真空管の実用化

真空管登場以前はマイクという概念は希薄で、電話に必要な機能の一部という扱いです。真空管による増幅器(アンプ)が開発され、ラジオ放送などの準備が始まると、マイク単体として製品化されるようになり、今日使われているほとんどのタイプのマイクが1930年代には商品として出尽くします。

1928年 コンデンサーマイク

ノイマン CMV3

高級マイクで有名なノイマン社からラジオ向けにコンデンサマイクが発売されます。コンデンサマイク自体は1916年にベル研究所のECウェンテによって発明されています。カーボンマイクの延長線上で考案したのだと思われます。コンデンサーマイクは振動するダイアフラムが軽いため、繊細な音を拾うことができます。構造的に複雑になるため高価で扱いにも注意が必要です。またDCバイアスが必要など、あまり手軽なマイクではありません。本格的なレコーディングで使われるマイクの代表格です。詳細は別途解説したいと思います。

下は現在のノイマン U87Aiで、変わらぬ貫録があります。

1931年 リボンマイク

RCA PB-31

これもラジオ放送用となります。細長いリボンと呼ばれる振動板の上下を軽く固定しているだけなので、動きの制約が少なく、独特なやわらかい音が収録できます。ただし構造的にデリケートなため、吹かれに弱く、感度も低いなどの難点がありました。徐々にコンデンサーマイクやダイナミックマイクに置き換えられて、一時期は、ほとんど姿を消しました。

近年その独特の音質からリボンマイクが見直されて、製品もリリースされるようになりました。下はaudio technica AT4080です。2010年に登場した比較的新しいリボンマイクです。感度の低さはマイク内アンプで補っています。つまりファンタム電源が必要となります。

1931年 ダイナミックマイク

ウェスタン・エレクトリック 618A

開発にはコンデンサマイクを開発したECウェンテが関わっています。現在でも音楽関係では欠かせません。耐久性があり、使い勝手のよいマイクと言えると思います。

構造としては現在のスピーカーとほぼ同じで、1870年代にベルがスケッチしている電磁石マイクにも近いです。特許としては1874年にヴェルナー・ジーメンスが取得しているようです。詳細は別途解説したいと思います。

現在の代表ダイナミックマイクと言うには違和感がありますが、やはりSHURE SM58でしょうか。1966年の発売から50年以上経ちますが、常に売れ続けているマイクであります。

後半に続きます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

AKG マイクセレクター

AKG マイクセレクター

MXLマイク購入ガイド

MXLマイク購入ガイド

コンデンサーマイクとは

コンデンサーマイクとは

マイクケーブルの作り方

マイクケーブルの作り方

K&M マイクスタンド比較表

K&M マイクスタンド比較表

ワンランク上のボーカルマイク選び

ワンランク上のボーカルマイク選び