-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その282 ~ピンク・フロイド1975年のライブテイクから見えたプログレシブ・ロック、オリジナルトラックの再現性~

ピンク・フロイド50周年記念アルバム『炎~あなたがここにいてほしい~』から見えた意外なライブ・パフォーマンスの高さ 前回 とりあげたピンク・フロイドの『炎~あなたがここにいてほしい』の収録テイクの中に、オリジナルアルバム以外の楽曲が含

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その281 ~50周年を迎えたピンク・フロイドの名盤『炎~あなたがここにいてほしい~』から~

ピンク・フロイド「炎~あなたがここにいてほしい~」リリース50周年!! 某雑誌でピンク・フロイドの記事が目に留まりました。 紹介されたレコードジャケットから、すぐに『狂気』の次にリリースされた『炎』であることが分かりました。 『炎』の

-

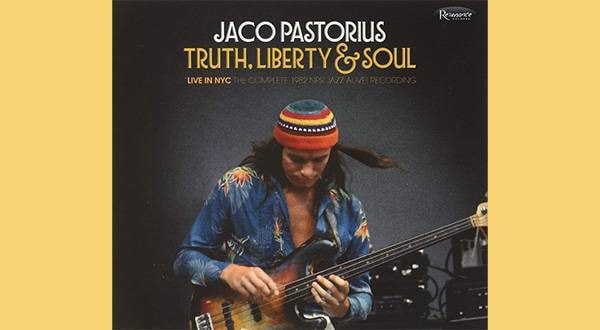

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その280 ~プロ、アマチュア皆大好き楽曲「The Chicken」の魅力を探る パートⅡ~

「The Chicken」いろいろ… 前回はジャズファンやロックファン、バンドをやっている方々に広く知られる楽曲『The Chicken』を取り上げました。 『The Chicken』はジェームス・ブラウン・バンドから始

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その279 ~プロ、アマチュア皆大好き楽曲「The Chicken」の魅力を探る パートⅠ~

先日の日本を代表するアレンジャー村田陽一さんの音楽を聞いて 先日、静岡市出身の日本を代表する作曲家であり、アレンジャーであり、プロデューサーの村田陽一さん率いるビッグ・バンドを聴きに行きました。 日本を代表するアレンジャーが集めたビッ

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その278 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム アメリカンロック編 最終回~

あの音を再現できるのか?極上バンドの宿命を覆す?! 永久保存盤ライブアルバム、アメリカンロック編。最終回はあまり取り上げられることのないバンドであり、日本で録音されたライブ盤です。 そのバンドは24丁目バンドです。 24丁目バンドは

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その277 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム アメリカンロック編 パート5~

あの音を再現できるのか?極上バンドの宿命を覆す?! 永久保存盤ライブアルバム、アメリカンロック編Part5は、完璧主義で知られるあのスティーリー・ダンの名ライブ盤です。 スティーリー・ダンといえば、ロックミュージックというカテゴリーよ

-

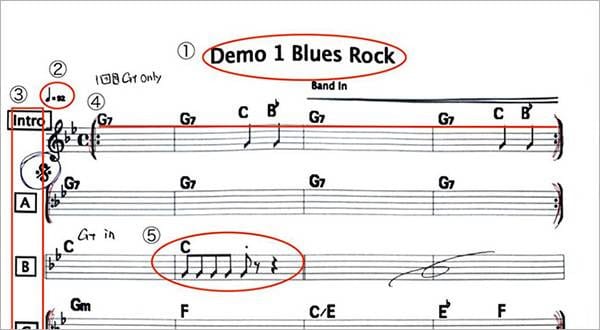

「マスター譜」って何?作り方と実例を解説

バンドで自作曲を共有する際、まず最初に思い浮かぶのはボイスメモやDAWで作ったデモ音源をメンバーに送る方法でしょう。手軽に共有できるため、多くのバンドがこうした方法をとっています。 しかし、メンバーの中に譜面を読める人がいるのであれば、音

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その276 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム アメリカンロック編 パート4~

あの時代の空気が詰まったアメリカンロックの名盤『RUNNING ON EMPTY』、『孤独のランナー』 永久保存盤ライブアルバム、アメリカンロック編Part4はウエストコーストのミュージシャン、ジャクソン・ブラウンの名盤です。最初は「

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その275 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム アメリカンロック編 パート3~

BOSSの名盤『LIVE/1975-1985』 永久保存盤ライブアルバム、アメリカンロック編Part3はいよいよあのBOSS、ブルース・スプリングスティーンの登場です。 ライブアルバムというと「音が今一つ」という懸念材料が付きま

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その274 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム アメリカンロック編 パート2~

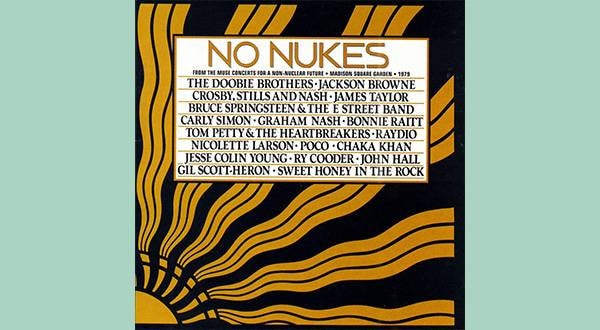

もっと多くの人に知ってほしい名盤『NO NUKES』 永久保存盤ライブアルバム、今回のアメリカンロック編Part2は社会問題が背景にあるライブ盤です。 『NO NUKES』というライブアルバムは1979年3月、アメリカ・ペンシル

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その273 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム アメリカンロック編 パート1~

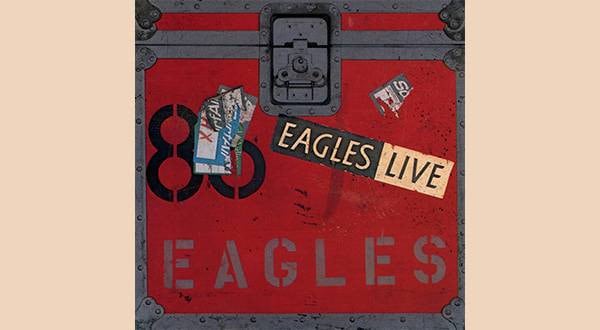

その実力がいかんなく発揮された名盤 永久保存盤ライブアルバム特集は、国内編から舞台を海外に移します。 今回は、アメリカンロックの超名盤である『ホテル・カリフォルニア』が大ヒットし、ロックミュージックにおける1つの頂点を築いたイーグルス

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その272 ~心を温めるクリスマスソングPart2 名盤紹介~

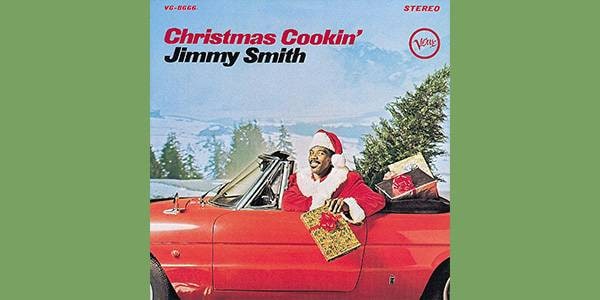

この季節はこれ!クリスマスソングPart2 日本のイベントには西洋由来のものが多くあります。バレンタイン・デー、ホワイト・デー、ハロウィン…。 先日まではデパート、ショッピングセンターなどはハロウィン一色でした。国内のハ

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その271 ~心を温めるクリスマスソング 名盤紹介~

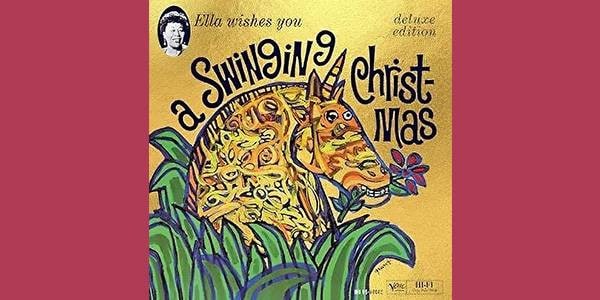

クリスマスソングの季節到来! 12月の足音がすぐそこまでやってきています。気付けば街にクリスマスソングが流れ出す季節です。そこで今回は、クリスマスソング集として、聴きごたえのあるアルバムを紹介できればと思います。 クリスマスアル

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その270 ~追悼 アンソニー・ジャクソン 数多のアーティストを支えた凄腕!~

私が最初にベーシストを意識したあの音 世界的なベースプレイヤーであるアンソニー・ジャクソンさん(以下敬称略)が10月19日、お亡くなりになりました。享年73。心よりお悔やみ申し上げます。 アンソニー・ジャクソンは1952年、米国

-

シンセサイザー鍵盤狂漂流記 その269 ~MoMAコレクション的、永久保存ライブアルバム 最終回 国内盤編~

国内音楽シーンの重要人物達による旧来音楽へのアンチテーゼ 今回の永久保存盤ライブの国内盤、最終回です。 最後のライブアルバムは何にしようかといろいろ迷いました。 結局、YMOのライブを選択するに至りました。その理由は、日本から発信され

コラム

最新の記事

スタッフブログ

不思議な音楽たまて箱

翻訳記事

ブログカレンダー

2026年2月

- 日

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

ブランドから探す

ブランド一覧を見る