ギターを始めて間もない人が、ナットについてあれこれ悩む事はないだろう。弦を張る時以外、その存在すら気にかけないかもしれない。

ある程度ギターを弾くようになると気になってくる箇所だ。

ナットとは、指板とギターヘッドの間にある、大抵、色が白っぽいパーツだ。目立たないパーツではあるが弦はナットとブリッジサドル二点のみで支えられているので、弦振動を直接受ける重要な役割をしている。

大まかに言えば

① ナットの硬さが音の伝達を決めて

② 素材の滑りの良し悪しでチューニングの精度が決まる。

つまり、あまり注目されないパーツだが、音質にも演奏性にも大きく関わっていると認識した方がよいだろう。

さて、ナットの材質は色々ある。いくつか挙げていこう。

人工象牙

1960年代中頃から各ギターメーカーが使用するようになってきた。比較的安価で素材によるばらつきが少ない。

サウンドハウスでは GRAPHTECH社のTUSQ の取扱いが豊富にある。同社の製品の特徴として、透明感があり綺麗な音色が特徴。チューニングの安定も優れている。個体差もまず無いだろう。

Fender JAPANのナット。初めから非常に薄い、極端な例。(貼りメイプル指板)

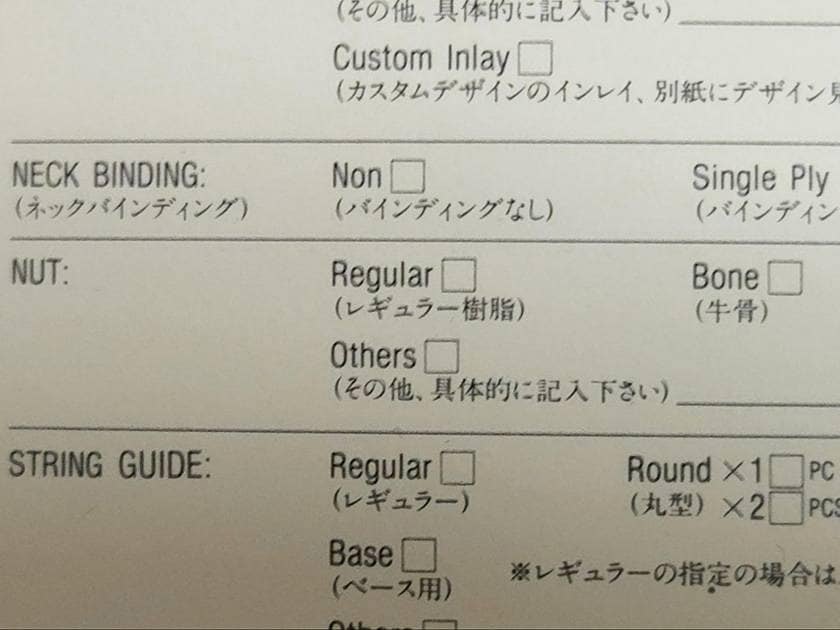

ちなみにFENDER CUSTOM SHOPの1990年代のオーダーメード・シートには、ナットの選択項目で「レギュラー・樹脂」と、はっきり書いてある。高額なギターを選ぶギタリストには同社のギターは牛骨が使われていると思われがちであるが、CUSTOM SHOPも原則、合成樹脂を使っている。(写真参照)

1990年代のFENDER CUSTOM SHOPオーダーシートのナットの項目。はっきりと『レギュラーは樹脂』と書いてある。

CUSTOM SHOPオーダーシートのサンプル。

私の2002年製FENDER CUSTOM SHOP製STRATOCASTERもフレット交換の時、合成樹脂と判明した。

Fender JAPAN のナット交換。牛骨のナット。標準的な形状。(ローズ指板)

牛骨

適度に固く、金属の弦を支え、振動するのに最適。加工性も良好でコストもそれほど高くはない。漂白するため、さらに密度が低くなりがちでもある。

しかし心配するほど音質が悪いわけではなく。一般的なギターに最も使用されるポピュラーな材質。

牛骨オイル漬け

一般の牛骨より、黄ばんだ感じの色。漂白させない分、骨密度のダメージが少ない。油分を含んでいるのでチューニングが安定する傾向にある。見た目が渋いため、ヴィンテージギターに程よくマッチする。コストも漂白した牛骨とさほど変わらないので人気があるが、加工性はやや難。熱を加えるとオイル成分が揮発するため、一般の牛骨より加工が難しい。

リペアショップでは牛骨をオイルに浸してストックしている店もある。

一例

SONIC ( ソニック ) / OB-01 OILED BONE NUT FENDER STYLE

Fender CUSTOM SHOP のナット交換。牛骨オイルのナット。やや高めに製作してもらった。工賃は8000円(メイプル指板)

真鍮

ややダークで落ち着いた音色でサスティンも伸びる。これでないと駄目という、こだわりのギタリストも少なからずいる。

金属なので加工が難しく、リペアマン泣かせ。防塵マスクをしないと健康被害の可能性大。リペア料金も高い。素人が加工するのは難しいだろう。

1980年代始め、ブラスパーツを使うことが流行り、ナットへの使用も増えたが現在はそれ程使用されてはいない。

イングヴェイ・マルムスティーンのシグネチャー・モデルに使用されているのが有名。

私の以前所有していたグレコ・レスポール・フラッグシップ・モデルにも真鍮=ブラスナットが付いていた。(1980年代製であった)

カーボン 素材

白ローズ指板のリッチー・ブラックモア・モデルに標準装備されているのが、すぐさま浮かんだ。

カーボン素材は硬さを保ちながら滑り具合も良く、最近では航空機の機体や自動車のシャーシなどにも用いられる程に耐久性が良い。つまり軽量で丈夫ということだ。

ルックスが黒いので意外と目立つ。

真鍮と同じく最近は以前ほど使われていない。

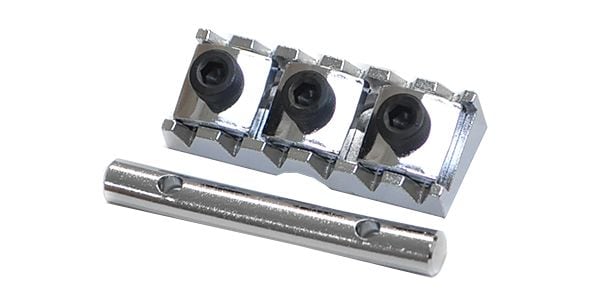

ロック・ナット

主にフロイドローズに使われる金属製のナット。レンチで弦をロックするのでチューニングは狂いにくいが、オリジナルに戻すことはまず不可能だ。

一例

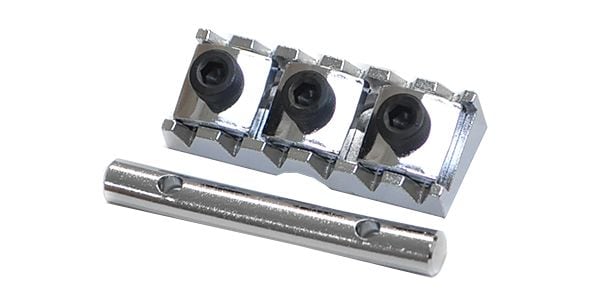

ローラーナット

金属の小さな球を使い、弦の滑りを良くする。ジェフ・ベックのシグネチャーモデルに使われている事で有名。球が潰れると機能しなくなるが、そのような事は余程の事が起きない限り無いと思われる。故障したら換えたらよい。ロック式と同じく、オリジナルに戻す事はできない。

一例

FENDER ( フェンダー ) / LSR ROLLER NUT

ローラーナットの定番商品。

以上、主なナットの材質を挙げた。

ナットは固くて丈夫なパーツだが消耗品である。なぜなら常に弦と接しているため、摩耗するのだ。さらにアーミングをするとナット上で弦が動き、摩耗がさらに進行する。

1950年代から1960年代製のヴィンテージ・ギターで、使い込まれたギターはフレットとナット交換がされているケースを多々見かける。

ナットの6本の溝切りはデリケートで、弦のゲージを変えたら厳密には溝の調整が必要だろう。09-42の弦を張っていて10-46に変えると無理が生じるのは明らかだ。

そのため、ギターリペアで「ナット溝切り」というメニューが存在する。非常にデリケートな作業だ。

また ナットに溝を切る弦の間隔は実に奥が深い。6本の弦に対して均等に整形すれば良いのではない。

ましてやスケールで計って弦の数だけ均等に溝切るものではなく、多くは職人の勘で行なうものだ。

整形されていないナットの溝切りは1ミリどころか、その半分にも満たない精度が要求される。最も顕著に現れるのが一弦。ミリ以下の案配で精度が求められる。

ビブラートをかけた時やハイフレットでのテクニカルな演奏時、弦がフレットから落ちてしまう事が多々ある。

ナット交換してたまにあるトラブルだ。

主に6弦、1弦のプレイアビリティがナットの溝切りと深く関わってくるので、ナット交換の時はどれくらいの幅を持たせるか?をリペアマンと充分にカウンセリングした方が良いと思う。

ナット溝の幅が自分のプレイスタイルに合わないと演奏性が著しく悪くなり、ストレスが発生するといえる。

ところで、ナットの滑りを良くする方法がある。

鉛筆の粉をナットの溝に付けたり、またはシャープペンシルでなぞるのだ。ふたつとも炭素素材だからだ。つまりカーボン・ナットの効果が期待できる。しかしナットが黒くなるのでそれを嫌うプレイヤーもいる。

ナット潤滑剤のハイクオリティ製品としては「ナット・ソース」というものが長年販売されている。サウンドハウスでも取り扱っている。海外でも販売されており、評判が良い。

チューニングが安定するそうだ。ギターを痛める事はまず無いと思うので、アーミングを多用するギタリスト、チューニングにシビアなギタリストは一度試してみるのも良いだろう。

BIGBENDS ( ビッグベンズ ) / Nut Sauce Lil-Luber

冒頭でも触れたが、ナットは消耗品だ。極端に磨耗して溝が下がってきてフレットが当たり、ビビリが出てきたら、交換するしかない。

自分自身で交換するのも不可能ではないが、上述の通り、溝切りは職人技だ。尚、人工樹脂製のように始めから溝が切られている商品もある。

サウンドハウスで人工樹脂ナットを検索すると、そのほとんどが、あらかじめ溝を切ってある。

最後に。私の経験からナットでのアーミングの調整について。

シンクロナイズド・トレモロユニットを使用する際、アーミングでチューニングが狂う事があるが、ストラトを弾く際、ナットとペグの間を軽く押さえるとピッチが元に戻る事が多い。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DIY ギターメンテナンス

DIY ギターメンテナンス

ギター 初心者講座

ギター 初心者講座

ギターのお手入れ

ギターのお手入れ

お手入れに必要な道具

お手入れに必要な道具

ギターの各部名称

ギターの各部名称

ギタースタートガイド

ギタースタートガイド