前回までのブログでは、ドラムを始めるにあたっての必要機材やセッティングについて触れてきました。

今回からはいよいよ実際にドラムを演奏していきましょう。

前回までの記事はこちら:

⇒ ゼロから始めるドラム演奏 必要機材編

⇒ ゼロから始めるドラム演奏 機材セッティング編

1. ドラムスティックの持ち方

ドラムスティックの持ち方にはいくつか種類がありますが、今回は主にポップス、ロックで使用する「マッチドグリップ」と呼ばれる持ち方をご紹介します。

マッチドグリップは、左右対称にスティックをかまえる持ち方となっております。

画像では左のみ映していますが、右側も同様に持てばマッチドグリップは完成です。

画像では伝わりづらいのですが、いくつかポイントを紹介します。

スティックを持つ腕、指に力を入れすぎない

力が入っていると少ないふり幅で大きな音が出ますが、ドラム演奏に強い力は必要ありません。

むしろスティックを落とさない程度に脱力して持ちましょう。

親指と人差し指で支える

スティックを全ての指でしっかり握ってしまうとスティックの動作を阻害してしまい、手首の動きの範囲でしかスティックを操作できなくなってしまいます。

中指、薬指、小指は添える程度で握り、親指、人差し指でスティックを操作しましょう。

2. 基礎練習

フレーズの練習も重要ですが、楽器演奏を行うにあたり基礎練習を怠ってしまうと上達スピードが遅くなってしまいます。

好きな曲を演奏したい気持ちをぐっとこらえて基礎練習を毎日短時間でも行っていきましょう。

基礎練習にはさまざまなメニューがありますが、個人的に有用だと思うものを紹介します。

※練習時にはリズム感を養うためできるだけメトロノームをお使いください。

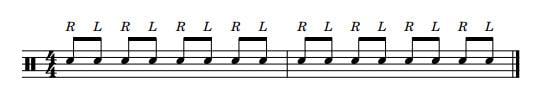

シングルストローク

シングルストロークは左右それぞれの手で一打ずつ演奏する練習です。交互にたたくだけなので簡単なものですが、さまざまなテンポ、音符で練習していくと演奏時に安定したテンポで叩けるようになります。

また、左右どちらからスタートしても同じように叩けるようになるとスティックコントロールも上達することでしょう。

(R = 右、L = 左)

ダブルストローク

シングルストロークと違い、ダブルストロークは「右右 左左」のように左右それぞれの手で2打ずつ演奏する練習です。

こちらもさまざまなテンポ、音符で練習し、あわせて左右どちらからでもスタートできるようにするとよいでしょう。

また、ダブルストロークの2打目はスティックを持ち上げながら握る感覚で叩いてみましょう。

(R = 右、L = 左)

パラディドル

いわゆるルーディメンツと呼ばれる基礎練習の代表的なパターンです

その中でも「右 左 右 右 / 左 右 左 左」というパターンはもしかすると聞いたことがあるかもしれませんね。

こちらは右手と左手だけでなく右手は4分音符、左手と右足でパラディドル等試すとよい練習になると思います。

(R = 右、L = 左)

3. 音符の長さと拍子

基礎練習の項目の中で、音符という言葉を出していましたが、音楽初心者の方からすれば何のことを言っているのかわからないという感じではないでしょうか。

そこで、簡単にではありますが、拍子と音符、小節について触れていきます。

小節

一定の間隔を持った音(音符)をいくつかの個数でまとめたものを差します。

楽譜でみる際はそれぞれの小節ごとに縦線で区切りがありますので、楽譜を見る際に注視してください

拍子

1小節にどの音符がどの個数入っているかを表す言葉を拍子と言います。よく聞く「1、2、3、4」のリズムは4分音符を4つで1小節にするという意味で4/4拍子と言います(4拍子とも呼ばれます)ワルツ等にみられる3拍子は3/4拍子と表記され、1小節に4分音符が3つ入ることを意味します。

では6/8拍子はどのような拍子でしょうか?

答えは次回のブログにて発表しますので、ぜひ考えてみてください。

音符/休符

音符は4拍子を基準として1小節にいくつ音が入るかを表す記号です。例えば4分音符は1小節に4つ音符が入ります。また、8分音符は1小節に8つ音符が入ります。

分数を習ったことのある方はお気づきかと思いますが、音符の名前は分母になっています。

また、例外もありますが、基本的に音符の長さは2分音符、4分音符、8分音符と続くごとに半分の長さになっていきます。

休符は今説明しました音符の長さ分だけ音を出さないことを意味します。

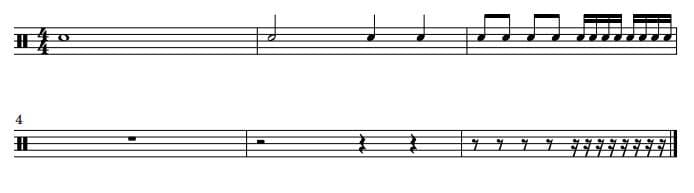

ここで、楽譜を見てみましょう。

こちらの楽譜は音符を長さごとに順番に並べてみたものです。楽譜は左上から順に読んでいきます。

左上のものは初めて出てくる単語ですが全音符と呼びます。長さは4分音符4つ分です。そのあとに続いて2分音符、4分音符、8分音符、16分音符と並んでいます。下の段は同じ並びで休符を並べています。

音符の長さが短くなるごとに縦棒や横棒が増えているのがわかると思います。16分音符以降も音符はありますが、今回は割愛させていただきます。

音符について触れたところで、下記のリズムに挑戦してみましょう。

少し難しいリズムですが、落ち着いて読みながら叩いてみればできると思います。

いかがでしたでしょうか。

今回から少しずつ実際の演奏が近づいてきているのがわかるかと思います。

基本練習の項目で触れた内容は継続することでどんどん上達していきますので、ぜひとも続けてチャレンジしていただき、いずれはご自身の演奏したい曲を演奏できるように取り組んでみてください。

PROMARK ドラムスティック

PROMARK ドラムスティック

おすすめ電子ドラムセット

おすすめ電子ドラムセット

電子ドラムの選び方

電子ドラムの選び方

ドラマーのための耳栓

ドラマーのための耳栓

ドラムスティックの選び方

ドラムスティックの選び方

ドラム初心者講座

ドラム初心者講座