遂に回路解説と製作手順。

テスト機での音質検証で唖然としてしまった。

いにしえの回路を流用したために特別便利な機能は付いていないが、ダイレクトボックスとしての機能は最低限確保した。唖然とした理由はその音質だ。

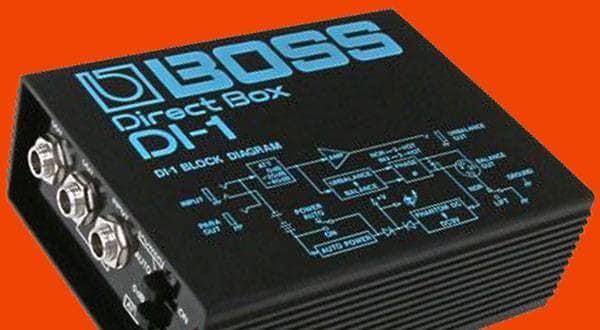

スタンダードなDIとの比較検証を行ったが、今回のDIは一つひとつの粒立ちの良さに加え低音から中音にかけての見事な粘り、特にベースを通した音が秀逸で何時間でも弾いていられる。

最近のスタンダードなDIはすっきりしているがスカスカで音が軽い。

キレイな音と言えば聞こえはいいが奥行や重厚さは微塵も感じない。

それに引き換え今回のDIは濃密さと低音の音離れが特に良い。クリーンな音でもねっとりした粘りが後を引く。

耳に煩い部分は全くないくせに、やたら細かいニュアンスも再現してくれるバランスの良さ。

アコースティックギターにDIを噛ませると弦の音を強調しすぎてジャリンジャリンうるさくて不快この上ないが、このDIは出力バランスが秀逸!さらにタッチニュアンスさえも正確に再現してくれる。

さらに改良すべく、まずはベーシックな基本形を作り、ノッチフィルターを盛り込みより図太いベースサウンドを演出するスイッチも増設した(コレがまた素晴らしい音)。

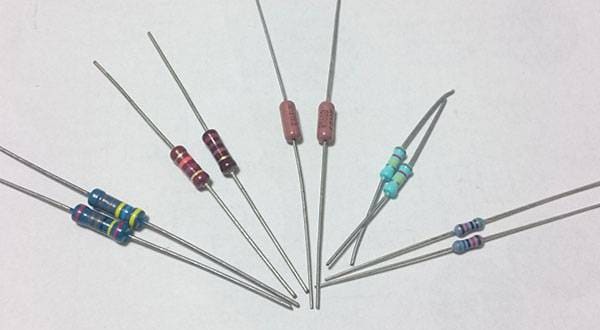

前回の部品編で説明したが部品数が少ないディスクリート回路なので部品により音質が激変する(今回は特にトランジスターの音質が効いている)。

では全体の回路図だ。

回路図改訂済み

手書きで申し訳ないが、こんなもんは読めれば良し!……ということでご勘弁。

これが今回の基本形。

さらにこのベーシック回路にフィルターを組み込む改造もしてあるのだが、まずはこれを理解して作っていただきたい。

回路図を見てもらえれば分かると思うが、電源はミキサーなどのファンタム電源を使用する。

最近のDIのようにゲインを持たせてライン入力に接続ではなく、マイク入力にバランス信号を送るようにしたため必然的にファンタム電源を流用する事になった。

当然このDIの後に接続するMICプリアンプもその品質が問われることになるので、安物のミキサーでお茶を濁してほしくはない。

楽器用のインプットが1つ、パラアウト(アンプに繋ぐ)が1つ、そしてミキサーに繋ぐバランスアウト(XLR)が1つ。

さらに、グランドリフトスイッチ(グランドとの電位差でノイズが出た時使用する)と、最強のノッチフィルタースイッチ(この回路は後ほど)のみのシンプルDI。

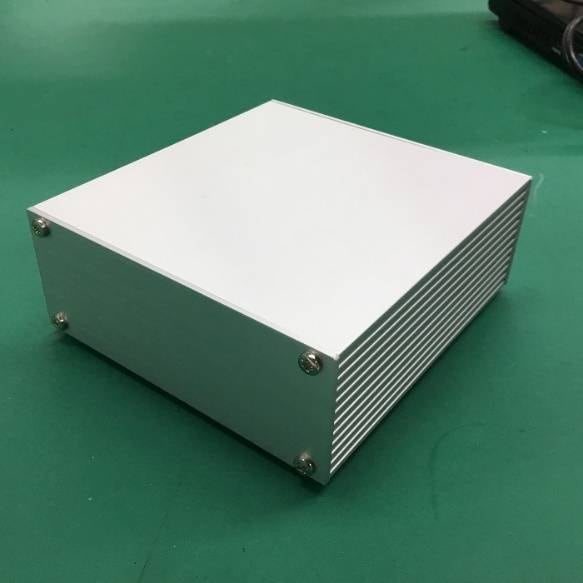

今回ケースはTAKACHI(日本製)のHEN110412Sという品番を使用する。

左右に放熱FINが付いたカッコイイケースだ。

総アルミのためシールド効果もしっかり期待できる。また分解や内部をチェックするのに、ネジを4本外すだけというシンプルさも良い。

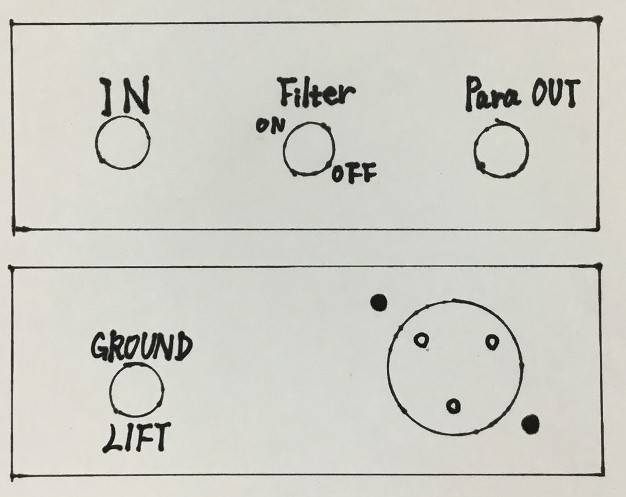

フロントパネルとリアパネルの穴あけ図。

慣れない図形の為かなりいびつなのはどうかご勘弁いただきたい。

上のパネルの3つの穴は両端の穴が直径10mm、真ん中の穴が6mm。

下のパネルは左の小さい穴が直径6mm、大きい穴は18mm、その大きな穴の斜め上下に3mmの穴が2つ。

アルミの板は簡単に曲がってしまうので無理に力任せで加工しようと思わない事。

少しずつで良いので根気よく作業を進めてほしい。

とりあえず今回はここまでにしよう。

次回はこのDIを無敵化するための絶品ノッチフィルター回路と、その挿入について説明していこうと思う。

こうご期待!!

ポータブルPAシステム特集

ポータブルPAシステム特集

CLASSIC PRO 簡易PAシステム特集

CLASSIC PRO 簡易PAシステム特集

簡易PAシステム タイプ別おすすめランキング

簡易PAシステム タイプ別おすすめランキング

Mackie PAスピーカー比較表

Mackie PAスピーカー比較表

簡易PAセットとは

簡易PAセットとは

PAシステム講座

PAシステム講座