乾電池やバッテリーなどにはプラス(+)極とマイナス(-)極が明確に記載されており、電気器具につなぐ時にそれぞれを反対につなぐと、動かなかったり、逆回転したりしますよね。じつは、普段何気なく使用しているコンセントにも、極性があるのを知っていますか?

電源プラグを挿し込む2つの穴が、それぞれホット(非接地側)とコールド(接地側)に分かれています。ホットをプラス(+)、コールドをマイナス(-)と呼ぶこともあります。それぞれの役割を簡単に説明すると、ホット側が電気の入り口、コールド側が電気の出口になります。

そして、コンセントだけでなく、コンセントに挿す「電化製品の電源プラグ」にも極性があります。

■ 極性を合わせる

コンセントにプラグを挿せば普通に動作するので、電化製品使用する際に、わざわざコンセントとプラグの向きを気にする人は少ないと思います。

しかし、じつは電源の極性は合わせた方が良いのです。

ではなぜ極性を合わせるのか?いくつか説明をさせていただきます。

○ ノイズについて

極性を合わせれば電気の流れは綺麗な状態で流れています。

極性を逆に付けると電気の流れが変わってしまい、本来コールド側からアースに落ちるはずの余分な電流が落ちきれずノイズが生じる場合があります。

オーディオや映像関係の機材では気になる部分です。

○ 感電しやすくなる

以前、こちらの記事で少し触れましたが

⇒過去ブログ『マイクのグランドとノイズ』

機材の持っている電位差により感電を起こすことがあります。

私の機材で説明すると

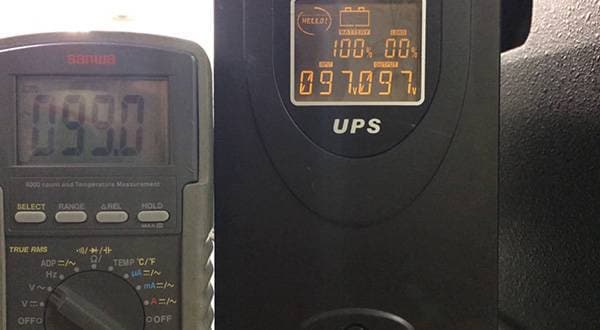

ギターアンプとマイクのグランドにテスターをあててAC電圧を計測しました。

59.1Vの電位差があるのが分かります。

乾いた手で触れたら分からないことが多いですが、湿った唇だと電気を感じやすいのでビリビリきます。

痛いです。

下手したら大きな事故に繋がります。

※疑似的に悪い環境再現しています。

ではここでギターアンプ側の電源プラグを逆に挿してみました。

19.82Vまで下がったことが分かります。

この程度だとほぼ何も感じることはありません。

これは極性が合っていなかったために起こりました。

ちなみに極性を合わせたのに19.82Vの電位差が生じているのはマイクとギターアンプのグランドが繋がっていないからです。また、マイク接続したミキサーとギターアンプはそれぞれ別の電源元から電気を取っています。

上記2つが音楽をやっている方が特に気を付けるべき点ではないでしょうか。

これ以外で極性が影響するのは、電磁波の増減、PCの処理速度や機器のパフォーマンス、節電効果と言われています。

電磁波はそのうち測定器を購入して試してみたいと思います。

■ 極性の確認方法

極性を合わせるにはコンセント及びプラグの形状やマークを確認する必要があります。

○ コンセントを確認する

コンセントの穴は一般的に左右で大きさが異なり、左側が大きく右側が小さくなっています。

ここが見分けるポイントで左の大きい方がコールド、右の小さい方がホットとなっています。画像は分かりやすい様に線を引いています。

ここで一つ注意があります。

ごくまれに電気工事業者の施工ミスでホットとコールド逆に取り付けられていることがあります。

その際自分で極性を調べる方法があるので紹介します。

1. 検電器、検電ドライバーを使う

ホームセンターなどで購入できる検電器、検電ドライバーを使用します。ホット側に挿し込めば、光ったり音が鳴ったりして判断できます。

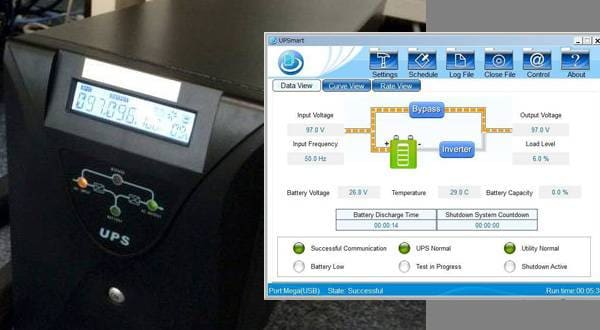

2. テスターを使う

交流に設定しプローブの片方を計りたい方の穴に入れ、もう片方を通電していない金属にあてるとホット側で90V位の電圧が確認できます。

近くのコンセントで試してみました。

※壁コンセントの極性を変えるのは電気工事士の資格を所持していないと行うことはできません。もし変えたい場合は電気屋や工務店に相談してください。

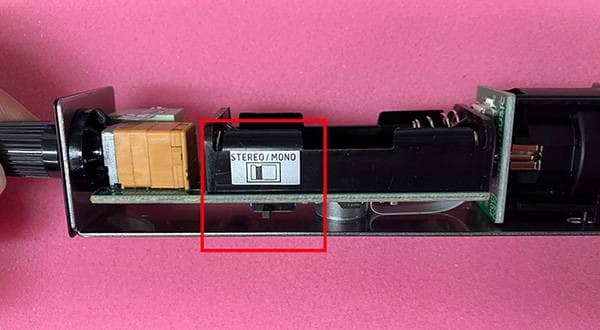

○ プラグを確認する

コールド側にこのようなマークが入っている場合が多いです。

他には▲マークやGや数字で表記、ケーブル側にラインや文字が入っている側がコールド側になります。まだ他にもあるかと思いますが私が知っている物だけ記載しました。

何も印が無い物もあります。それはお手上げです。

■ まとめ

コンセントには極性があり、極性を合わせると電化製品の本来持っている力を発揮できます。

また、音響に携わる方は極性を合わせることで事故防止にも繋がります。

この記事が問題解決の糸口になれば幸いです。

余談ですが、コンセントは和製英語で海外ではoutlet(アウトレット)と言います…

STAGE EVOLUTION ステージ照明

STAGE EVOLUTION ステージ照明

AMERICAN DJ ステージ照明

AMERICAN DJ ステージ照明

Nitec ステージ照明

Nitec ステージ照明

ステージ照明の調光器

ステージ照明の調光器

EK Pro ステージ照明

EK Pro ステージ照明

プロ仕様 ステージ照明 ELATION

プロ仕様 ステージ照明 ELATION