2020年のNAMM SHOWでの発表から、いずれは必ずこのハードウェアをこの手にしようと心に決めていました…

トップレベルのレコーディングスタジオでも採用されることの多いApogee / Symphony I/O MKII。このフラッグシップ・オーディオインターフェイスへの憧れは以前からありましたが、自宅で使うには少々スペックがトゥーマッチで、導入に踏み切れずにいました。そんな中で発表された、Symphony I/O MKIIのデスクトップ版となるSymphony Desktop。

Symphony I/O MKIIと同等の音質を誇り、コンパクトサイズに凝縮。サイズだけではなく、価格面でも凝縮されています。これだけでも本当に価値のある製品と思いますが、その上、マイクプリアンプのエミュレーションや、掛け録りなどで使えるハードウェアDSP、また、それらをタッチスクリーン上でフレキシブルに操作することができるなど、非常に見どころの多いスペックとなっています。

特徴は下記の通りです。

■Symphony Desktop主な機能

- 最も手軽に導入できる初のSymphonyインターフェイス

- 先進のコンポーネントと回路設計により、精密かつ高品位なフラッグシップ・サウンドクオリティを実現

- 2つのAdvanced Stepped Gainマイクプリアンプを搭載。最大75dBゲイン、可変インピーダンス

- FETインストゥルメント入力に真空管ギター・アンプのキャラクターを適用可能

- Apogee独自のAlloy Mic Preampが、アナログ・プロセッシング+DSPモデリングによるBritish Solid State & 50s American Tube二つのキャラクターを再現

- 名匠ボブ・クリアマウンテンがチューニングを施したハードウェアDSP/ネイティブ両対応の新しいSymphony ECS Channel Strip (EQ/Compression/Saturation)が付属

- 柔軟なゼロレイテンシー・プラグイン・ワークフローを実現:Print, Monitor, DualPath Linkワークフローから選択

- タッチスクリーン・ディスプレイにより、ほとんどのハードウェア・コントロールを直接操作可能

- 2つのアサイメント可能なヘッドホン出力: 1 x 1/4″, 1 x 1/8”

- 10 IN x 14 OUTの同時オーディオ入出力が可能

- USB MIDI対応

- デジタル入出力: 2 x Optical Toslink (ADAT, S/PDIF)

- 対応動作環境: macOS, Windows, iPad Pro (USB-C)

■収録Apogee FX Plugins

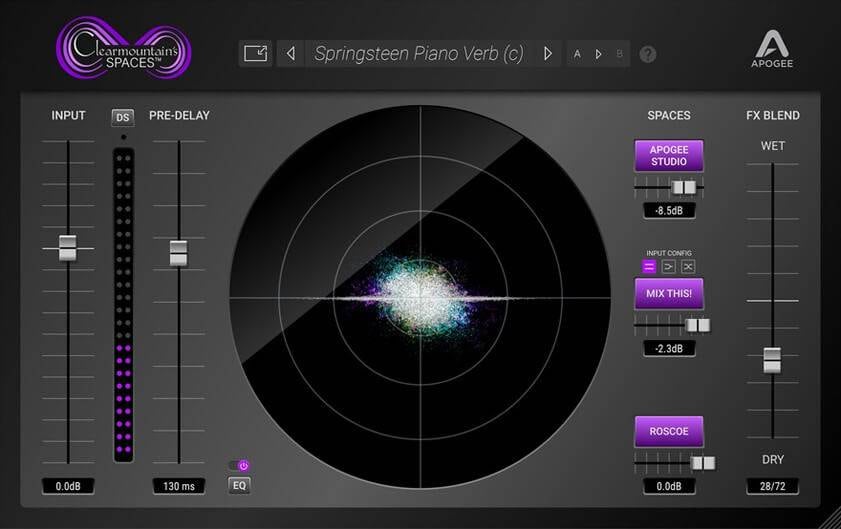

- Clearmountain's Spaces - (Native)

- Symphony ECS Channel Strip - (Native and DSP)

■収録マイクプリアンプ・エミュレーション

- British Solid State

- 50s American Tube

初期セッティング

早速、開封の儀に入ります。ラグジュアリーなパッケージに期待が高まります。付属品は下記の通りです。

- USB Type-A to Type-C ケーブル

- USB Type-C to Type-C ケーブル

- USBフラッシュメモリ

- 電源アダプター

USBケーブルも2種ついており、使おうと思ったらUSB変換アダプターが必要だった(泣)ということもありません。

珍しいのは、USBフラッシュメモリが付属していること。

お洒落な風貌に気分がアガりますが、これはオマケというわけではなく、本体ファームウェア・アップデートのために使用するものです。ここにアップデート・ファイルを放り込んで、フラッシュメモリをインターフェイス本体に差し込んでアップデートします。

最初、インターフェイスがフラッシュメモリを認識せず焦りましたが、代理店のHPにちゃんと、そんな時の対処法が書かれていました。

Symphony Desktop ファームウェアアップデート時にUSBメモリが認識されない

FAT32でフォーマットして、再度アップデート・ファイルをUSBメモリにコピー。これでいとも簡単に解決しました! もしこのUSBメモリを紛失した場合は他のUSBメモリで代用してもOKとのこと。特殊な仕様のものではないようなので、別途用意してこのお洒落なフラッシュメモリは普段使い用として活用しようかと勝手に考えています(笑)

このSymphony Desktopは、実はまだファームウェアが進化の途上にあります。既にオーディオインターフェイスとしての基本性能は完成されていますが、本記事執筆時点ではファームウェアVer.1.19となっており、現時点ではMIDI over USB機能や、Logic pro Xと高度に連携する機能などが使えない状態にあります。販売開始当初はタッチパネルでの操作は基本的なルーティングやボリューム調整などができる程度でしたが、6月に現在のVer. 1.19がリリースされ、マイクプリ・エミュレーションやSymphony ECS Channel Stripプラグインなどがタッチパネルで直接フル・コントロールできるようになりました!実際に本体からエフェクトをいじってみると、ハードウェアのプロセッサーを操作しているような感覚で、直感的に音作りができて楽しいです♪詳細は後述します。

ファームウェアのリリース状況は下記の通り。

今後追加される機能について

▼Release 1.19(2021.6公開)

- Apogee Control 2ソフトウェアのMac(M1 Apple Siliconを含む)およびWindows 10 PCへの互換性

- Symphony ECS Channel Stripプラグインを (Symphony Desktopのタッチスクリーン・ディスプレイ/Apogee Control 2ソフトウェア内/DAWから)コントロール可能に

- ACFXプラグイン・ラッパー内の3つのワークフロー(Print, Monitor, DualPath Link)が完全に機能します。

今後のアップデートにより追加される機能

▼Release 1.2

- Apogee Channel FX plugin

- Desktop Control アプリケーション for macOS

- Desktop Control アプリケーション for Windows 10

- Print FX ワークフロー

- Monitor FX ワークフロー

- DualPath ワークフロー

▼Release 1.3

- タッチスクリーンコントロールによるプラグインパラメータ・コントロール

- MIDI over USB機能

- 開発状況により、内容が異なる場合がございます。

■インストール~製品登録

ドライバなどのソフトウェアのインストール時にAPOGEEの公式サイトで製品登録を行いますが、ここで販売証明となる書類を添付することになります。サウンドハウスでご購入の場合は「ご注文確認書」の写真を撮って添付しましょう。ドライバのインストールはすぐにおこなえますが、APOGEE FXのアクティベーションコードは、1〜2日後にメールで送られてきます。

iLokアカウントの登録が必要となるのでアカウントをお持ちでない方はインストールして待ちましょう!PC本体へのアクティベーションも可能なので、iLokキーがなくても使用可能です。

インストールや本体のファームウェア・アップデート、プラグインのアクティベーションが完了したら、いよいよSymphony Desktopがその全貌を現します!

サウンドチェック

まずはPC上で音楽を流して出音をチェックしていきます。

最初に驚いたのは弾力があってクリアな低音!個人的な嗜好としては高音域の広がりや表現などに目が行きがちなのですが、澄み渡ったベースやキックが心地よく広がり、その音楽の深い部分まで完全に再現していると感じます。中高音域も非常に正確で、音との距離感を正確に測れるため、ミックスなどでも迷いなく作業を進められそうです。余分な味付けは全くないですが、しっかり音楽を鳴らし切ることでリスニング体験としてもとても気持ちいいものになっています!

続いてマイクの録音を試していきます。

こちらも非常にクリアかつ存在感のあるサウンド。派手なオケの中でも埋もれないコシのある音質です。マイクプリアンプはオリジナルのプリアンプに加え、NEVE 1066とAMPEX 601のサウンドを再現する機能を備えています。これを本体でコントロール可能というのが面白く、手元で操作しながら感覚的にベストなサウンドを見つけ出すことができます。

マイクプリ・エミュレーションについては、下記、代理店サイトより抜粋します。

Apogee Alloy Mic Preamp(AMP)エミュレーションは、アナログ回路とDSP処理*を組み合わせることで、オーディオインターフェイスにおける最もリッチかつ本格的なオーディオモデリングを実現します。入力インピーダンス、トランジェント・プロファイル、歪み特性など、モデリングにおいて重要な要素をあらかじめアナログ・ドメインに実装しておき、次にDSPでこれを正確かつ精密に再調整します。このハイブリッド方式による処理は、単純なパーツの足し算をはるかに超える結果を生み出します。

下記2つのキャラクターの異なるエミュレーションがあります。

■British Solid State - クラスAコンソールサウンド

Marinar”Round can”入力トランスとNeve 1066のクラスAマイクプリアンプのディスクリート・トランジスタ設計にインスパイアされたこのエミュレーションは、ハードウェアの持つ重みをサウンドにもたらし、スムーズなトランジェント特性を実現します。レベルを上げることで、音の幅を広げ、パンチ感を加えることができます。

■American Tube - 温かみのある50年代のトーン

このエミュレーションは、50年代に製作されたAmpex 601プリアンプを、低ノイズかつ広大なダイナミックレンジ仕様へと慎重にレストア・改良したモデルをベースにしています。生き生きと豊かな倍音感と温かさを備え、使い込まれたハードウェアによる高域の艶と輝き、回路に負荷をかけた際の「柔らかく歪む」サウンドをキャプチャしました。

楽曲のジャンルや編成に合わせて録音段階からサウンドを調整できるため、演奏のクオリティにも影響を及ぼすと思いますし、ミックスやマスタリングを経て最終的に大きな違いとなって完成度を高められそうです。

さらに、The Rolling StonesやBon Jovi、David Bowie、Bruce Springsteen、Bryan Adams、Roxy Musicなどなどロックの歴史を作り上げてきたそうそうたるアーティストのミキシングを手掛けるボブ・クリアマウンテン氏がチューニングを施したSymphony ECS Channel Strip、Clearmountain's Spacesが収録されています。Clearmountain's Spacesは簡単な操作で高品質なリバーブを得られるプラグイン。既にチューニングが施されており、掛けるだけで様になるような使い勝手に優れるプラグインです。

Symphony ECS Channel Stripは、EQ、コンプ、サチュレーションがセットになっており、手元でサクッと適用させて掛け録りをするということも可能。こちらは内蔵DSPで動作するため、PCの負荷を考える必要がありません!また、DAWソフトウェア上でプラグインとしてロードして使用することも可能です。

その上、Symphony ECS Channel Stripは3つのモード、「Printモード」と「Monitorモード」、「Monitor+DualPath Linkモード」が用意されています。各モードの説明は下記の通りです。

- Printモード

- ゼロレイテンシーでモニタリング、レコーディングで掛け録りも可能

- Monitorモード

- レコーディングをゼロレイテンシーでモニタリング、プラグインは後から適用

- Monitor+

DualPath Linkモード - DAWからプラグインを操るようにモニターと入力をコントロールする機能

通常、モニターのサウンドはオーディオインターフェイス本体やオーディオインターフェイス付属のミキサーソフトウェアで調整して、録音後はDAWソフトウェア上で調整していくのが一般的です。それを上記の機能により、すべてDAW上のコントロールで完結することで、レコーディングの手順をより効率的にしています。今後、Logic Pro Xとの連携も追加されていくことでさらに効率的になり、音そのものに集中できる環境が実現していくようです。

また、現時点ではこの3モードが使えるのはSymphony ECS Channel Stripのみですが、今後、追加のApogee FXバンドルなどでも使用可能となるようです。

実際にバンドで使ってみると、そのタッチパネルの使い勝手の良さに驚きます。

例えば、ドラマーへクリックを送る際に、本体だけでサクッとルーティングの変更ができます。普段ならPC上のソフトウェアを起動して設定変更を行うことになりますが、本体だけで完結するのは非常に楽ちんです。また、そのドラマーがクリックと合わせて小さめにオケも聞きたい、となった場合にも、内部にミキサーを備えているため、このミキサーで音量調整してヘッドホン出力に割り当てるだけで完了!ミキサーは2系統備え、独立した出力となるヘッドホンも2系統装備しているため、例えばベーシストが別のバランスでモニターしたいとなった場合にもその場でスピーディーに対応が可能です!

現場レベルでも使い勝手の洗練されたインターフェイスになっています。

まとめ

純粋に超高音質のオーディオインターフェイスとして非の打ち所がないクオリティですが、その上、多彩な機能を備えた「進化するオーディオインターフェイス」としても、ものすごいポテンシャルを秘めています。レコーディングのワークフローを変える可能性すら持っていて、今後のアップデートも非常に楽しみです。

個人的にはさらにフルに使い倒してからより深いレビューを改めて書きたいと思います!

MOTU オーディオインターフェイス

MOTU オーディオインターフェイス

ROLANDのオーディオインターフェイスが選ばれ続ける理由

ROLANDのオーディオインターフェイスが選ばれ続ける理由

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

TASCAMオーディオインターフェイス USシリーズ比較表

TASCAMオーディオインターフェイス USシリーズ比較表

RMEオーディオインターフェイス特集

RMEオーディオインターフェイス特集

STEINBERG UR44特集

STEINBERG UR44特集