コンプの基本は多くのサイトや動画などで解説されていますので割愛します。 ここではPRESSWERKならではの特徴を紹介したいと思います。

PRESSWERKは手動操作

PRESSWERKは昔のアナログコンプを拡張したようなコンプで、手動による操作が基本となっています。 自動化されている箇所は古典的なオートメイクアップとリリースの一部ぐらいしかなく、ユーザーは構造や原理を理解していないと使いこなすことが出来ません。 その挙動も非線形でアナログ的であるため、技術的知識がないと、違いが分からない箇所が多いと思います。 なかなか手ごわいコンプですが、じっくりと向き合うことで、お任せコンプでは難しいさじ加減が可能になります。

ビンテージコンプのエミュレータは流行りで各社が製品化しています。アナログ実機は意外と調整箇所が少なく簡単そうな印象がありますが、癖が強いものが多く、その挙動は理解に苦しむものが大半です。とても初心者の学習用にはおすすめ出来ません。やはり癖を熟知したベテラン向けという印象です。

一方DAWに付属しているようなデジタルコンプは数値通りに動作し、学習にも向いている印象です。しかしアナログ的な音の魅力がなく、ややつまらないという印象があります。

そこで、デジタルならではの使い勝手とアナログの魅力を組み合わせたようなプラグインコンプが各社から登場しています。 多くのメーカーはデジタル技術を使って、コンプの弱点でもあった視認性の向上や、利便性などを改善しています。 しかしPRESSWERKはデジタル技術をアナログコンプの詰め合わせに全振りしています。 他社がやっているような利便性等には見向きもしないところがユニークで、u-heらしさを感じます。

アタックタイム

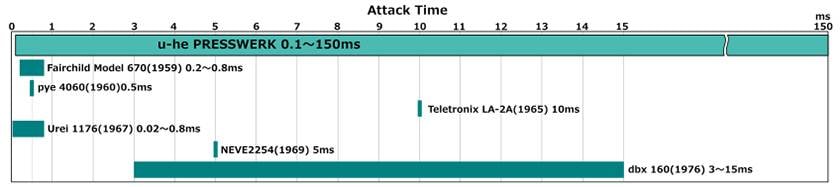

PRESSWERKと前回紹介したビンテージ・コンプのアタックタイムを比較したのが下表となります。 資料をチェックしていると、結構Fairchild 670のアタックタイムを間違えているものを見かけました。おそらくマイクロとミリを見誤ったのだと思います。

1960年代前半のコンプはアタックタイムが速い傾向にあります。 そもそもが過大入力に対しての安全装置だということを考えると当然のことだと思います。 そんな中、LA-2Aはひじょうに遅く、例外的な印象があります。この頃からコンプの役割分担が始まったようにも感じます。 また比較的新しいVCA搭載のdbx 160の柔軟性も理解できると思います。 PRESSWERKは0.1~150msと、かなり広い範囲を網羅していますが、urei 1176の最も速い0.02msには及びません。しかしながら、通常このアタックタイムを使うことはなく、一番遅い0.8msを使うことが多いと思います。 いずれにしても1960年代のビンテージ・アナログ・コンプは狭い範囲で動作しているので、守備範囲が限られてしまうのは理解できると思います。

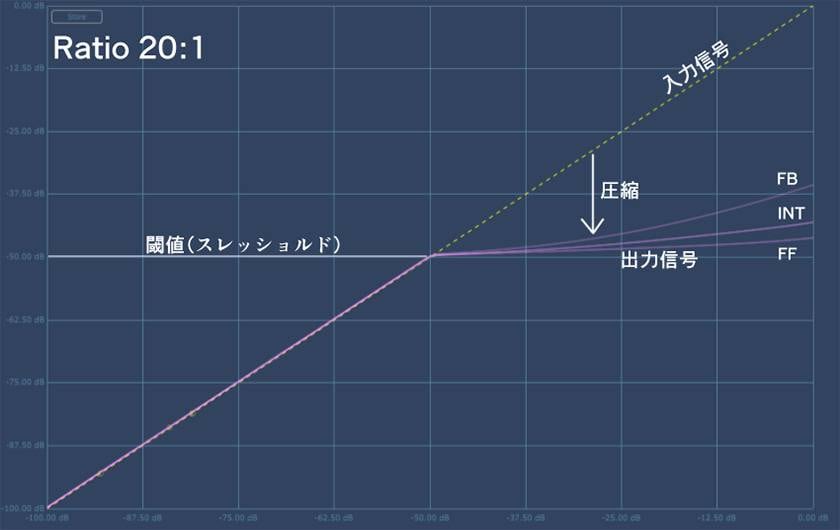

下記はPRESSWERKのアタックタイムを変えていったときの波形です。 黄緑色がオリジナル波形で1kHzの最大レベルが-3dBのサイン波です。 PRESSWERKの設定はスレッショルド-11dBでレシオを4:1にしていますので、理想的には最大の3dB部分は-9dBに音量が下がります。 アタックタイムはコンプが作動してから、レシオで決めた値になるまでの時間となります。 そのカーブも、アタックタイムによって微妙に違っていて、150msなどの実機にはないような長いアタックタイムでも割と扱いやすいカーブになっているのが分かります。 またRMS(Root Mean Square 2乗平均平方根)ノブを兼用すれば、より緩やかなカーブなどに調整することもできます。

アタックタイムが0.1msのときは、レシオが理論通りに効いていますが、アタックタイムが遅くなるたびに、レシオの効きがゆるくなっています。これはアナログコンプではよくある現象で、周波数や入力レベルによっても様々な振る舞いをしますが、PRESSWERKでは、割と扱いやすい範囲の挙動になっているように感じます。実機などでは、どう解釈してよいか困るような現象が起きることも珍しくありません。

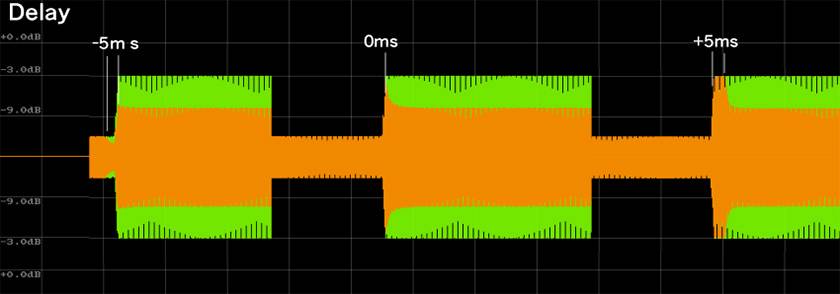

SIDECHAINセクションにあるDelayを使うとアタックタイムの位置を±5msでシフトできます。 マイナス方向にすれば完全にアタックをつぶすことも可能ですが、スレッショルドに達していない直前の信号も圧縮されるので注意が必要です。 逆にプラス方向にするとアタックを完全に残すこともことできるため、低音のアタックを残したい場合には有効です。

下サンプルは減衰するノコギリ波です。 ドライ、Delay-5ms、0ms、+5msの順になっています。 -5msではアタックが完全に圧縮されて音量が下がったようになっています。 0msではアタックは残っていますが、ややもの足りない印象です。 +5msにするとアタックの低音が削らていないのが確認できます。

リリースタイム

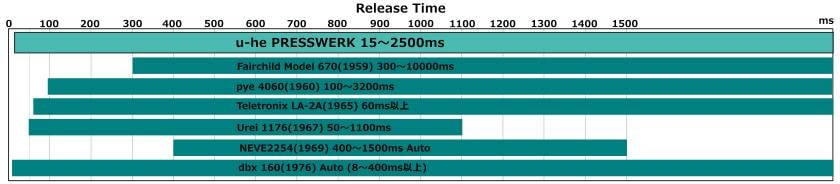

同じようにリリースタイムもビンテージ・コンプと比較してみます。 傾向としてはNeve 2254とFairchild 670は遅めで、他は100ms未満という感じです。 リリースタイムは短すぎると不自然になりやすく、50~100ms程度で多くの場合自然な感じになります。長い場合は、圧縮する対象に応じて適正値が変わるので、臨機応変に対応する必要があります。

リリースタイムの設定は対象ごとに適正値が違うため、手動で設定するのは難しく、固定リリースタイムが適切とは限りません。 そこで、昔からリリースタイムのオート機能が付いたコンプが多く存在します。 PRESSWERKでは、Adaptがオート機能に相当します。設定したリリースタイムに対して、その範囲をAdaptで制御し、その範囲内でオート化されるようになっています。

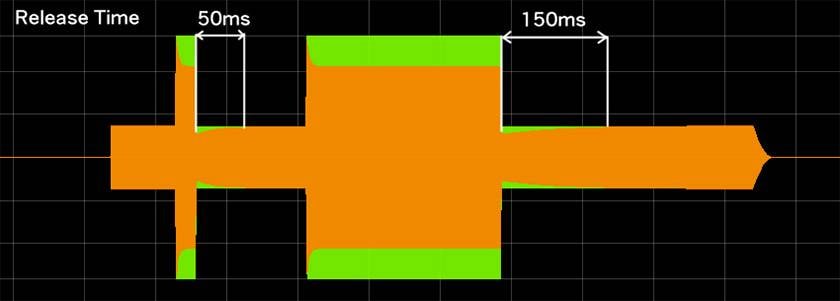

リリース時のカーブは以下のようになっています。 アナログコンプでよく見るファストスタートのカーブになっています。 またAdaptを使っているため直前の圧縮時間等に応じてリリースタイムが変わっています。

ギターのサンプルです。 最初は無加工なので、音量差がそれなりにあります。 次に短い固定リリースタイムで、歪のような不自然さが気になります。 これが音源に対する短すぎるリリースタイム問題のひとつです。 最後にオートで自然なリリースを実現しつつ、音量差もそれなりに均しています。

3種類の制御 FB、FF、INT

PRESSWERKは以下の3種類の制御を使い分けられるようになっています。

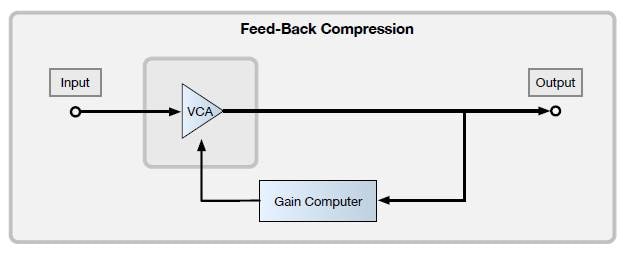

FB(Feedback):ビンテージ系

出力を入力に戻し調整する古典的な制御です。 控えめなレシオと、あたたかいアナログ音が特徴です。 レシオ通りに圧縮されるとは限りません。また入力レベルが高いほど顕著になります。

FF(Feedforward):現行コンプ系

入力信号から出力を予測し制御します。 これは高いレシオでも追従します。dbx160では無限大:1を実現しました。 正確な制御でナチュラルな音が特徴です。しかし複雑な素材では慎重な調整が必要となります。

INT(Interactive):ハイブリッド

FFとFBの良いところを合わせたモードです。 連続的に信号を解析し、過渡現象が多い場合はFFに傾き、滑らかな素材ではFBに傾きます。

またPRESSWERKでは入力レベルをアナログ機器のように0dB以上、いわゆるヘッドルームに入れることでき、アナログらしい暴れた振る舞いをエミュレートすることができます。 下の圧縮カーブメータを見ると0dBを超えた後のカーブが異常なのが分かると思います。 実際にはPRESSWERKのInputで0dB以上にし、内部的にレベルを上げ、ヘッドルームを利用します。 PRESSWERKの外、つまりプラグイン間のレベルは基本的に0dB以下が無難です。

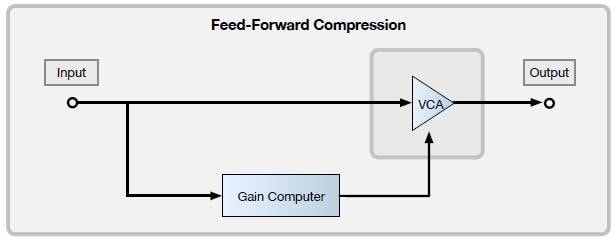

次に実際のFB、FF、INTそれぞれの圧縮比の違いを示します。 いずれも20:1で圧縮していますが、理想に近い圧縮が出来ているのはFFだけで、FBは入力レベルが高いほど圧縮率が低くなっているのが確認できます。入力レベルが高い場合、約2.5:1以上にならないように制限されています。 INTは中間ぐらいの効き具合となっていますが、入力信号に応じて振る舞いが変動します。 こちらはFBよりも高いレシオの5:1ぐらいまで圧縮可能となります。

サンプルはドラムトラックです。全体に大雑把にかけてFFとFB違いが明確に分かるようにしています。 最初はノンエフェクトのドラムで、次にFFで過激にコンプをかけています。 最後にFBでさらに暴れている感じが出ていると思います。

フィルタ

コンプが反応する信号に対して、HPF(ハイパスフィルタ)、LPF(ローパスフィルタ)をかけることが出来ます。 これを使うことで特定の周波数帯域だけ圧縮することができ、人の聴覚感度とマッチングさせ、不自然さを取り除くことができます。より急なカーブにしたい場合は12dBボタンをONにします。 重低音に反応してしまうことを防いだり、HPF/LPFを兼用することでディエッサーとしても利用できます。

ディエッサーとして使ってみました。はじめが歯擦音を強調したもので、次がフィルタを使って歯擦音を減らしています。

DPR / MIX

PRESSWERKにはアナログコンプの裏技的テクニックのような機能も搭載されています。

DPR (Dual Phase Rotator) は、オールパスフィルタを使って位相シフトを生み出し、低域のアタックを補完する働きをします。アナログ機器にはある程度の位相シフトが含まれているため、それをピンポイントで再現したものです。

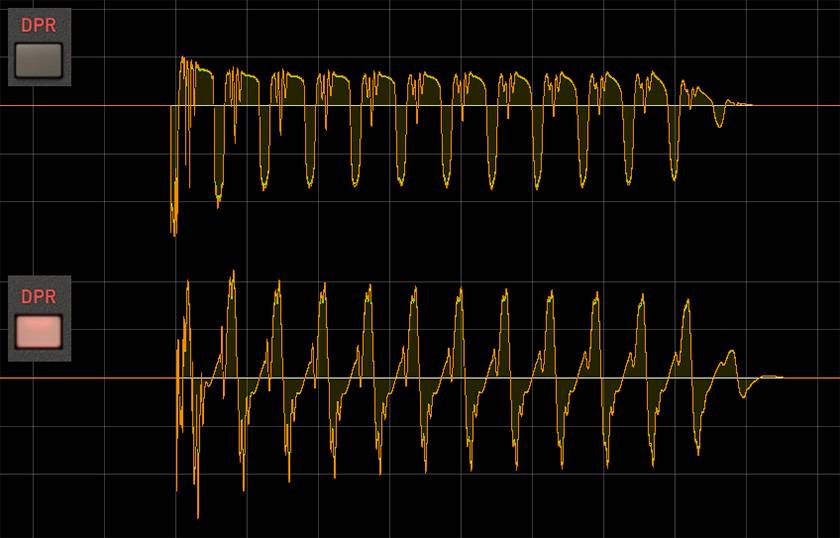

下は波形の比較で、非対称な波形にDPRを適用すると、特徴的なアタックと複雑な方向に変形した音になります。これは入力する波形によって差が大きく、非対称な波形ほど差が出やすいですが、聞いた感じは見た目ほどの差はありません。

上記波形の音サンプルです。ベースの音ですが、オリジナルは非対称で重低音のあるデジタルらしい音ですが、DPRを適用するとアナログ的な、ややマイルドで聞きやすい音になっています。

MIXは、コンプ処理されていない音をハイパスフィルタ経由でミックスすることができ、スタジオでよく使われるテクニックをPRESSWERKのみで実現することができます。 かなり柔軟な調整ができるので、複雑な音素材で活用できると思います。 下サンプルは、MIXを使って、地味な音色のドラムに対して軽やかなパンチを加えています。

次回はコンプやEQプラグインでよく見かけるMID/SIDEとSIDECHAINについて解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド