PRESSWERKは、歴代アナログコンプの詰め込んだようなコンプです。 使うに当たって、歴代コンプの構造と特徴を知ることは有用です。 以下に各動作原理において、代表的なコンプを時系列で並べてみました。 (画像は権利関係でプラグインのスクリーンショットで代用しているものもあります。)

その時代の先端技術を投入することで、新たなコンプが誕生していますが、アナログコンプのほとんどは1960年代に集中しています。 音楽業界あるあるですが、コンプは最新機種に置き換わることはなく、いずれの時代のコンプも現役で使われ続けています。特に現在はエミュレート版が広く使われています。 それぞれの癖というものがあり、独特な捨てがたい色となっています。それが音楽文化に馴染んでしまったようです。 「かつて認められ、あこがれた音」が基準となっているわけです。音楽業界は全体的に過去に引っ張られながら進むという原理がここでも働いています。 ジャンル、用途、もしくは好みで使い分けているのが実態でしょう。

コンプの歴史

1930年代に真空管開発に必要な技術が出揃い、現在の音響機器の基盤が作られて行きます。 たとえばマイクやスピーカーなど、ほとんどの種類が、この時代に発明されています。 その後ラジオ放送の時代が幕開けとなり、コンプの必要性が出てきます。 何よりも機材保護のために、大きな信号を排除することが優先されます。 つまりリミッターが重要でした。 また音量差があると、放送では聞き取りにくくなるため、ダイナミックレンジを狭め、無理なく再生機器に送り、一定の音量にする必要もあります。 これがコンプです。 そして録音技術、再生技術の発展と共に、ダイナミックレンジの調整だけでなく、録音品質の向上のために幅広い使われ方がされるようになります。

以下リストでは、それぞれアタック、リリースタイムとレシオを参考程度に書いていますが、「そういう傾向にある」という見方に留めた方がよいと思います。アナログコンプの実際の挙動はかなり有機的で、設定値はあくまでも目安でしかありません。

1959~真空管 Fairchild 670

写真は真空管とフィードバック回路を使ったFairchild 670で、この時代の人気機種となります。 電源をONにしてから真空管が温まるまで、ある程度時間を必要とし、その後使用可能になります。 また真空管を採用している機器なので重く、メンテナンスも必要で、利便性は良いとは言えません。 現在もエミュレートされ、通すだけでアナログ感が得られるなど、明らかに色付けが現在のセールスポイントとなっています。短いアタックタイムと長めのリリースタイムが特徴で、レシオは入力レベルに応じて変動します。

Fairchild Model 670 Compressor, CC BY 2.0 (Wikipediaより引用)

- アタックタイム:0.2~0.8ms

- リリースタイム:300~10000ms以上

- レシオ:2~20:1自動

創業者のシャーマン・フェアチャイルド(1896-1971)は、カメラ関係の開発からスタートし、航空機、半導体産業など、70以上の企業を設立した凄腕の発明家であり実業家です。1971年3月28日に亡くなり、莫大な財産は寄付されています。そして3か月後の1971年6月28日にイーロン・マスクが生まれ、なぜか似たようなことをしています。

1960~PWM pye 4060(フィリップス)

テレビ放送用コンソールとして開発された珍しいPWM式のコンプです。 当時は真空管に変わるゲルマニウム・トランジスタを使った最先端コンプとなります。 PWM(Pulse Width Modulation)は名前の通り入力信号を高速にON/OFFすることで音量を調整するタイプで、デューティ比でエネルギー量をコントロールします。

- アタックタイム:0.5ms

- リリースタイム:100~3200ms

- レシオ:1~5:1

1965~OPTO(光学式) Teletronix LA-2A

現在でもよく見かける現役コンプです。 光学式コンプは、その名の通り光るランプを使い、フォトレジスターで読み取る構造です。 応答性能が緩やかで、独特のスムーズな音が得られるため現在でも重宝されています。 内部に真空管も使われているので、サチュレーション効果もあります。 周波数によって、かかり具合が違っていて、低域ほど圧縮される傾向があり、人間の耳に敏感な3kHz当たりも多少圧縮されます。 この特性はボーカル向けと言われています。

Teletronix LA-2A, CC BY 4.0 (Wikipediaより引用)

- アタックタイム:10ms固定

- リリースタイム:60msで50%解除し、その後自動で徐々に解除

- レシオ:3:1

1967~FET(電界効果トランジスタ) Urei 1176

こちらも現役バリバリのコンプです。 1176系と呼ばれる亜種もたくさん存在します。 そういう意味でもアナログコンプとして最も有名なコンプレッサーと言えるでしょう。 この機種の特徴はFET素子によるアタックスピードの速さにあります。 1176はアタックの幅が0.02~0.8msと狭いため幅広い用途で使えるとは言えませんが、トランジェントの激しい打楽器などにも対応出来たため定番となりました。 パンチのある音を作るのが得意と言えます。 しかし、あらゆるソースで1176を使うというプロも多くいます。 対応できる範囲に限界はありますが、挙動さえ把握していれば、応用可能であることを示しています。 スレッショルドは入力レベルで調整したり、ノブの方向感覚が逆であったりして、操作性にも癖があります。

- アタックタイム:0.02~0.8ms

- リリースタイム:50~1100ms

- レシオ:4~20:1

1969~ダイオード・ブリッジ NEVE2254

音響機器の開発者として有名なルパート・ニーブは、TV局向けにpye 4060に代わるコンプとしてダイオード・ブリッジ・タイプを考案したとインタビューで語っています。 割と短期間でダイオードブリッジのコンプは生み出されました。 得意のトランスも使った、独特の歪が得られるコンプレッサーです。

- アタック:5ms

- リリースタイム:400~1500ms / auto

- レシオ:1.5~6:1

1976~VCA(Voltage Controlled Amplifier)dbx160

ノイズリダクションで有名なdbx社のコンプで、基本的にはノイズリダクションと同様に考え方で設計されています。 信号をRMSで監視しVCAを使ったフィードフォワード回路で、現在では主流のコンプ方式です。歪の少ないナチュラルな圧縮を実現しました。また無限大のレシオも可能となりました。 ブレークスルーとなった技術はdbxで新たに開発されたオーディオ品質のVCA回路とフィードフォワードとなります。 アタック、リリースタイムは入力レベルに応じて自動で設定されます。 VCAタイプは色付けが少なくクリアな音でバスコンプとして使われることが多く、高級コンソールに付いていることが多いです。 VCAはIC化されたため、コンパクトに作れ、コストパフォーマンスも優れていると言えます。

- アタック:自動(3~15ms / auto)

- リリースタイム:自動(8~400ms以上)

- レシオ:4~無限:1

1980年代後半~デジタルコンプ~ソフトウェア化

デジタルミキサーが登場すると、簡易的なコンプが内蔵されますが、本格的なコンプに代わりになるようなものではありませんでした。その後音楽制作がデジタル化されていくと、必然的にコンプもソフトウェア化されて行きます。

上記アナログコンプと大きな違いはアナログ信号をデジタル信号に変換し処理するところです。 数値化されたデータを計算によって処理するため、遅延さえ気にしなければ、数値通りの理想的な圧縮が可能になります。 機能的には理屈通りに動くコンプは扱いやすく、混乱を招きませんが、プロ、アマチュア含めて、ビンテージコンプへのこだわりは強いように思います。 シビアなリアルタイム性を求めない場面では、その便利さから徐々にデジタルコンプ(リミッター)が使われるようになり、1990年代の音圧戦争ではミックスにおいて強力な武器となりました。

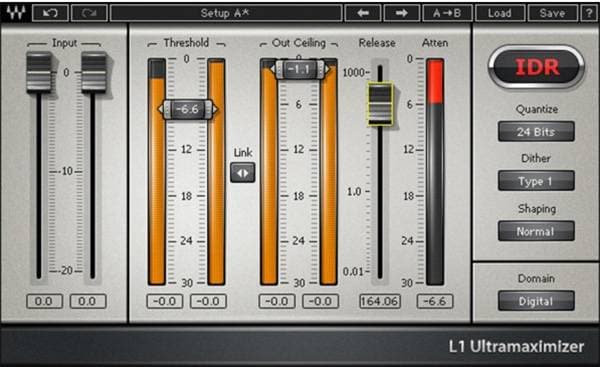

1994~ Waves L1 Ultramaximizer

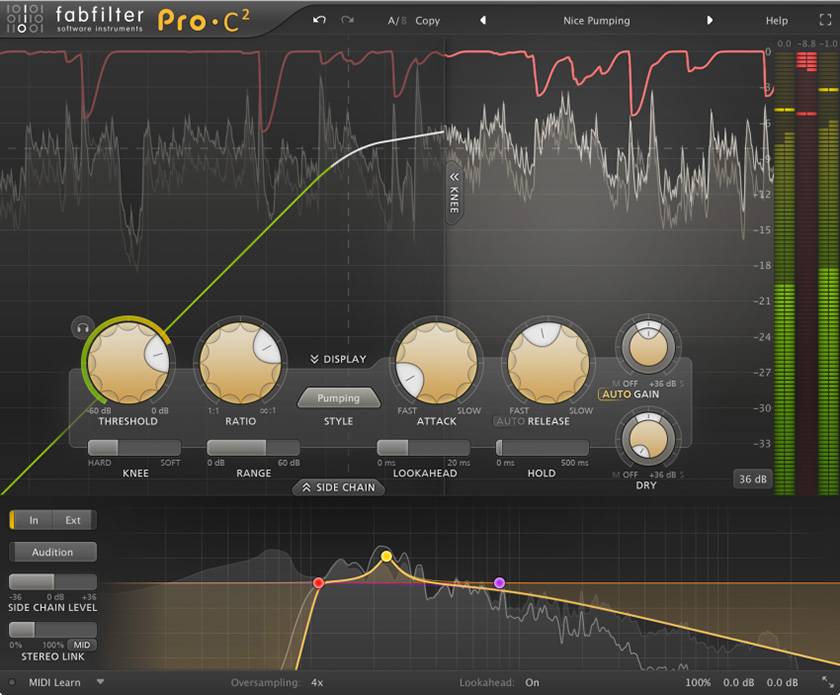

一般的にコンプは扱いが難しいエフェクトと言われていますが、最近では波形が可視化されるようになり、敷居も下がってきたように思います。 ただし主役は音なので、あまり視覚情報に頼りすぎるのもよくないです。 波形は似ていても、耳で聞いたときに大きく違う場合もあり、逆に耳では同じように聞こえても波形を見ると大きく違う場合もあります。音量レベルに関しては人間は鈍感ですが、周波数に関しては敏感です。このようなことを踏まえたうえで、視覚情報をバランスよく使うことが重要になります。

2007~ FabFilter Pro-C(最新版はPro-C2)

アナログコンプ全般について

アナログ機材では、良くも悪くも着色が起きてしまいますが、現在ではアナログらしい着色は好まれる方向にあります。歪や倍音の付加などが行われてしまうわけですが、クリーンすぎるデジタルでは物足りなさを感じてしまうようです。わずかな歪、サチュレーションは接着効果もあるとされ、一体感のある音にするには欠かせないとされています。クリーンなデジタル処理だけでは、この効果は難しいようです。 また、アナログコンプは設定値と結果が一致することは稀で、入力レベルや周波数によっても、かなりばらつきがあり、設定によっては想定外の動きをすることがよくあります。それぞれの癖を把握しないと適切に扱うことができません。そのため、いろいろなことを知りつくしたベテラン向けだと思います。その癖を使いたいから、あえて使うという印象です。

楽器や音楽の世界は他分野と比べても極端なほどに保守的と言えます。数十年前の骨董品のような機材をありがたく即戦力として使う光景は他分野では、ほとんど見かけません。常に過去の音楽を聞きながら新しい創造をするので、音楽文化そのものがフィードバック回路のようになっているように思います。古いものを大事にするだけでなく、実際に使うというところは、他分野も見習ってほしいものですが、逆に新しいものを受け入れにくい側面もあります。昔からの定番が崇められ、広く使われる傾向にありますが、それは良質なものであるからという理由以外に、安心だからという面があります。音の評価は難しく、多くの人が使っているなら間違いないと思えるからでしょう。比較して、どちらが良いかという判断は本当に難しいと思います。確実に言えることは、良いされる基準が、時代や個人の中で常に揺れ動くということです。

次回はコンプの基本的な動作について解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

iZotope特集

iZotope特集

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

WAVES バンドル・アドバイザー

WAVES バンドル・アドバイザー

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ

人気スタジオモニター徹底比較

人気スタジオモニター徹底比較

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド