ヤン・ハマーのギターライクな音をシーケンシャルTAKE5で再現…

鍵盤狂漂流記その160に続くシーケンシャルのアナログシンセサイザーTAKE 5による音作りレポートです。シンセサイザーでミュージシャンの音を真似したい、再現したいと思うのはキーボードを演奏している皆さんならば誰もが考えることです。

現在のデジタル技術を駆使したシンセサイザーの場合は各社シンセサイザーの仕組みやパラメーターが異なることから、なかなか音作りの共通項を見出すのは難しい側面があります。その一方、アナログシンセサイザーの場合は信号の流れを理解している人ならば、シーケンシャルでもモーグでもオーバーハイムでもローランドでもコルグでも大体理解できると思います。

私の場合、モーグ以外のシンセサイザーは使っていましたが、今回の使用したシーケンシャルTAKE 5以外でも概ねこのリポートの内容を理解いただけると考えております。そういう意味ではローランド、コルグなどのアナログシンセでは同じような音を作ることが可能です。ぜひこのリポートを参考にしていただければ幸いです。

今回はジェフ・ベックとの共演で世界に知られたキーボードプレイヤー、ヤン・ハマーの得意技であるピッチベンド・ホイールを使ったギター音に挑戦しています。

SEQUENTIAL(Dave Smith Instruments) ( シーケンシャル ) / Take 5

シンセサイザーの音作りのキモ VCF(ボルテージ・コントロールド・フィルター)

アナログシンセサイザーで音を作る場合、波形を作るオシレーター(VCO)にフィルター(VCF)をかけ、音の立ち上がりと減衰を決めるADSR(エンベロープジェネレイター)を通し、その音をアンプリファイアー(VCA)で出力するという流れです。

そしてオシレーターやフィルター、アンプリファイアーの各ブロックにローフリケンシー・オシレーター(LFO)でビブラートやトレモロなどの変調をかけ、音色に変化を加えます。

波形を作るオシレーターはとても大切な箇所であり、このオシレーターがシンセサイザーの出音の質を決めると言っても過言ではありません。シーケンシャルTAKE 5のオシレーターは名機プロフェット5の直系であるため、とてもいい音がします。プロフェット5の使い手であった坂本龍一さんも、キーボードマガジンのインタビューでシンセサイザーは基本になるオシレーターの音質が重要だと答えています。

前回の続きはVCF(ボルテージ・コントロール・フィルター)の設定からです。

VCFのコントロールノブで一番重要な箇所がカット・オフ(フリケンシー)とレゾナンスです。

フィルターのカット・オフとレゾナンス

カット・オフは周波数の頭の部分をカットする機能。レゾナンス(共振)はカット・オフで削った周波数帯付近を強調する機能です。

この2つのパラメーターでシンセサイザー特有のミョンミョンとした音作りをします。

レゾナンスを上げるとカット・オフした周波数帯周辺が強調されるため、クセのあるシンセサイザー特有の音になります。

ジェフ・ベックのライブ盤、『ライブ・ワイヤー』のギターシミュレート音はギター音の特性からミョンミョンしてはいませんが、ペタペタとした音がしています。このペタペタ音はギターのフレットに指が触り、音が出るプロセスが強調されたミョンミョン音の延長上にあります。シンセ特有のミョンミョン音はアタックタイムが若干遅れ、リリース音がギターよりも長い場合にこのミョンミョンとした音になります。

アタックタイムが0でリリースタイムも0のギター音の場合、カット・オフのパラメーターを半分から少し上げ、レゾナンスも同程度の位置にセットします。このパラメーターのポジションでカット・オフを微調整するとペタペタとした音ができます。音をさらに鋭くしたい場合はカット・オフとレゾナンスの目盛りを少しずつ上げていきます。

このペタペタとした音に長めのディレイ(エコー)をかけると音質が甘くなり、ギターに近い音になります。

音質はカット・オフとレゾナンスのバランスで好みの音を作ります。もうひとつ、ハマーの『ライブ・ワイヤー』の「フリーウェイ・ジャム」の音はノコギリ波ではなく、矩形波がVCOで選択されています。『ワイヤード』ではノコギリ波が使われていますが『ライブ・ワイヤー』では矩形波やパルスウィズモジュレーションを使い矩形波の波の幅を小さめにした波形が使われています。

もう1つ重要なフィルターのグロウル効果

ギター音のベースが出来上がりましたが、もう1つハマーの音を真似るのに必要な要素があります。

ヤン・ハマーはアルバム『ライブ・ワイヤー』でミニモーグの音に1癖を加えています。一般的にビブラートやトレモロを作りだすLF0(ロウ・フリケンシー・オシレーター)をフィルター(VCF)にかけてグロール効果を持たせます。この音はシンセサイザー特有の音です。(ミニモーグにはLFOは無く、3基あるオシレーターの1基をLFOとして使用している)

エマーソン・レイク&パーマーのアルバム『恐怖の頭脳改革』、「悪の経典#9 第1印象」8分37秒辺りで演奏がブレイクした時に流れる音がグロウル効果の効いた音です。

ノコギリ波で揺らすか、サイン波で揺らすか、矩形波で揺らすか、サンプル&ホールド(S&H)で揺らすかなど、波形を設定します。

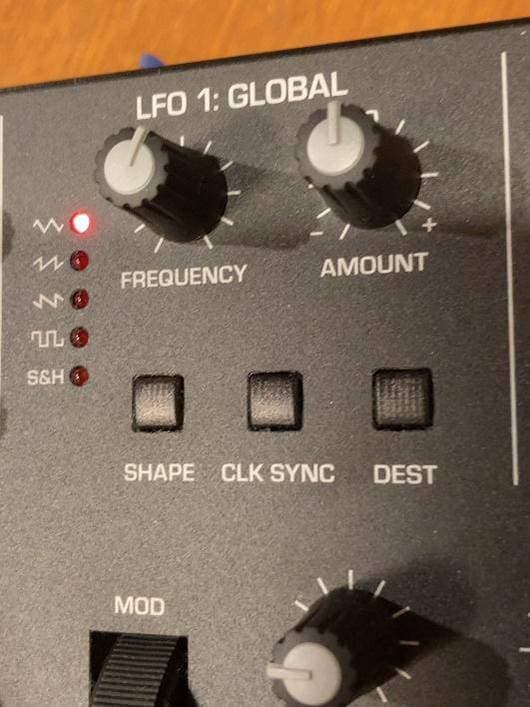

LFO1による波形とスピード、強弱を設定

揺らし方のスピードと強弱はFREQUENCYとAMOUNTでそれぞれ設定します。この時にLFOでVCFにモジュレーション(揺らし)をかけるため、DEST(ディストネーション)をVCFに設定します。

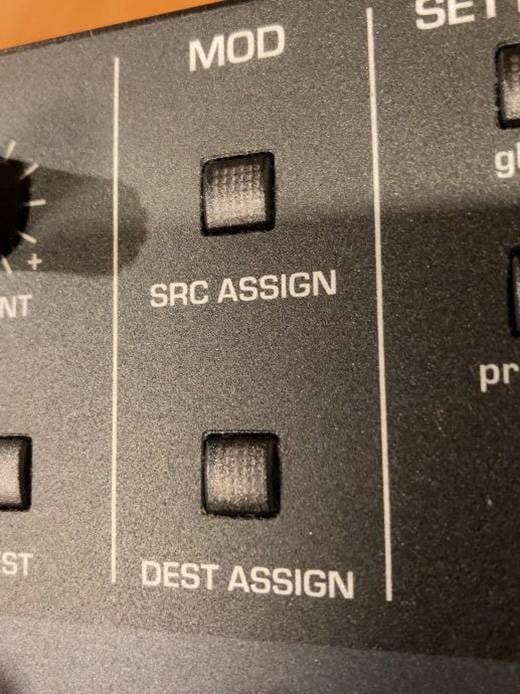

MODはSRC ASSIGNにLFO1、DEST ASSIGNはVCFに設定

TAKE 5では其々のボタンを押しながらLFO1とVCFのコントローラーノブを回せば自動的に設定される

エフェクターの選択

最後にエフェクターの選択です。ヤン・ハマーの音はシンセサイザーの生音に深くエフェクターをかけています。まずはエコーです。エコーは今ではディレイと言われていますが、当時はエコーという名称でした。ローランドのスペースエコーRE-201が使われていますが、RE-201の存在に前後してBBDと言われる電子素子を使ったエコーが使われた時代がありました。この時代の音に合うのはBBDによるエコーと判断し、TAKE 5のBBDエコーを使用することにしました。

インジケーターの窓右下にBBDの文字があり、BBDエコーが選択されている

この他、ヤン・ハマーはプラスしてミニモーグにフランジャーもかけています。フランジャーもTAKE 5のパラメーターとしてあるのでフランジャーを選択し、2系統あるエフェクターでリバーブ深めにかけるという方法もありましたが『ライブ・ワイヤー』の長めのエコー音に重きを置いたのでフランジャーは単独のエフェクターとしてかけることにしました。TAKE 5では残念ながらBBDエコーとフランジャーを同時に使えなかったためです。

もう1つ言い忘れたことがありました。ギターの音に似せるためにはギターのチョーキングをシミュレートするためにシンセサイザーのピッチ・ベンドを使う必要があります。このピッチ・ベンドの上げ下げのタイミングを練習することも必要です。またジェフ・ベックのギターのフレーズを覚えることも重要な要素になります(鍵盤狂漂流記その160を参照)。

ヤン・ハマーのギターをシミュレートした音に近づくのは比較的難しくないので、ぜひトライと試行錯誤をしてみてください。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲

- アーティスト:ヤン・ハマー、ジェフ・ベック

- アルバム:『ワイヤード』『ライブ・ワイヤー』

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

停電時にパソコン、作曲データを守る!!

停電時にパソコン、作曲データを守る!!

みんなでつくる 新・音楽用語事典

みんなでつくる 新・音楽用語事典

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド