■ シーケンシャルTAKE5が理想的シンセサイザーという意味をこれから…

私は昨年12月、シーケンシャルのTAKE5というアナログシンセサイザーをサウンドハウスさんから購入しました。購入理由は様々ありますが、このシンセサイザー、私が購入したシンセサイザーの中でベストであると断言できる程の素晴らしい楽器でした。

シンセサイザーをこれから始めようとする方に向けて、シーケンシャルTAKE5の「何が優れているのか」など、個人的視点ではありますが、記すことにします。

私はアマチュアのシンセサイザー愛好家であり、演奏家です。参考になれば幸いです。

シーケンシャル TAKE5

■ 鍵盤狂のシンセサイザー購入リスト

私の鍵盤楽器購入歴を簡単に記します。このリストを見ると私のシンセサイザーの嗜好が見えてくると思います。お気に入りには太文字表記をします(シンセサイザーのみ)。

- ローランド

- SH-5、JUPITER-6、D-50、S-550、RD-600

- コルグ

- ポリフォニックアンサンブルオーケストラPE-2000、POLY-6、WAVESTATION、SV-1

- オーバーハイム

- Xpander(エクスパンダー)、MATRIX-6

- ヤマハ

- DX-7、CX-5、DX-7Ⅱ、MODX6

- エンソニック

- ESQ-1、SQ-R(音源ラック)

- アレシス

- QUADRASYNTH

- ハモンド

- NewX-5、XB-1

- ノード

- Electro-4

- ウォルドルフ

- BLOFELD KEYBOARD

- イミュー

- ビンテージキーズ(音源ラック)

- カシオ

- SK-1

- フェンダー

- Rhodesスーツケース88key

- カーツエル

- K2000

■ 音質は?

シンセサイザーで私の音の評価基準は「太い音で、存在感がある」事が一番最初に挙げられます。これまで購入したシンセサイザーのベストはオーバーハイムの「Xpander(エクスパンダー)」であることからもお分かりいただけると思います。

■ アナログかデジタルか?

この評価基準では間違いなく、アナログシンセサイザー系に軍配があがります。

デジタルシンセサイザーは音が尖りすぎで暖かみやふくよかさに欠け、耳に痛く感じるからです。また、サンプラー系のシンセサイザーも何点か購入しましたが、音が薄っぺらな印象で好きにはなりませんでした。また、アナログに比べるとバンドで音を出した時、音が他の楽器に埋もれてしまい、音の通りが悪かったことが挙げられます。FM音源のエレピ系は今でも好きな音です。アナログではありませんが…。

■ 金額面は?

金額面でいえば20万円台が中心でした。ハモンドオルガン63万円や、ローランドのジュピター6は49万円、オーバーハイムのエクスパンダー64万8000円など、例外もありますが、基準としては20万円台が理想価格です。理由はアマチュアでもなんとか手が届き、それなりの音がするからです。

■ 重さは?

最初に購入したモノシンセ、ローランドSH-5は24kgありました。ジュピター6も結構な重さでした。上記は20代での購入の為、重くてもなんとかなりました。

しかし、仕事で10kg以上のTVカメラを回していた私は慢性的腰痛になってしまいました。現在では10kg以上の楽器を運ぶと、翌日は歩行が大変になり、10kg以上の重い機材は買わなくなりました。理想的には10kg未満が現在の基準です。

シンセサイザー発売当初は技術的問題などからポータブルではなく、大きなモジュラータイプ(音源)にケーブルでつながった鍵盤が別々に存在していました。

■ 先ずはアナログシンセサイザーの歴史から

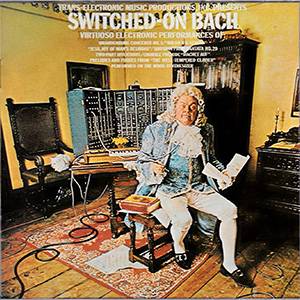

シンセサイザーの「音」と「音楽」を我々が認識したのは1968年、ウォルター・カルロス(後に性転換をしてウェンディ・カルロスに)による「スウィッチト・オン・バッハ 」がリリースされた辺りに端を発します。このアルバムは大ヒットし、100万枚程が売れたそうです。54年も前の話です。

レコードジャケットでバッハに扮したウォルター・カルロスの後ろにあるのが、モーグ社、モジュラータイプのモノフォニックシンセサイザー(ジャケット参照)です。

バロック音楽の父であるバッハと後ろに鎮座した最先端楽器との2ショットには、ある種のエスプリを感じます。

「何の音も作り出せる、出せない音など無い!」というふれこみで話題をまいたシンセサイザー(合成機)。先進的なミュージシャン達はこのコピーに胸を熱くしたに違いありません。

どんな音でも出せる…実際、そんなことはありませんでした。おまけに当時のシンセは単音しかだせませんでした。

スイッチト・オン・バッハ/ウォルター・カルロス(1968年)

■ 私が最初に聞いたシンセサイザーの音

中学生だった私がシンセサイザー(合成機)の音を初めて聞いたのはスタンリー・キューブリック監督、1971年の傑作映画「時計仕掛けのオレンジ」でした。

サウンドトラックは「スイッチト・オン・バッハ」のウォルター・カルロスによるもの。こちらもベートーベンやロッシーニをモチーフにしたシンセサイザーミュージックです。劇伴で流れるベートーベンの第九や行進曲からは映画の内容と相まって、どこか滑稽な印象を受けました。その他に高速で演奏されるロッシーニのウイリアムテル序曲もアナログシンセサイザーの特徴を生かした音が使われていました。

アナログシンセサイザーが単音しか出せなかった時代です。多くの音楽家は和音が出るシンセサイザーを望んでいました。

しかし、ここに「技術という壁」が存在していました。当時の技術で和音が出るシンセサイザーを作れば、ビル1個分の大きさが必要になると云われていたのです。

時計仕掛けのオレンジ サウンドトラック/ウォルター・カルロス

■ 技術の壁をのりこえて…モノフォニック(単音)からポリフォニック(和音)へ!

単音から和音が弾けるシンセサイザーの出現には7年ほどの時間が必要でした。

1978年、アメリカでの大規模楽器展示会、「NAMMショー」。

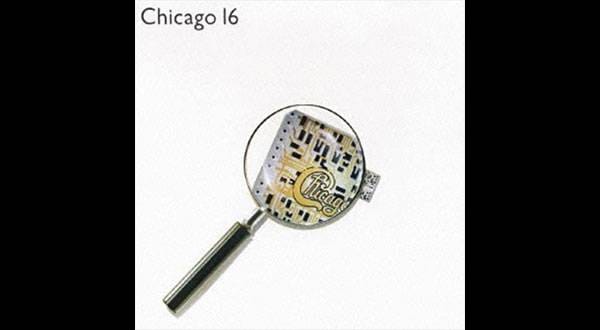

シーケンシャル・サーキットから発売されたプロフィット5、このシンセサイザーが時代を変えました。製作者はシンセ界のレジェンド、デイブ・スミスです。シーケンシャルのシンセサイザーの系譜はこのプロフィット5に始まり、最新のTAKE5にも受け継がれます。

プロフィット5は音楽家が熱望した単音楽器から和音が弾けるポリフォニックシンセサイザーに変化を遂げました。しかし、価格は170万円と高価でした。

実際には1年程前にローランドやコルグからもポリフォニックシンセサイザーはリリースされていましたが、ローランドの発音数は4音だったり、コルからのポリシンセは大きすぎて持ち運びが難しかったりと、難点を抱えていました。

プロフィット5は様々な点で難点を克服し、ポリフォニックシンセサイザーとして音楽家のファーストチョイスになっていきます。

シーケンシャル・サーキット プロフィット5

■ 作った音が保存可能に!

また、プロフィット5はこれまで記憶できなかった音色が40音色メモリー可能になったのです。ミニモーグなど、モノフォニック(単音)シンセサイザーは作った音色を記憶することができませんでした。ミュージシャンは演奏しながらパネル上のツマミを回し、音色を変えていたのです。

プロフィット5の出現により、ボタン1つで自分が作った音を呼び出せるようになり、ライブなどでミュージシャンの負担が減りました。

■ プロフィット5は全てにおいて理想的なポリシンセだった!

シンセサイザーの歴史を塗りかえたといっても過言ではないシンセサイザーがプロフィット5でした。

当時、様々な意味でプロフェット5というシンセサイザーは1つの理想的な楽器であり、プロフィット5の出現で、楽器メーカーはこのシンセサイザーをリファレンスとして捉え、楽器製作をはじめたように思います。

しかし、価格的問題や重さの問題などはまだクリアーされてはいません。1978年、今から40年以上も前のことです。私の考えるアナログシンセサイザーの理想に近付くのにはまだまだ多くの時間が必要でした。40年の時を経て上記の課題がTAKE5につながります。

その変遷はパートⅡをお読みいただければ幸いです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

YAMAHA YC61 特集

YAMAHA YC61 特集

LP パーカッション

LP パーカッション

超オススメのフレーズ道場 キーボード

超オススメのフレーズ道場 キーボード

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

パーカッション編

パーカッション編

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド