■ 出口は見えず。ポリフォニックアナログシンセサイザーの迷宮

前回に続き、ポリフォニックアナログ系シンセサイザーレビュー・パートⅢ最終回です。

私のアナログポリフォニックシンセサイザーの迷宮は前回パートⅡで一応の答えは出ました。音的には圧倒的にオーバーハイムでした。

これで決着がついたかと思いきや、Xpanderには鍵盤が付いていないというネックがありました。私はまだ見ぬ鍵盤付きアナロクポリシンセの漂流を続けることになります。

■ アナログシンセサイザーからサンプリング、アナログモデリングへ

アナログポリフォニックシンセサイザーはその後、オシレーターにサンプリング音源を搭載したデジタル系のシンセサイザーに移行します。

私はサンプリング音源を有したシンセサイザーも数台購入しました。

エンソニックESQ-1やSQ-R(音源)、クオドラシンセ、ビンテージキーズ(音源)などです。

デジタル系はサンプリング音源なのでそっくりな音は出るのですが、音自体が平べったく、バンドで使うと周囲の音にうもれてしまう傾向がありました。音が前に出てこないのです。それに加え、無機的でペラペラしているというのが当時のサンプリング系シンセサイザーの「音」でした。現在ではずっと改良されていますが…。

当時、多くの方が同様な感想を持ったのだと思います。私の行き着いた答えはやはり「アナロクポリフォニックシンセ」でした。

しかしアナログポリシンセは重く、費用も高価です。チューニングなども不安定。それを払拭すべく誕生したのが「アナログモデリング」という技術でした。アナログモデリングではアナログシンセサイザーの回路をデジタルの技術でシミュレーションし、アナログと同等の音を出すことが可能になりました。

■ アナログモデリングの代表的ブランドはノード

代表的なブランドとなったのがノードでした。ノードリードアナログモデリングシンセサイザーは、あの上原ひろみさんやブレッカーブラザースバンドのキーボーディスト、ジョージ・ウィッティが使うなど、世界中で大ブレイクしたシンセサイザーです。アナログの不安定なチューニングもデジタルプロセスであれば問題は無く、重量は従来のシンセサイザーの半分程度という使い勝手の良さ。そして何より音の良さが評価されました。

私もこのノードリードが欲しかったのですが、価格が高価だった為、異なるアナログモデリングシンセを購入しました。

■ 想定外に音が良かったウォルドルフ・ブロフェルド・キーボード

私が購入したのはウォルドルフ社のブロフェルド・キーボードでした。このブロフェルドはノードリードに比べ価格は半分程度。重さはノードリードよりも重い8キロ程でした。それでもアナログポリシンセに比べれば随分と軽量です。

音質はデジタル系からアナログまでの音を広く網羅しており、とても使い易い音のいいシンセサイザーでした。

しかし、どこか純粋のアナログに比べるとふくよかさが無い印象がありました。

やはり私の欲しかったのはアナログプロセスによる純正のアナログシンセサイザーでした。

このブロフェルド キーボードも音の厚みに若干気になる点がありました。アナログモデリングシンセはアナログポリシンセに比べると音の揺らぎ的な部分が希薄なのです。

アナログ的なイイ音はするのですが、どこか直線的で物足りないのです。オーバーハイムのあの厚みのある滲むようなブラス音やパッド音はモデリングでは出すことができませんでした。

私はこのブレフェルドも売却し、シーケンシャルTAKE5の購入に至るのです。

⇒ SEQUENTIAL(Dave Smith Instruments) / シンセサイザー 一覧

TAKE5の音は個人的に文句無しでした。音の厚み、滲み具合、流石、名機プロフィット5の流れを汲むポリシンセだけのことはあります。TAKE5のリポートは鍵盤狂漂流記その75に掲載されています。私の望んでいた理想的なアナログポリフォニックシンセでした。欲を言えば発音数が5音でなく、8音あれば更に最高なのにと思います。

■ PROLOGE8ボイスは…

TAKE5というシンセサイザーは音、重さなど私の理想的なシンセサイザー像に近く、ハイスペックを有したポリシンセでした。

その後、サウンドハウスさんからセール価格でPROLOGUE 8ボイスが売られていました。5音ポリではなく、8音ポリ…思わずポチっとボタンを押してしました(笑)。

PROLOGUEはコルグが熱心にアナログシンセを開発する中で頂点に立つシンセサイザーだと考えています。

KORG ( コルグ ) / PROLOGUE-8 アナログシンセサイザー

音的にはTAKE5とはまた異なる音色ではあるものの、私が最初に購入したポリシンセPolysixとは段違いの音の良さです。TAKE5より、若干音の線は細いもののある種の粘りがあり、厚みもあります。そしてTAKE5は5ボイスですがPROLOGUEは8ボイスです。この辺りのアドバンテージは大きいと思います。両手で弾いても音が切れてしまうことはありません。エフェクトも内蔵され、重量は7.5㎏。重くはありません。

アナログポリフォニックシンセサイザー、プロフィット5がこの世に出て45年程が経過しました。もし、1978年にこの PROLOGUE8ボイスと同等クラスのシンセサイザーが存在していたなら、価格は200万円を超えていたかもしれません。それが今では15万円程。技術の進歩に驚かずにはいられません。

PROLOGUE8ボイス…多分、このスペックでこの音でこれ以上のアナログポリフォニクのシンセサイザーが世に出ることは無いと思います。金額的にも重量的にもスペック的にも日本メーカーがたどり着いたある種の究極的アナログポリシンセだと思います。

■ アナログポリシンセの行き着いた果て…

単音しか発音せずに「すべての音が出るという夢の楽器」シンセサイザーがたどり着いたある種の「究極」を私は見た想いがします。

現在、アナログポリフォニックシンセサイザーを作っているメーカーは多くありません。半導体供給の問題やコストなど、様々な問題があるのだと思います。しかし、ミュージシャンが求める「アナログシンセの音」は無くなるならないと思います。

私にとって理想的なシンセサイザーとなった PROLOGUE8ボイス。このシンセサイザーは1970年代より続くアナログポリシンセの系譜の中で1つのマイルストーンになると私は考えています。

私はようやく、この楽器の出現でアナログポリフォニックシンセサイザーの迷宮から脱出することができたのです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

超オススメのフレーズ道場 キーボード

超オススメのフレーズ道場 キーボード

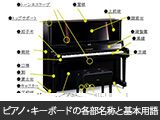

ピアノ・キーボードの各部名称

ピアノ・キーボードの各部名称

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座