時代はAIです。

このブログを書こうとWordを立ち上げたら、親切なことにCopilotで下書きするように促されました。人の親切は素直に受けるべきですが、AIの親切はどうでしょう。

AIが進化する話を始めると決まってターミネーター的な飛躍話で盛り上がる人が多いですが、Copilotはまだそこまでの危険な存在ではないようです。その親切を素直に受けてみることにします。

私がCopilotに入力したコマンドは

「廉価なバイオリンでよい音を出すために必要な調整を箇条書きで示してください」

それに対してのCopilot返答は次の様でした。

こんにちは!バイオリンの調整についてお手伝いしますね。廉価なバイオリンでも良い音を出すためには、以下のような調整が必要です。

- チューニング: 正確な音程で演奏するために、ペグやアジャスターを使って弦の張り具合を調整します。電子チューナーを使うと便利です。

- 弓の使い方: 弓を駒に近い位置で滑らかに動かし、圧力と速度のバランスを取ることで、艶やかな音が生まれます。

- 駒と魂柱の調整: 駒の高さや厚み、魂柱の位置を適切に調整することで、音の響きや音量が向上します。

- 松脂の使用: 弓の滑りを良くするために、適度な量の松脂を塗ります。ただし、過度な使用は音を鈍らせる可能性があるため注意が必要です。

- 楽器のメンテナンス: 定期的に専門家に調整を依頼し、楽器本来の音を維持します。

- 演奏姿勢: 無駄な力を入れず、自然な姿勢で演奏することで、音の響きを最大限に活かします。

これらのポイントを意識することで、廉価なバイオリンでも良い音を引き出すことができます。何か他に質問があれば、どうぞお知らせください!(^-^)

親切、というかフレンドリーでよく学習されていると感じます。「!」+顔文字で、人見知りしないタイプの新入社員の女子のようでかわいらしい印象すら持ちます。

内容は曖昧でもあり、間違いも含んではいますが、こうもすらすらとテンポよくたったの数秒で返事が来て、文法もさほどの問題が無く、活字で表記されれば殆どの方はこれを鵜吞みにして、知識として獲得し、友人知人部下子供に伝搬していくかもしれません。間違い情報が堂々と流布していくその源流を見る思いです。

楽器の調整にまつわる内容も

- 演奏者が日常的に行うもの

- 技術的作業を行う、いわば専門的な内容

が混在していますし、現実問題このAI回答が役に立つものかどうかははなはだ疑問です。

じゃあ最初に取りあえず何をすればいい?そう思いますね。

Copilotに聞いてみましょうか

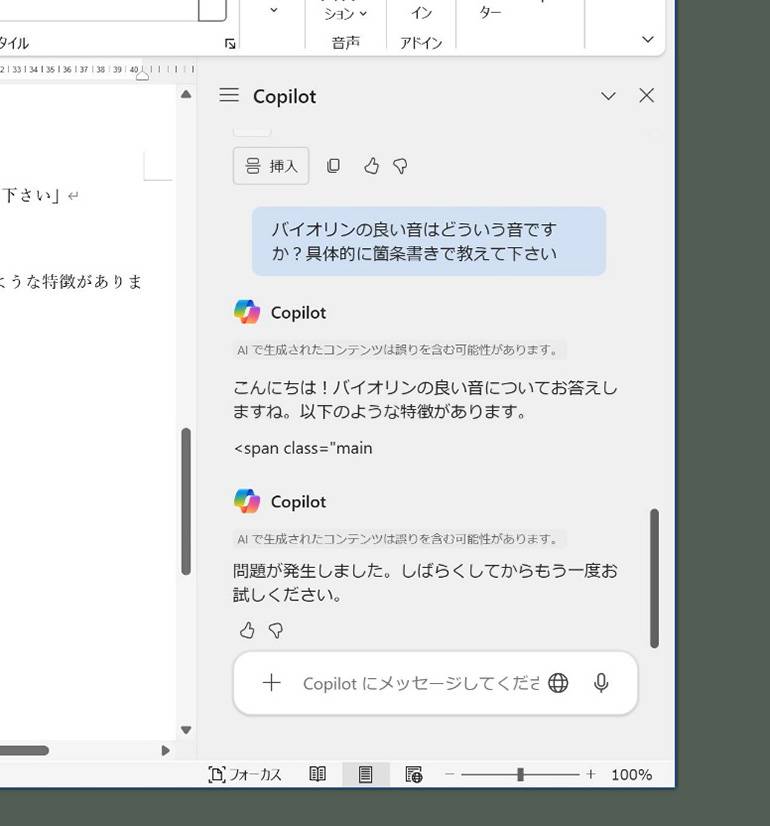

「バイオリンの良い音はどういう音ですか?具体的に箇条書きで教えてください」

これまたケンカを売るような意地悪な聞き方ですが、AI相手ということでいささか増長しています。

こんにちは!バイオリンの良い音についてお答えしますね。以下のような特徴があります。

<span class="main

Copilot said:

AI で生成されたコンテンツは誤りを含む可能性があります。

問題が発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください。

AIはこれが限界だったようです。

いや。私の聞き方の不遜さにCopilotが腹を立てたのかもしれませんね。

良い音、についての定義はできないけどそれを獲得するための方法について箇条書きで案内するというコマンドに対しては、それを行うだけのデータを探し当てて、回答文を構成することができた、という結果でした。

音色というのは個人差が大きく良し悪しを決めることができないものです。それでも楽器の演奏をする人たちはこれから先も「いい音だ」と感じる心地よい瞬間を求めてやみません。それではAIに代わって私が少し考えてみることにします。

楽器のメンテナンス

Copilotが示した項目のうち

- 駒と魂柱の調整: 駒の高さや厚み、魂柱の位置を適切に調整することで、音の響きや音量が向上します。

はメンテナンスの項目のうちの一部です。

私が考える音の改善につながる楽器のメンテナンス部位は以下の通りです。

※ここで読者の方にお願いしたいのは、大前提としてどのメーカーの、何というブランドの弦を使うか、は決めていただく必要があるということです。

- ペグのフィッティング 糸穴の位置

- 楽器への弦の巻き付け方

- 上ナットの形状

- 上ナットの糸道の状態

- 指板の状態

- 駒の高さ 形状 フィッティング

- 魂柱の成型具合、長さ、フィッティング、立ち位置

- テールピース

- テールナイロンの長さ

- エンドピン、あご当てフィッティング

これらの項目は音に影響がある部位です。つまりいじれば音は変わる、ということで結果を奏者が気に入るかどうかは結果を判定していただくだけのことです。

ここに挙げた項目のほかにも「弓」の問題は非常に比重が大きいのですが、それだけでもブログ複数回分でも終わらない内容になりますからそれはまたの機会にします。

今回は長い前置きの文章となりました。次回から項目を何回かに分けて解説をしていきたいと思います。

一言でまとめるとすれば大事なのは「楽器のバランス」。

各部位が正しくセッティングされて弦自体の弾くエネルギーを極力引き出せる状態になっていれば、ロスの無い豊かな響きになる、ということです。

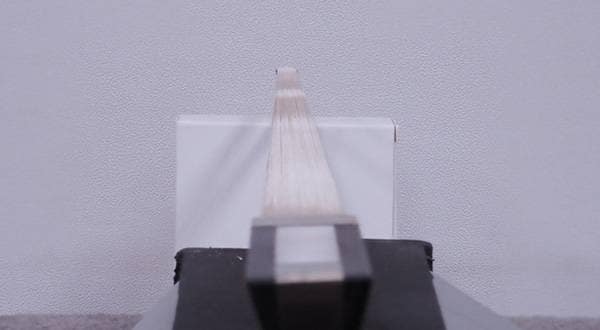

今回のブログで使う楽器は PLAYTECH PVN244 です。

PLAYTECH ( プレイテック ) / PVN244 バイオリン 4/4

これは海外工場からサウンドハウスに届いた状態の楽器です。検品前の状態

駒も立っていません

一般的な他社の通販バイオリンはこの状態で届くものが多いようです。

いろんなレビュー動画では実際にこの状態から、動画の演者の方が組み立てて音を出すところまで、という映像がYouTubeなどで見られます。

実際の楽器の調整というのは意外に地味な作業の連続です。テレビなどで見るドキュメンタリーのように、静寂の中、こだわりの職人の手にしたノミやカンナから木くずが軽やかな音とともに飛び出て、口をへの字に曲げ仕上がりを確認する。

そういうカッコいい画をこのブログでもお見せできればいいのかもしれませんが、意外にもやっつけな仕事を晒してしまうことになるかもしれません。

このブログでご説明していく内容は、極力演出は排除して実際の作業を支障のない範囲でご覧いただきます。(でもあまりみっともないところも見せたくはない)

ご興味のある方はお付き合いください。

バイオリンスタートガイド

バイオリンスタートガイド

バイオリンの構え方

バイオリンの構え方

バイオリンの手入れ

バイオリンの手入れ

バイオリンの弦交換

バイオリンの弦交換

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの基本的な取り扱い

バイオリンの基本的な取り扱い