前回までのブログはこちら↓

大変長らくお待たせしました。

いよいよプロ仕様バッファー最終章 前半になる。

自作品のクセに市販品よりもケタ違いに音が良いというけしからんアイテムだが、どうか末永く愛用して欲しい。

何より現在売っていないし、なけりゃ作るしかないのだから。

汗水流して頑張って作った人だけがこの極上サウンドを手に入れられるのだ。

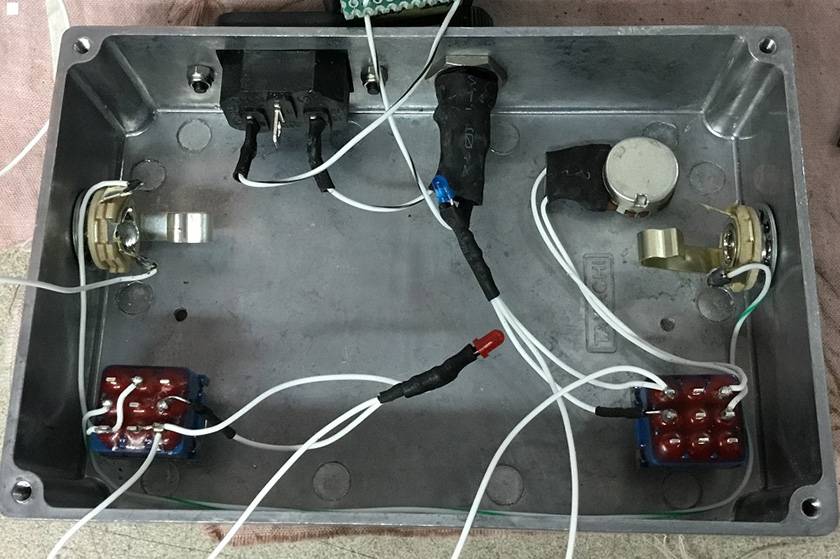

それでは画像で内部の配線などを見ていこう。

今回は筐体の大きさの都合上、電源スイッチが無く、基板もキツキツだが許していただきたい。

基板を装着する前のジャック、スイッチなどの取り付けた状態。

今回のDIYは筐体の中にAC100Vが配線されているため、大事をとってできるだけショート事故が無いようハンダ個所や、むき出し部分を熱収縮チューブでガードしてある。

画像内の熱収縮チューブを使用してある部分はすべて中にパーツが入っているか、ハンダを使用した部分だ。

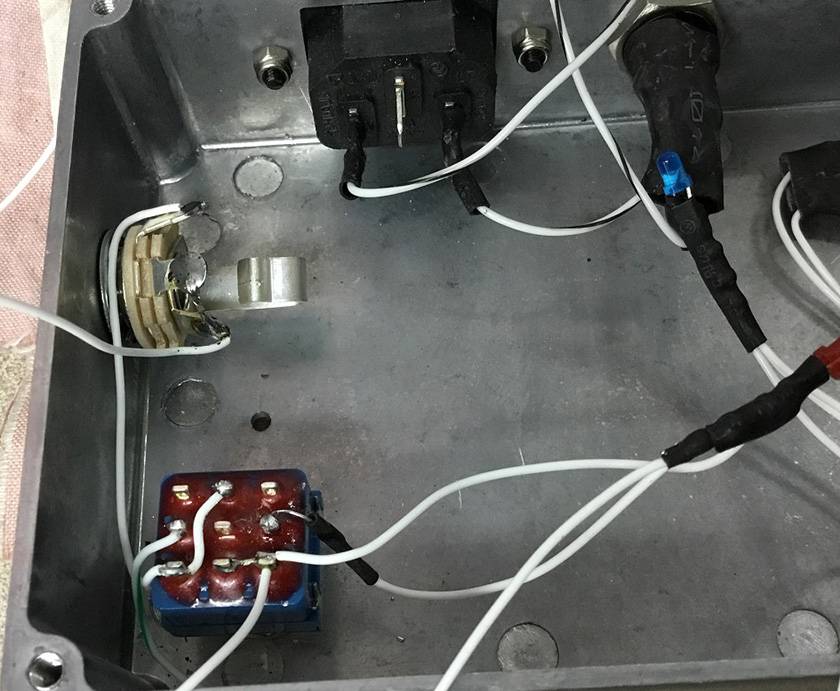

電源基板とメイン回路基板を接続する前のスイッチ周りが分かる画像も掲載しておく。

お気づきだろうか?

これはインプットジャックだが、ハンダする端子が3つある。

じつは未入力時に開放ノイズを避けるためにスイッチジャックを使用した。

SWITCHCRAFT ( スイッチクラフト ) / 12A

モノラルクローズドサーキットなのでプラグを入れていない時はHOTとアースが導通してショート状態になるので余計なノイズが出ない。

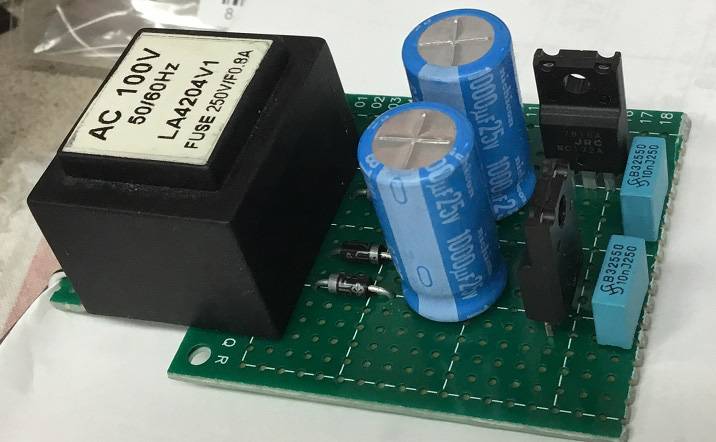

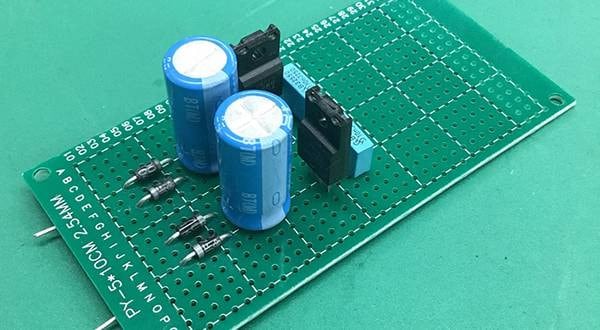

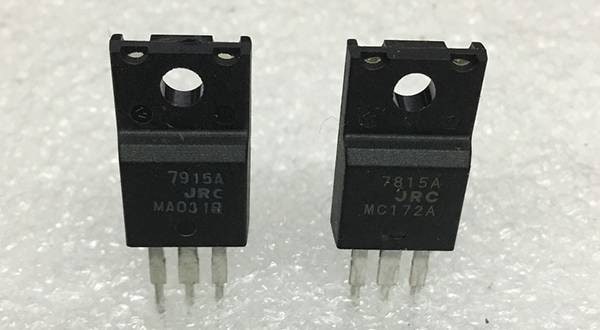

そして電源基板だ。

この時点で電源の出力電圧を一度チェックしておく。

実測(無負荷)で15.2V、-14.86Vだったが、15.2V側からLED用の電源も引っ張るので実際はもう少し電圧は下がるだろう。

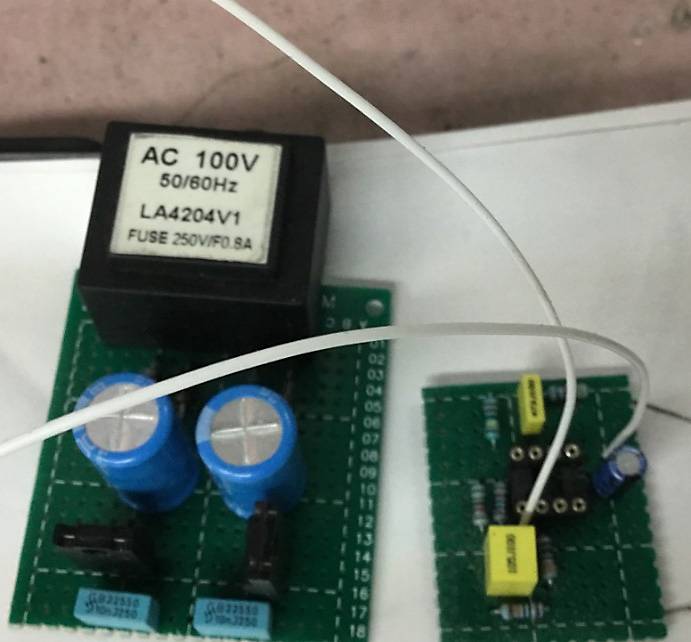

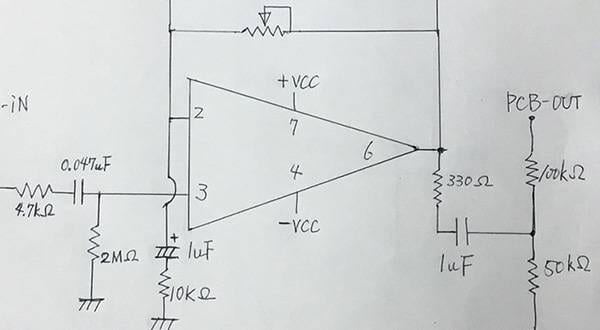

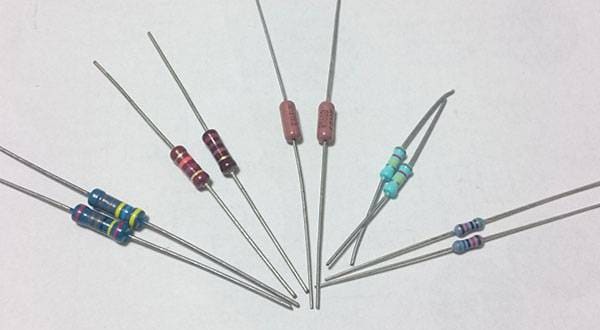

今回、最終章の前半としたのは、指定の部品を使用した回路と、一般的な汎用部品を使用した回路との比較検証をしたくなったためだ。

これが汎用部品だとスペースファクターが良いので30mm×40mmの基板に回路が収まってしまうのだが、指定のパーツだと筐体自体に収まるのかすらちょっと怪しい。

とりあえず、今回は汎用部品での回路でノイズや使い勝手、音質、改良すべき部分が有るかなどを検証する。

電源部と回路の比較画像。

とりあえずこの基板を筐体に組み込んで視聴してみた。

ここで思いもかけない不具合が見つかった。

出力ラインの分圧抵抗が適切な値でないため、接続する機器の受けがライン用だとONにした際に音量が落ちる!

ちなみに普通のギターアンプやベースアンプだと音量低下は起きない。

ここは次回に修正した値を公表する。

さらに、OP-AMPをTL-071と決めてかかったのはマズかった。

私の好きな音ではなかった。

というワケで、次回のブログ(最終章 後半)で決定版の完成品を披露して終わりにする予定。

実際、好きな音じゃないと言いながら、ブーストした芯のぶっといどすこいサウンドにちょっとハマりつつある。これはコレで良いのかな?

(最終章 後半)をお楽しみに。

DIY ギターメンテナンス

DIY ギターメンテナンス

配線カスタマイズ 第1回

配線カスタマイズ 第1回

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類