またまたお詫び。

前回、第2弾はパワーサプライと書いてしまったが、色々問題があってまだ発表できません。

そこで急遽差し替え大増ページにてバッファー編になりました。

楽しみに待っていた読者にお詫びいたします。

大変好評かつツッコミ所の多かった(笑)第1弾「DI編」はいかがだったろうか。

いまどき誰もわざわざ作らないだろうという思惑に反して、大変熱心な読者が多数いることが判明し、うれしい限り。今後とも宜しくお願いします。

さて、DIY道第2弾はこれまたいにしえの回路を流用した増幅できるバッファーを作りたいと思う。

参考回路はPMP E945だ。

今でも熱烈な愛用者も多く、一度手にするとめったに手放すことはないため市場にも弾数が非常に少ない。大変素晴らしい音質なのだが、どういう訳か自作したという話を聞いたことがほとんど無い。

理由がある、それはAC100Vの電源を使用するため手を出しづらいのが原因だった。

しかし、多くのプロミュージシャンが必ずといっていいほど保有していて、まだ現役で使用し続けている事実を考えれば一台は製作して手元に置いておきたい。

このバッファーの特徴として一番は音質と突進力、そして広大なダイナミックレンジが挙げられる。

100kgオーバーの相撲取りが5人掛りで押しくらまんじゅうしているような感じ、といえばわかりやすいかも知れない。

そしてちょっとやそっとの入力信号じゃびくともしないダイナミックレンジの広さ。

一度使用するともう二度と外せなくなる中毒性の高い音だ。

今回はこのE945の心臓部分をいただき、ループなど余計な機能を全部削除して純粋にバッファーを味わってもらいたい。

本来バッファーにはゲインなどついていないが、原音の音量と比較するためトゥルーバイパス回路でON-OFFできるようにする。

では今回のゲイン付きバッファーの必要な部品を選定しよう。

今回の部品で一番厄介なのは電源だ。

AC100V(家庭のコンセント)電源を使用するためすこぶる危険だが、慌てず騒がず、確実に一つずつ組み立て、よく確認しながら配線すれば怖がることはない。

何故AC100Vが必要なのかというと、しっかり地に足のついた+15Vと-15Vの正負両電源が必要だからだ。

まずはこれを入手してもらいたい。

電源トランス 0-30V100mAまたは0-15V,0-15V100mA

(±15Vを作るのだからロスを考えて0-18V、0-18Vのトランスでも可)

菅野トランス(S.E.L)SL-15130を超おススメするが、残念な事に現在廃業してしまった。

どうしても入手できない場合はTOYODENでも東栄トランスでもノグチトランスでも橋本トランスでもスワロー電機でも大阪高波でも何でもいいが、音質と性能のバランスが高次元で釣り合っているトランスを探してほしい。

表記通りの電流値を流して表記通りの電圧を維持できるトランスはまれである。

必死に探せば奇跡的に見つかるかも知れない。

電流値がプラス側もマイナス側もそれぞれ50mA~100mAあれば充分である。それ以上大きくてもトランスがデカく重くなるだけなので。

ショットキーダイオード

日本インター 40V3A 31DQ04 ×4本

ウルトラファーストリカバリーダイオードも考えたが、やはり瞬間的な音に対する反応は早いに越した事はない。

真空管回路ではないので遠慮なくショットキーダイオードを使う。

但し、日本インターの31DQ04か31DQ06のみ。

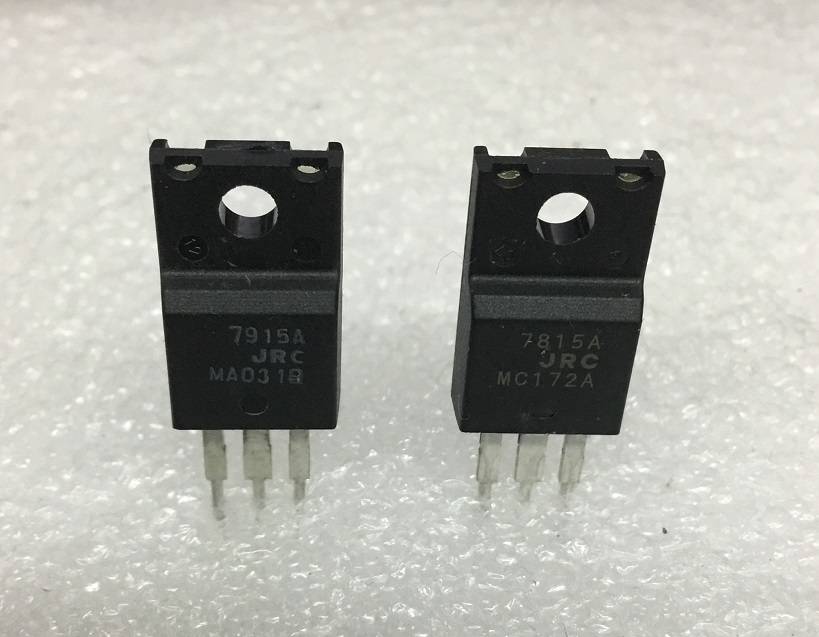

3端子レギュレーター

JRC7815、JRC7915 各1個ずつ。

JRCを指定したのには訳がある。

もちろん絶大な信頼感もあるが、JRCのレギュレーターは他のメーカーの1.5倍の電流を流せるからだ。

通常の3端子レギュレーターは1Aまでしか使用できないが、JRCだけは同じ大きさ、同じ規格で1.5Aまで保障している。

熱を持ちやすいパーツなだけにこの1.5Aは大きい。これなら今回の使用容量だと放熱板は必要ない。

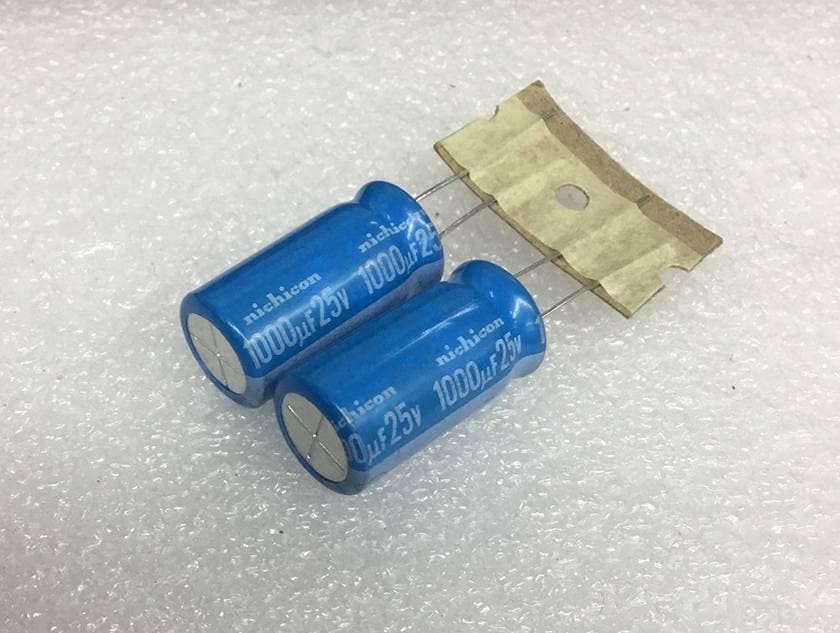

電解コンデンサー

容量は1000uF/25V ×2個

10uF/25V ×2個

1uF/25V ×1個

ニッケミ、ニチコン、Rubycon、パンソニック、ELNA、TOWA、SHOEIなど、できるだけ新鮮な国産の物を選ぶこと。

積層フィルムコンデンサー

3端子レギュレーターの発振止めに使用する。

0.01uF/50V以上 ×2個

そしてACインレットとヒューズホルダーが1個ずつ。

ヒューズは250V300mAミゼットスローブロー(タイムラグ)を1個。

以上が電源部分に必要な部品だ。

さらに今回は出し惜しみなしに回路に必要な部品もすべて書き出しておくので一気に揃えよう。

入力部分に使用するコンデンサー

0.047uF ERO MKT-1813 ×1個

画像のMKT-1813は4.7uFだが、今回必要な値は0.047uF。またMKT-1813であれば黄色でも可。

出力部分に使用するコンデンサー

1uF U-CONフィルムコンデンサー ×1個

EROは最近結構入手しやすくなったが、U-CONの入手に手間取ると思われる。

しかしシンプルな回路なのでここで手を抜くと出音に歴然の差が出る。

どうしても入手が無理ならば入力にはVintageなオイルやペーパーコンデンサー、出力には明快な開放感あふれる音質のフィルムコンデンサーが良い。

次に心臓部分に当たるシングルOP-AMP。

直接楽器を入力する事を考えると、やはり入力インピーダンスは高くとらねばならない。

どうしてもFET入力を選択するしかないが、回路は1つのみなのでここは潔くTL-071で行く。が、念のため後々差し替えが容易なように8PINのICソケットを使用する。

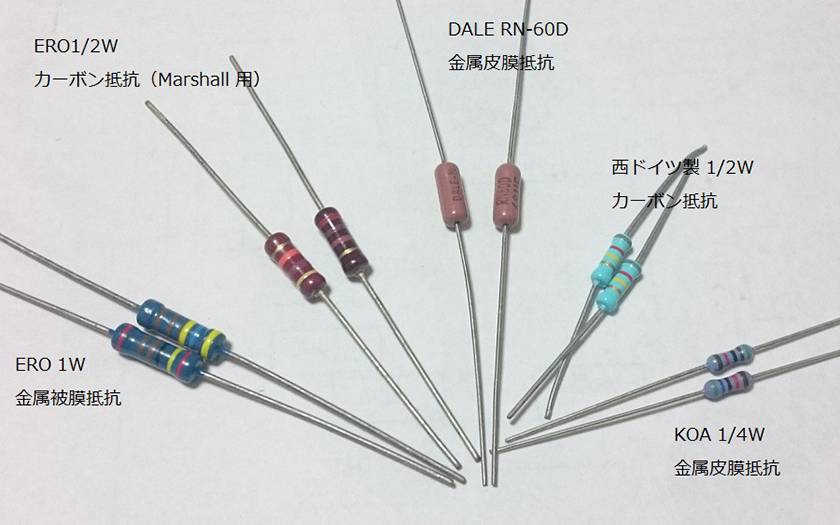

前回と同じように抵抗には気遣っていただきたい。

私は今回もDALE RN-60Dを使用する。

2.2MΩ ×1

100KΩ ×2

10KΩ ×1

4.7KΩ ×1

3.3KΩ ×2

330Ω ×1

可変抵抗 250KΩAカーブ ×1

さらに今回はエフェクターとして使用できるようにLEDを付け、フットスイッチでON-OFFだけでなくON時にゲインコントロールを通すか通さないかの選択もできるシステムにする。

それゆえフットスイッチが2個必要。

これは3PDTの9ピンオルタネートを入手して欲しいが、安物はやはり接触不良も多いためできるだけ評判の良い物を入手して欲しい。

その他は

赤色LED 3ミリ ×1

青色LED 3ミリ ×1

1N4148 ×4

8PINソケット ×1

スイッチクラフト11 ×1

スイッチクラフト12A ×1

ユニバーサル基板7cm × 10cmを2枚

ケースは内容物が揃ってから決める。

一応コンデンサー以外は秋葉原界隈や、通販で何とか揃うだろう。

今回のゲイン付きバッファーは現在市販品には無い。

9Vで動作するエフェクターや内部昇圧してあるエフェクターなどとは比べ物にならない程のブツだ。

完成した暁には恐らくプロが譲ってくれと札束持って迫ってくる……可能性も無くはない。

やはり電源回路が必要なものは自作の敷居が高いが、今回の電源回路をクリアーすればどれほどの恩恵があるかは後ほどお伝えする。

まずは部品の調達を楽しもう。

次回は回路の説明と製作手順の予定、お楽しみに。

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類