お待たせしました、お待ちかねのバッファー回路編だ。

その前に、前回のブログで予告した「とんでもない情報」を先に伝えよう。

私の製作記事内に登場するレア部品(主にコンデンサー、その他)を販売しているサイトを紹介したい。

ここのサイト内検索バナーにコンデンサーと入れればすぐ出てくる。

数量限定になるが、各種コンデンサーやレア部品を販売している。

中々入手できない、どこを探しても見つからない、入手できず諦めた、そういうことが無いようSOUND MARTが独自のルートで入手してくれた。

私の製作記事だけではなく、一般的にエフェクターやハイエンドオーディオなどに使用する部品なので、良い物を見つけたら迷わず買う事をおすすめする。

他店では中々手に入らない物が適正価格で、盛り沢山用意されている。

ケンカせず仲良くみんなで分け合って、沢山の人に行き渡れば大変うれしく思う。

良い部品を入手できると製作意欲が爆上がりだ!間違いない。

さて、今回はバッファー自体の回路とスイッチ回りの配線、さらにスイッチングノイズを最小に抑えるためのトゥルーバイパス配線を紹介するぞ。

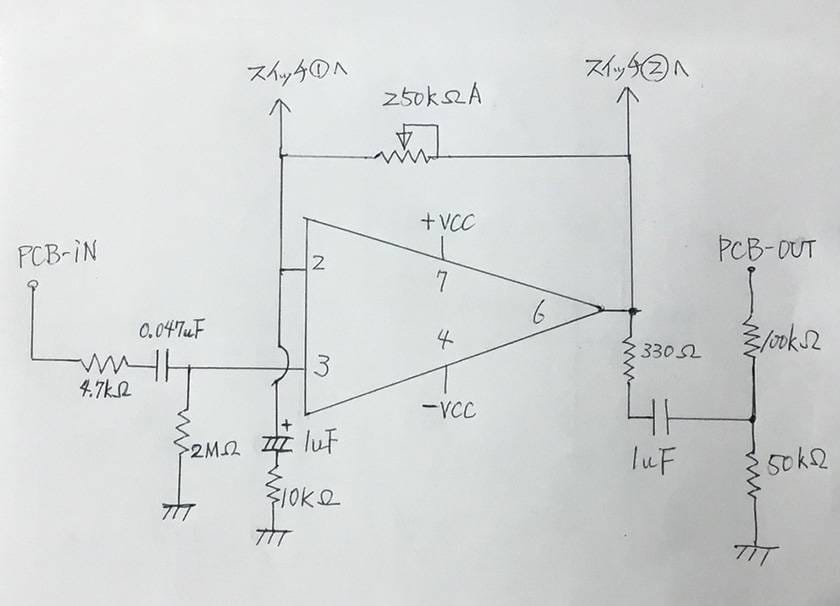

ではバッファー回路をいつもの手書きでご紹介!

この回路の中で特に注意しなければいけないのはユニバーサル基板(穴あき基板)を使用して、8ピンのソケットをいかにうまく配線できるかにかかっていると思う。

難易度は高いがゆっくり慎重に、隣同士の足をショートさせないように最小限のハンダで確実に配線して欲しい。

オペアンプの2番と6番に繋ぐスイッチはただのオン—オフなのだがLEDを点灯させるために配線を工夫してある。間違えないように。

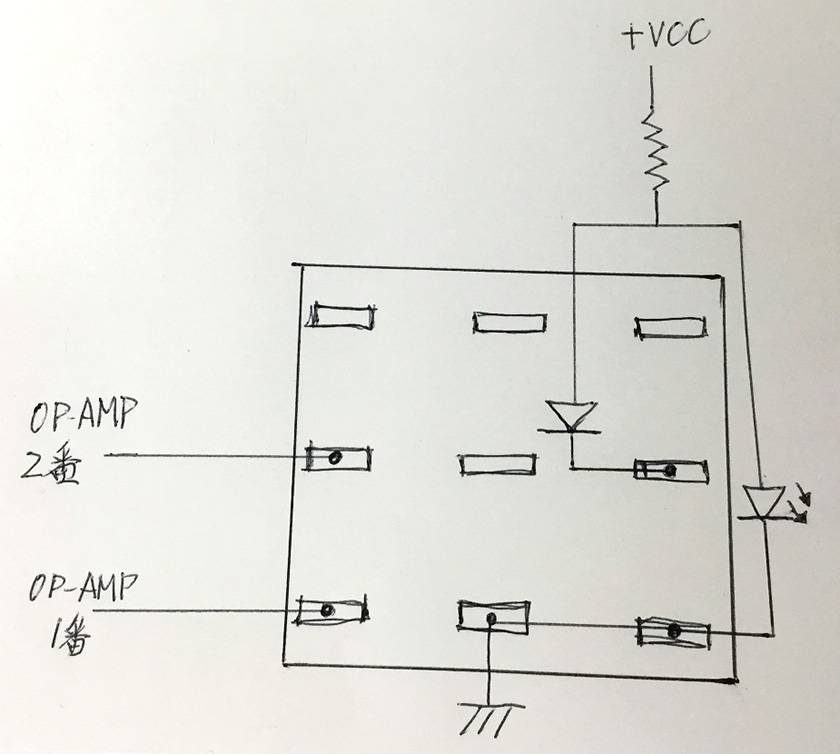

これがゲインのON-OFFスイッチ配線だ。

さらにバッファー自体のON-OFFスイッチ配線も同時に掲載しておこう。

※抵抗は1/4Wで良いが、VCCが9Vの場合2KΩ~4.7KΩぐらいが良い。

LEDとパラッているダイオードは1N4148でOKだ。

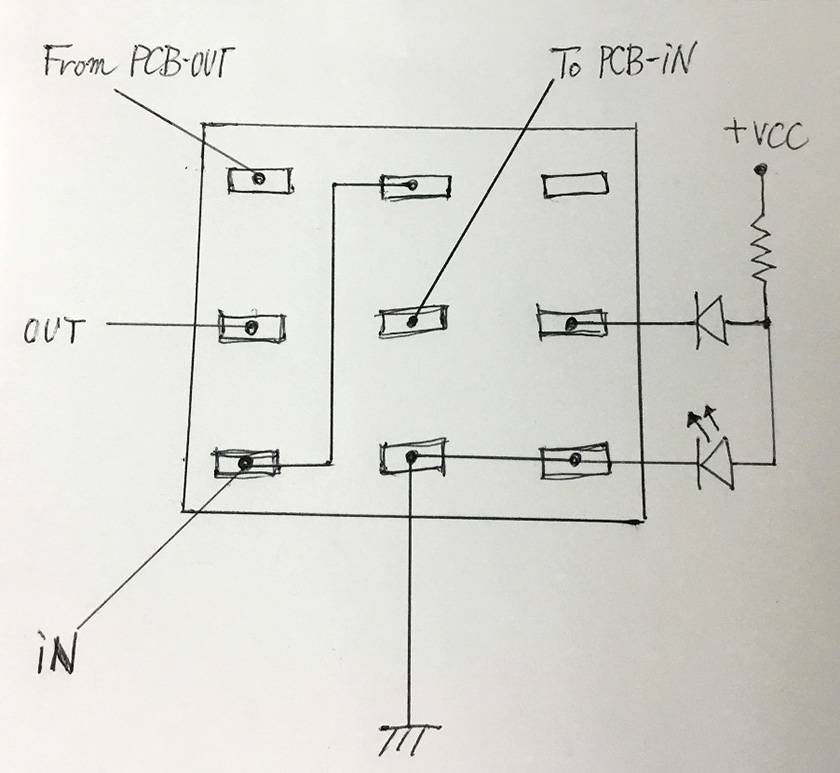

この配線はトゥルーバイパス切り替え時の「バツッ!!!」という大変不快なスイッチングノイズを、使用するうえで気にならないレベルまで低減させた回路だ。

本音を言うと「全然ノイズは出ない!」と、言いたいが、世の中には作りもせず「それは違う」だの確認もしないで「それは間違っている」だの無責任におっしゃる方々もいらっしゃるので、ちょっぴり遠慮して「使用するうえで気にならないレベル」までノイズを低減させた回路と表現した。

※現在の市販品(国内外を問わず)にこれと同じ回路は無い。

完全に私が考えたオリジナル回路である。

いくらでも使って貰って構わないが、メーカーが製品に流用する場合や、商売に使用する場合は連絡をいただきたい。

この回路がなぜノイズを抑えるのか簡単に説明したい。

そもそもあのノイズの原因は何だ?

私はLEDだと思った。事実、エフェクターを作りON-OFFスイッチだけの時はノイズが気にならない、なのにケースに入れてON時のLEDを取り付けした途端、バツバツ言い始める。

ならば回路とLEDを完全に切り離せば良いのでは……と思ったがLEDの電源と回路の電源は切り離すことができない。

ONにした際にLEDに流れる電流が悪さする所までは分かったが、その先が問題だった。

ここで頭の上の100W白熱電球がまぶしいくらいに輝いたw。

エフェクトをONにした際にLEDに電流を流すと言う発想が違うのではないか?

元々LEDが点灯しているのを、エフェクトOFFにすることで電流を流さないという逆転の発想に至ったのだ。

この考えだと、スイッチ内の接点がバチンと当たる時のノイズはエフェクトOFFの時に出るはずだが、その時はトゥルーバイパスのバイパス状態なのだから、エフェクト音にどれだけノイズが入ってもアウトプットからは出てこない。

逆にエフェクトをONにする際はスイッチ内部の接点はそっと端子同士離れるだけなのでこれまたノイズは出ない。

最後の問題はどうやってLEDの点灯動作を逆にするかだ。

つまりスイッチ動作で端子同士がくっついている時はLEDが消えて、スイッチが解放されている時はLEDが点灯していなければならない。

そこで、常時点灯しているLEDの-側にパラってダイオードをつないだ。

そのダイオードをアースに接地(ショート)させるとLEDは消える。

しかしこの時、電源の消費電流が無限大になるのでは……?そうはならない。

ダイオードを通過する電圧は0.6V。ほとんど消費電力に影響はない。

ダイオードをアースから離すとLEDに電流が流れ点灯するという仕掛け。

ノイズの出る原因に電位差も有るが、入力時のグランドからアウトプットのグランド、果ては電源のグランドまですべて共通グランドになっている場合、電位差によるノイズは考えなくてよい。抵抗やコンデンサーで回路のアースを0Vから浮かせているなら話は別だが。

上記の話の内容は理解できなくても良い。

もちろん理解してもらえる方が良いのだが、理解しなくてもローノイズ・スイッチシステムは配線できる。

今回は筐体に穴をあけてスイッチ周りの配線をするところまでで終了する。

レア部品を購入して、ワクワクしながら次回のブログを待っていて欲しい。

次回でバッファー編は完結!!!の予定。

追記

前回のDI編を読んで、懸命にパーツを探しだし完成させた方から感謝のメールをいただきました。 「今まで使用してきたメーカー品と比較して驚くほどの音質」であったとの事。

有難う御座います。大変嬉しく思います。

個人宛てに返事は出せませんが、この場を借りて御礼申し上げます。

配線カスタマイズ 第1回

配線カスタマイズ 第1回

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(アコースティックギター)

ピックアップの種類(アコースティックギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

お手入れに必要な道具

お手入れに必要な道具

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方