前回のブログを読み返し、少しこだわりが足りないな……と思った。

どうせ手間暇お金をかけて作るなら、超弩級の逸品にしなければいけないのでは?

とは言えこのご時世。電子部品の入手も難しく、ましてやVintageパーツなどおいそれと見つかるはずもない。

そこで熱烈な読者にとんでもない情報をお伝えしたいが、今はまだ発表できない。

今しばらく待っていただきたい。

では今回のバッファーについて詳しく説明しよう。

そもそもバッファーって必要なの?と思う方もいる。

DIと何が違うの?という方も……

私の中では、DIとはできるだけ原音を正確に長距離伝送できるようにインピーダンスを下げるものであり、あまり積極的に音質をいじる物ではない、という認識がある。

それゆえ出力も原音以上に大きくすることも無い。

しかし、バッファーはよりエフェクターに近く、積極的な音造りが可能だ。

インピーダンスは下がるし、ゲインを稼いでアンプの出音を野太くもできる。

一番の利点は、後に繋ぐエフェクターのかかり具合が抜群に良くなり、繋いだ楽器の存在感がドーンと前に出る事だ。

何よりも、コンプなど要らないぐらいのドライブ感はこのバッファーじゃないと体験できない。

数多のプロフェッショナルが使い続けている理由がそこにある。

特に普段エフェクターを使わず、アンプにダイレクトに接続しているベーシストやエレアコプレイヤーの諸君は一度体験してみるといい。

その得難い音質は恐らく夢にまで出てくる。

今回製作するバッファーはギター、ベースをダイレクトに繋ぎ、トゥルーバイパスで生音とバッファー音の切り替えをできるようにした。

さらに、バッファー音にした際に生音と同じ音量とゲインコントロールした音量の選択ができるフットスイッチを付けている。

いつノイズ群に襲われるかもわからない弱々しい生音が、これを通すだけでいきなり重機フル装備のアーノルド・シュワルツェネッガーに変身する。

しかもゲインブースト可能なのだ。身長2メートルを超えるシュワちゃんがショットガンや重機関銃担いで突進する感じと思ってもらって差支えない(笑)。

しかし、中には重装備無しで上半身裸のシュワちゃんに魅力を感じる人もいるため、バッファー回路を通ってはいるがゲインは変化していない、ローインピーダンスになっただけの状態も必要と考えた。

そこでゲインのON-OFFフットスイッチを追加する。

電源部の回路説明

電源スイッチは付けていないのでコンセントに差し込んだ瞬間から本体はON状態になる。

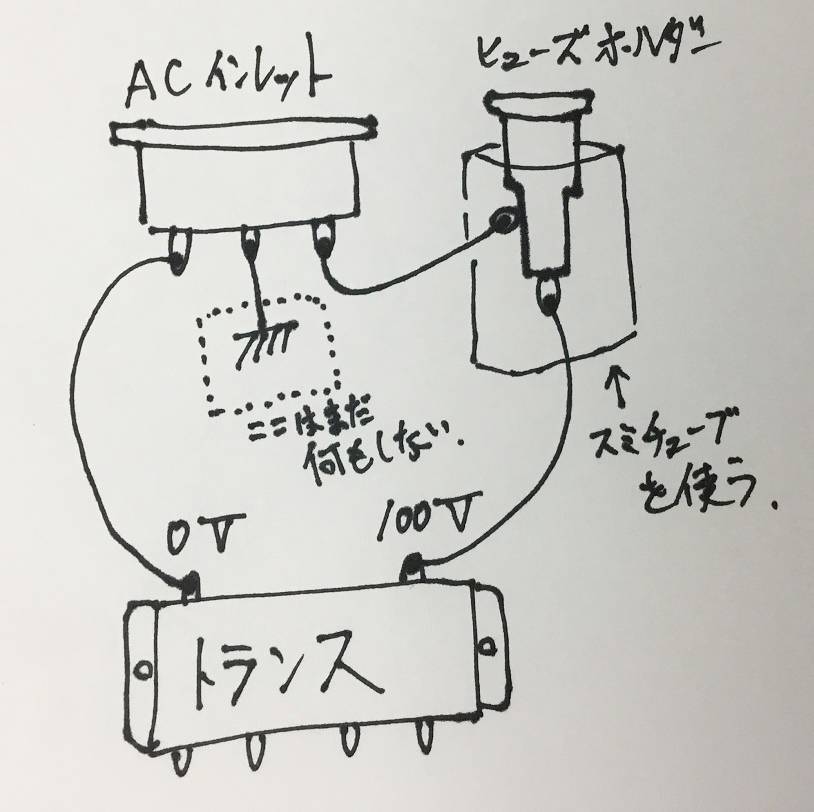

ACインレットの片側はトランス入力端子の100V表記に接続。ACインレットのもう片側はヒューズホルダーのサイドにハンダ付け。ヒューズホルダーのお尻端子からトランスの入力端子0Vにハンダ付けする。

※絶対に通電中の電源部分や部品を触ろうとしないこと。

またヒューズホルダーやACインレットのハンダ付けした部分は、安全のため熱収縮チューブ(スミチューブ)で絶縁しておくと安心だ。

では、電源回路の配線図だ。

毎度毎度、汚い手書きでたいへん申し訳ないが参照されたし。

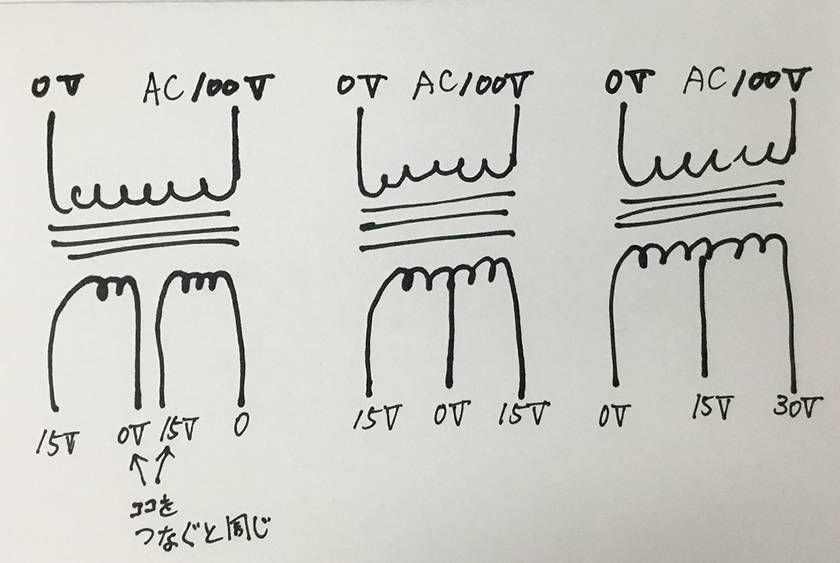

トランスのセカンダリー(出力)が15V-0V、0V-15Vとなっていない15V-0V-15Vや0V-15V-30Vでもすべて同じ。

真ん中を0Vとすればその両端はAC15Vがそれぞれ出ている。

下の図を見て理解して欲しい。

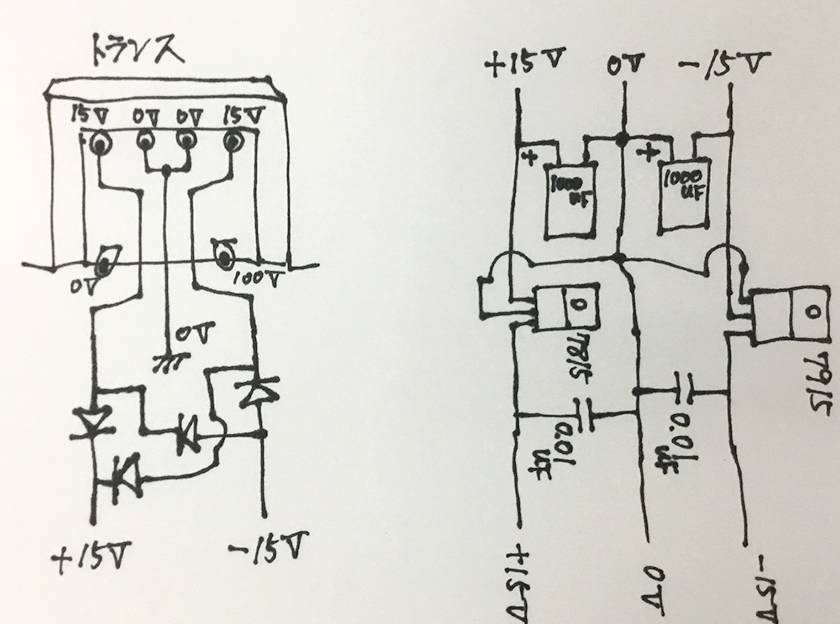

また、AC100Vをトランス通しただけだと電圧は100Vから15Vに変化するがAC(交流)のままだ。

これをDC(直流)にするにはダイオードを使用しないといけない。

ここまでちゃんと理解していただけたであろうか?

もしそうでない場合は「なるほど!!!」と思えるまで何度も読み返していただきたい。

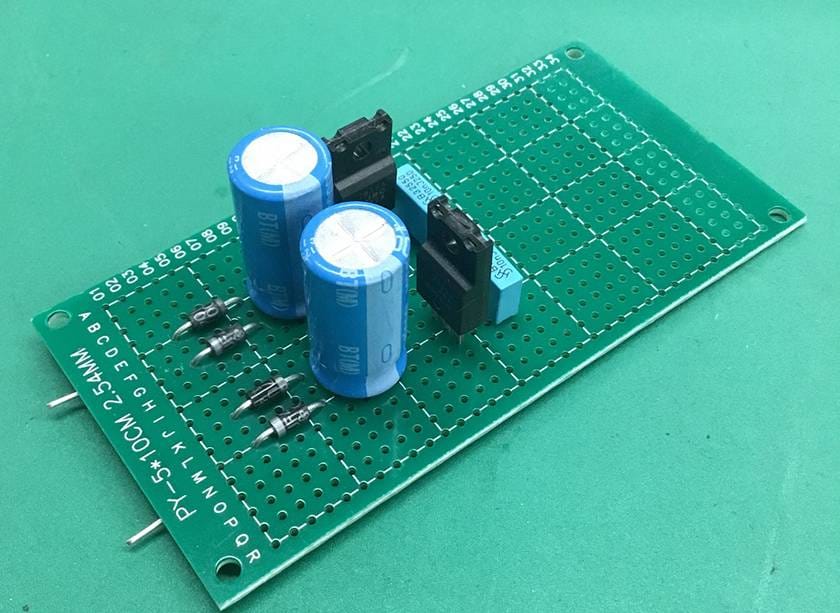

ダイオードで直流になったら電解コンデンサーを繋ぐ、容量の目安は回路の消費電流で変わるが今回は+-それぞれ100mAも有れば十分すぎるので1000uFにした。

ちなみに私は1mA=10uFとしている。

ダイオードを通って直流になったは良いが安定した状態ではないので、3端子レギュレーターを使い綺麗に整える。

このレギュレーター、7815と7915の入力部分は異なるので注意する事。

さらに、レギュレーターの出力のすぐ隣に発振止め用のフィルムコンデンサーを繋ぐ。

これが無いと高周波でノイズが大きくなったり、周りからの電磁波の影響が受けやすかったりする。

ここまででようやく電源回路が完成だ。

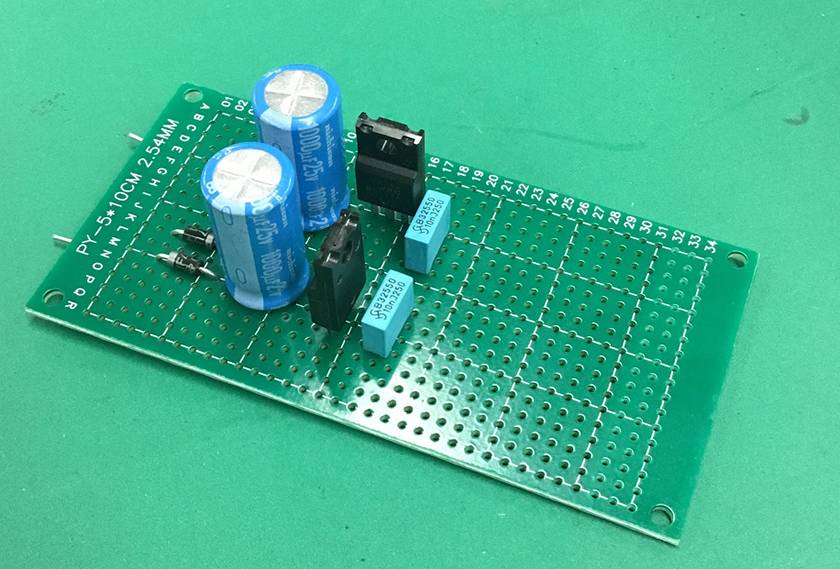

画像の右側半分に回路が全て乗る予定だ。基板の大きさは10cm×5cm 穴間隔が2.54mmのユニバーサルでフェノール片面基板を使用している。

オリジナルのPMP E-945はシングルOP-AMPを±12Vで作動させているが、現在ではOP-AMPの質も良くなっているし、ダイナミックレンジをより広大にして出力信号の押し出し感をさらに強力にするため、あえて±15Vにした。

実際、±12Vを印加してその電源電圧ギリギリまでフルスイングするOP-AMPは多くは無い。

PMP E-945に使用してあるLF351も、±12Vを印加しても実際は±9V前後でしかダイナミックレンジは取れない。

できるだけOP-AMPの性能を引き出すため供給電圧ギリギリを狙い、市販品では味わえない広大なダイナミックレンジでブイブイ言わせて欲しい。

電源回路の基本を説明したが、これを理解すると他の機器を作る時も大変役に立つ。

特に、エフェクターやアンプの設計や製作、さらにはトラブルシューティングもできるようになるだろう。

今回は電源部分の回路解説で一旦終了する。

次回はバッファー回路とスイッチ周りの配線について説明するが、スイッチングノイズ(あのパチッ!パチッ!という不快なノイズ)を最低限に抑えたオリジナルの配線も公開する予定。

エフェクターのトゥルーバイパス切り替えに絶大な効果がある事をすでに確認済みだ。

次回のブログも乞うご期待。

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

第2弾 あなたのエフェクターボード見せてください

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

あなたのエフェクターボード見せてください

あなたのエフェクターボード見せてください

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類