「トゥルーバイパス」、エフェクターがオフになっているときギターの信号をそのまま出力する形式を指す言葉で、「バッファードバイバス」の対比になる概念です。トゥルーバイパスのエフェクターは内部的に、信号にエフェクトをかける経路とそのまま通す経路の2本の信号経路があり、スイッチで信号がどっちを通るかを切り替えるという方法で動きます。

エフェクトをかける部分をどうつくるかはともかく、「2つの経路をスイッチで切り替える」というのは非常に簡単に思えてきますが、実は安全性を高めるためにちょっとした工夫が施されてたりします。今回はその部分を紹介したいと思います。

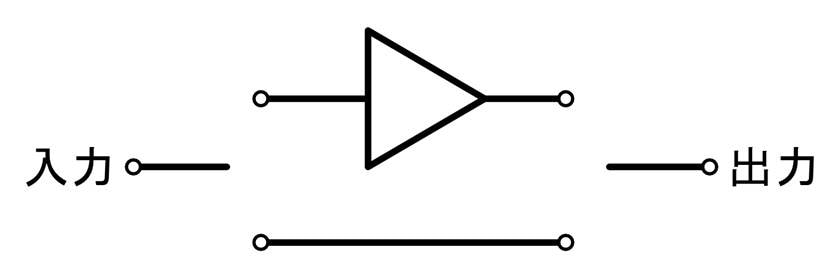

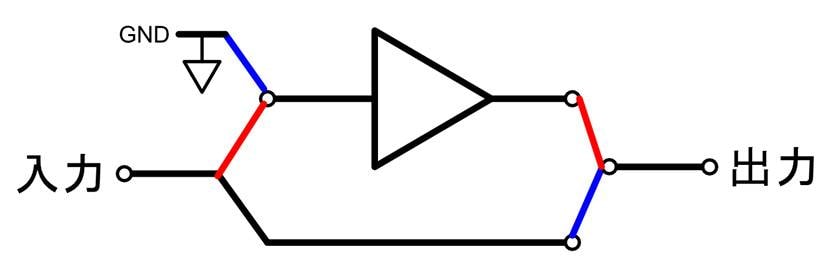

トゥルーバイパスのエフェクターの中を簡略化したら下の図のようになります。三角形の記号がエフェクトをかける回路で、上と下の2本の横線が2つの信号経路を表しています。ここで2つの経路を切り替えられるようにするには、どのようにスイッチを配置したらいいでしょうか。

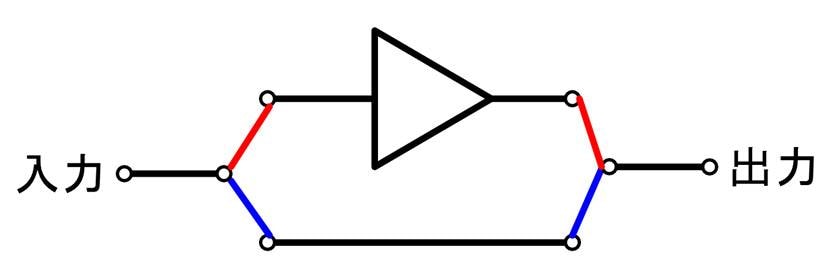

すぐ思いつくのは下の図のような形です。赤色の線はエフェクターがオンの時のスイッチの状態、青色の線はトゥルーバイパスのときの状態を表しています。これでエフェクトをかけるかどうかは完全に制御できるので問題なさそうですが、実はこの形でスイッチをつけるのは避けた方がよいとされています。回路を壊す危険性があるからです。

少し話が変わりますが、「静電気は非常に高電圧で、電化製品の故障の原因になる」という話は、みなさんもご存じではないでしょうか。実は、電子回路にも静電気が発生しやすい箇所があります。いわゆる「インピーダンスが高い端子」がそうです。

静電気とは電荷が貯まることで発生するので、電子回路のある端子に電荷がたまった状態を想像してみます。その端子のインピーダンスが低ければ電流は流れやすくなるので高い電圧になるほど電荷が貯まる前に別のところに流れ、静電気は発生しません。しかし、インピーダンスが低い端子は電荷が貯まっても電流があまり流れず、部品の耐圧を超えてまで電圧が上がってしまうことがあります。そのため、電子回路では原則的にできるだけインピーダンスが高い状態を作らず、高いインピーダンスが必要であれば静電気対策回路を組み込むようにしています。ギターのエフェクターやアンプの入力端子は非常に高いインピーダンスで設計されているため、ちゃんとした製品なら静電気対策が施されてあります。

しかし、安全装置がついてるとはいえ、なるべく静電気を発生させない、そのために高インピーダンス状態を作らないに越したことはありません。それでは、上の図でどこがハイインピーダンス状態になりやすいかを調べてみたいと思います。

まずはエフェクターがオンになっている状態からですが、この時は下の経路がどこにもつながっていません。インピーダンスが無限に高く、いくらでも電荷をため込める状態です。

次に、エフェクターがオフでトゥルーバイパス状態のときはどうでしょうか。この場合、エフェクトをかける回路の入力部分がインピーダンスの高い状態になります。「ハイ受けロー出し」という言葉があるように、信号を伝達する回路は基本的に入力端子のインピーダンスが高く、出力端子のインピーダンスが低く設計されているので、出力の部分は問題ありません。

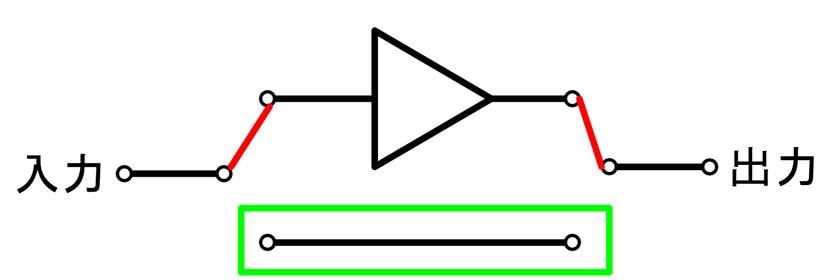

このように、上の図のような回路ではエフェクターがオンのときもオフのときもインピーダンスの高い箇所が発生してしまうことがわかりました。それでは、どんな形にすればそうならないようにできるでしょうか。やり方は色々とありますが、例えば次のようにスイッチを取り付ければ、どっちの状態であってもインピーダンスの高い端子は発生しません。

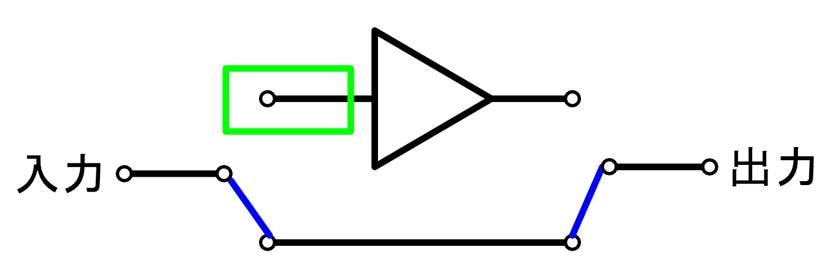

上の図の左側のスイッチの切り替え点を、全体の入力ではなくエフェクトをかける回路の入力に持っていき、スイッチの切り替えでエフェクターの入力かグランドのどちらかにつながるようにしています。上の図と同じく、赤い線はエフェクターをオンにしているときのスイッチの状態、青い線はオフにしている状態を表しています。この回路エフェクターをオンオフしたとき各部のインピーダンスはどうなるでしょうか。

まずはエフェクターをオンにして、スイッチが赤い線の状態にあるときを考えてみます。前のときはエフェクターがオンになるとトゥルーバイパスの経路がどことも繋がっていない状態になりましたが、今回はエフェクター全体の入力部につながっている状態になっています。エフェクター全体の入力は前の段の回路の出力、すなわち低いインピーダンスにつながると考えられるので、インピーダンスは低く保たれます。出力側は元々インピーダンスが低いので大丈夫です。

次に、エフェクターをオフにしてスイッチが青い線の状態になったときを考えます。前のケースではエフェクトをかける回路の入力がどこにもつながらずインピーダンスが高い状態になっていましたが、今回はその部分がグランドにつながっているので電荷がたまってもすぐにグランドに流れるようになりました。

「二つの信号経路をスイッチで切り替える」という単純そうなことでも、意外と気を付けなければならないようなことが沢山あるということが伝わりましたら幸いです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

BOSS Xシリーズ

BOSS Xシリーズ

UPDATETC ELECTRONIC ブランドページ

UPDATETC ELECTRONIC ブランドページ

【初心者向け】エフェクター講座

【初心者向け】エフェクター講座

ベース用エフェクターの種類

ベース用エフェクターの種類

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類