SATINにはテープエミュレータとしては珍しく、以下のNR(ノイズリダクション)を搭載しています。 NRとはテープのヒスノイズを軽減するための回路です。 SATINでは名称がCompanderとなっていますが、その理由は後述します。

SATINはNRの直接的な名称を避けているので、対応する名称を記しておきます。 Dolbyとdbxは社名で、用途としては業務用と、主にカセットテープ用に分かれています。

- A-Type = Dolby A(業務用)

- A-Type Mod = Dolby A (Modification)(業務用)

- B-Type = Dolby B(カセットテープ用)

- uhx Type I = dbx I(業務用)

- uhx Type II = dbx II(カセットテープ用)

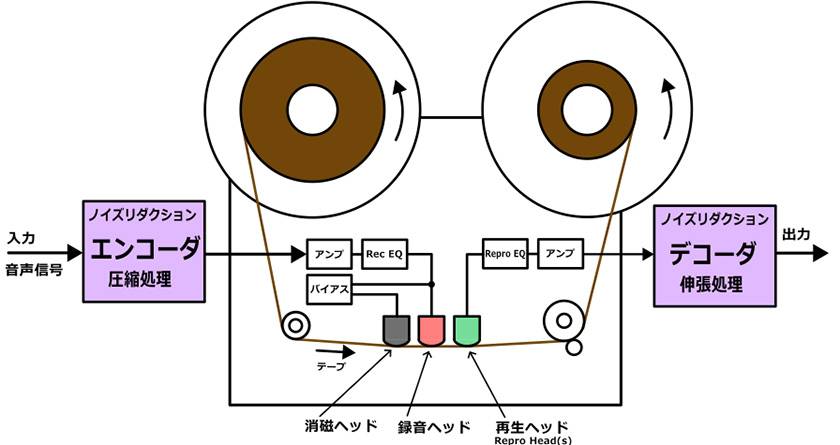

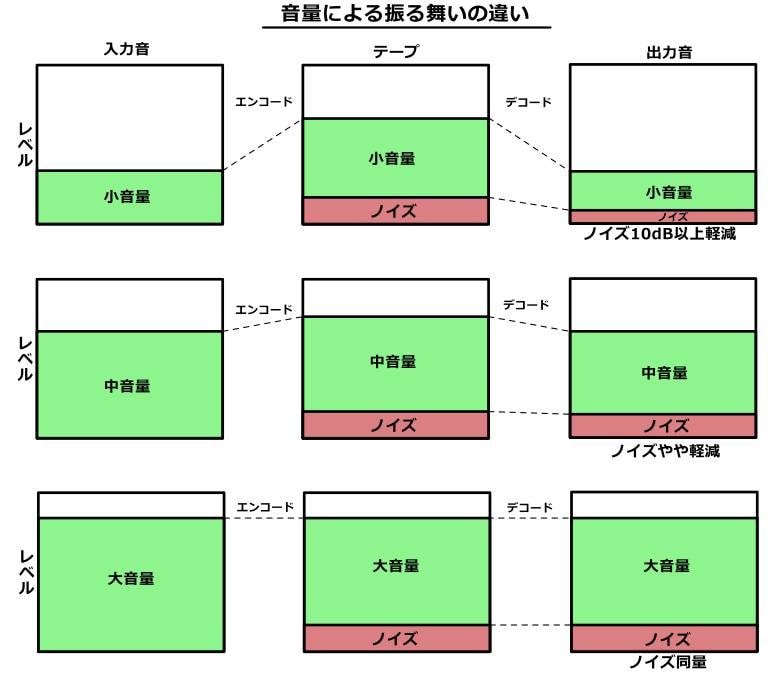

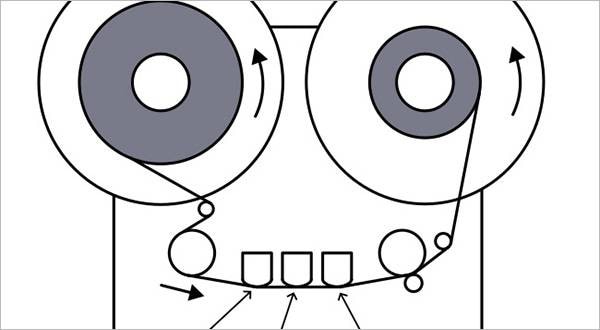

NRは下図の位置に回路が配置されています。 デッキへの入力前の回路をエンコーダと呼び、出力後の回路をデコーダと呼びます。 NRでは一般的に、エンコーダでルールに基づきCompressorで圧縮処理し、テープに記録します。 デコーダでは、Expenderを使って、圧縮した信号を元の音に伸張します。 CompressorとExpenderを利用することから、Compander方式と呼ばれるようになりました。国内ではノイズリダクションと呼ぶ方が一般的だと思います。

Dolby A(A-Type)

1965年のドルビー社設立と共に、発表された最初の業務用ノイズリダクションです。1970年代から映画業界を中心に導入されて行きます。 「時計じかけのオレンジ」「スターウォーズ」「未知との遭遇」等で使われたことで広まっていきます。 Dolby A NRシステムは下写真のように個別の機器として独立していて、レコーダーと接続して使用します。

Dolby361(1970), CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

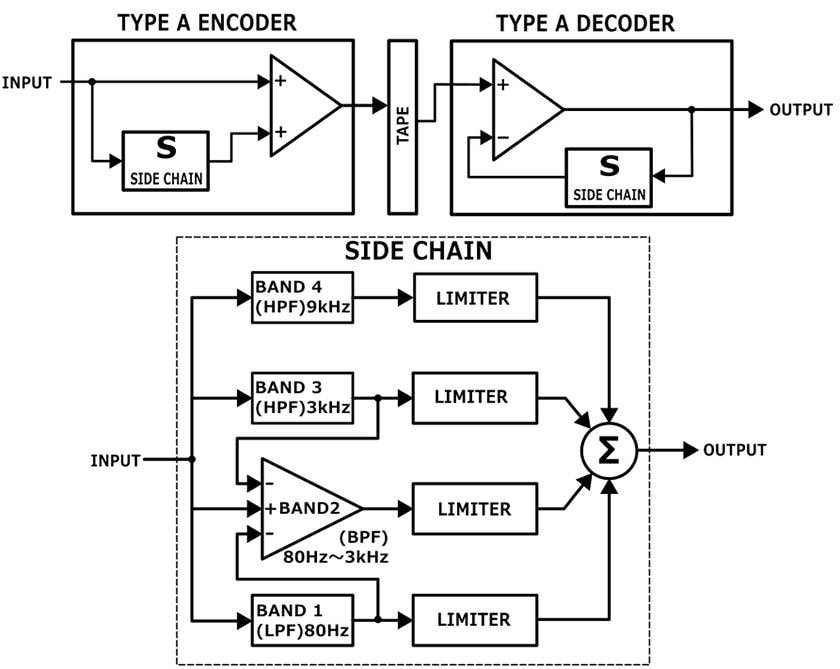

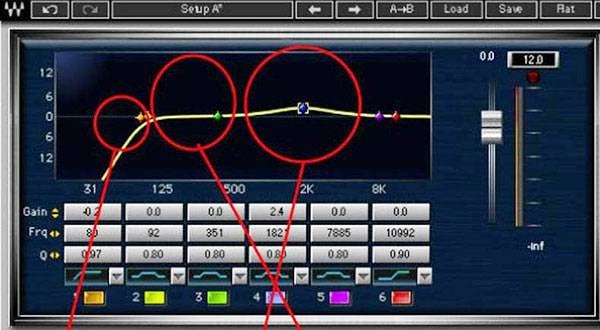

Dolby Aは、下図のようなブロック構成になっています。可聴域の20Hz~20kHzを4分割して、各帯域で小さい音は大きくし、大きな音は、そのままにするなど、圧縮処理した上でテープに記録します。 再生時には、逆の伸張処理を行なって、ヒスノイズを約10~15dB(1/3~1/5程度)軽減する仕組みです。 また、テープに記録するレベルは重要です。 なぜなら圧縮処理と伸長処理を正しく一致させることができなければ、正確な復元ができなくなってしまうからです。 Dolby Aは、ドルビートーンという信号音を使って校正していました。

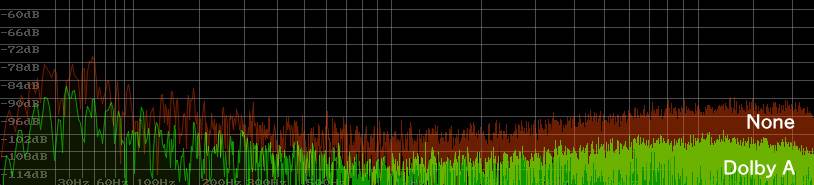

下図は、無音状態の周波数スペクトルです。 NRを通さないとヒスノイズがそれなりにありますが、Dolby Aを通すと10dB以上低くなっているのが分かります。 このようなヒスノイズが目立つ無音、もしくは小さい音の箇所は、大きな音としてテープに録音され、再生時には元の大きさに戻されるため、ヒスノイズも小さくなります。

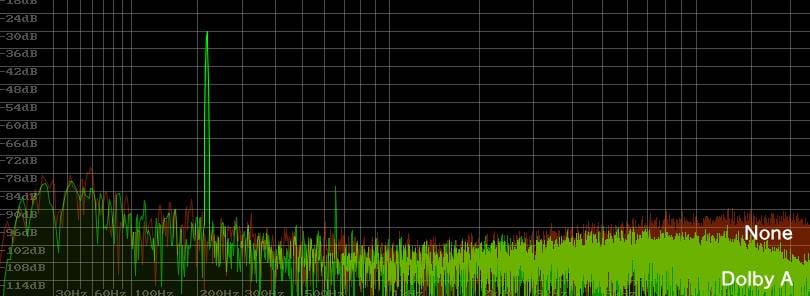

次に220Hzのサイン波を大きな音で入れてみます。ノイズもNoneの状態に近い音量に戻っているのが確認できます。大きな音が鳴っている場合、小さなヒスノイズの音は目立たなくなるというマスキング効果を利用しつつ、テープの飽和を招かないようにするため、圧縮処理が控えめになっています。

もう少し分かりやすいように下図を書いてみました。小、中、大音量時のDolby Aの動作となります。入力音と出力音の音量は同じになりますが、テープに記録されている音量は小音量ほど違っています。これが4つの各帯域で行われます。

原理が実感できるように極端な設定の音サンプルを用意しました。はじめがNRを通さない音ですが、カセットテープ並みにヒスノイズがあります。入力音に関係なく一定のレベルでヒスノイズが存在しています。 次にDolby Aを通した音となります。無音状態ではヒスノイズが目立ちませんが、音と共にヒスノイズが上下するのが分かると思います。実際のオープンリールのヒスノイズレベルは、はるかに低いので、ここまで目立つことはないです。

Dolby A Modification(A-Type Mod)

このモードはNRという使い方ではないため、その意味と使い方を理解しておく必要があります。Dolby 361等の機種で、数個の部品をカットする「Cat-22」と呼ばれている改造です。 またエンコードステージのみ使用し、デコーダは使いません。内部的にはHPFのBAND3、4のみ通常通り機能させ、他を機能させない改造となります。3kHz以上の小さな音は増幅され、大きな音には手を加えないという感じになります。 結果的にボーカル等の高音域に対して、空気感を強調したサウンドになります。動作的にはマルチコンプ的な使い方と言えます。 Dolby NR発明者であり社長のRay Dolbyさんは、このような本来の使い方ではない改造を好ましく思っていなかったようです。

下サンプルはエンコーダ、デコーダ共にNone状態と、次にエンコーダのみをA-Type Modにしたときの比較となります。A-Type Modにすると小音量の時に透明感があり、息遣いが強調されるのが確認できます。

SATINにはデコーダにもDolby A Modがありますので、高音域のみ反応するNRとしても利用できます。

Dolby B(B-Type)

1970年に市場に登場したカセットテープ用のNRです。Dolby Bを搭載した最初のデッキを製造したメーカーはOEMですが日本のナカミチでした。Dolby Aは業務用としてユニットの販売でしたが、Dolby Bは民生用として多くのメーカーへのライセンス販売となり、ドルビー社が大きく飛躍するビジネスモデルとなりました。つまり設計やノウハウを提供し、製造は各メーカーが行い、ドルビーNRがカセットデッキに内蔵されることを意味します。最初期こそディスクリートで作られましたが、すぐにドルビー社からICチップを提供するようになったようです。1960年代後半からのカセットテープの普及とともにドルビーNRは欠かせない機能となりましたが、その中心的存在がDolby Bです。

Dolby Bは、Dolby Aと違って、民生用NRなので、安価で簡易的な必要があります。またカセットテープの使われ方を考えても、録音と再生が同じデッキを使うとは限らないため、互換性も重要でした。そのような条件を満たすNRがDolby Bであり、性能、価格、使い勝手など、うまく折り合いをつけた仕様となっています。その後、高性能なDolby C、Sなども開発されましたが、使い勝手の良さと時代的タイミングからDolby Bが利用され続けました。

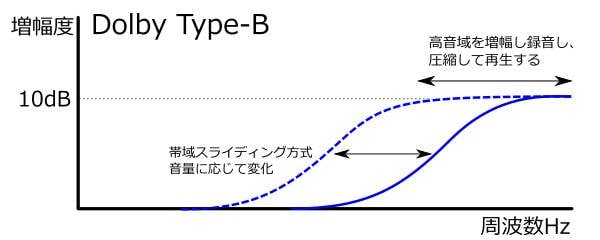

Dolby Bも基本的にはDolby Aと同じようにエンコーダー、デコーダーの構成ですが、大きく違うのが帯域スライディング方式という部分です。帯域ごとに処理するようなことはせずに、特定周波数以上の入力信号レベルが高いと、下記のようなカーブが高い周波数へシフトする構造です。入力信号レベルが低いと高域成分が持ち上げられて録音され、NR効果が大きく、逆に入力信号レベルが高いと何もしないという動作になります。10dBほどのヒスノイズ軽減効果で、Dolby Aには及びませんが、元々ヒスノイズの大きなカセットテープでは、NRが有無で大きな差を感じました。

また控えめなヒスノイズ低減効果は、互換性吸収にも適していました。本来テープへの録音レベルにシビアなNRシステムですが、アバウトに扱っても、それほど不自然な音になりませんでした。さらにDolby Bで録音されたテープを、あえてデコーダをOFFにして再生することも日常的に行われていました。それによって当時の籠りがちな再生装置やカセットテープにおいて、高域成分を補うEQのような効果をもたらしました。A-Type Modの極端な使い方と言えます。

SATINではテープスピードを5ipsぐらいにしてヒスノイズ多めにすると、カセットテープぽさを演出できます。サンプルは最初にNone、次にドルビーBを使っています。目立つヒスノイズが軽減しているのがよくわかると思います。

次回は、もう一つのNRブランドとして有名なdbxについて解説します。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド