ギタリストやベーシストでエフェクターボードの配線にソルダーレスケーブルを好んで使用するという方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?

またはソルダーレスケーブルに変えてみたいと考えている方も多いと思います。

私も以前GEORGE L'S ( ジョージエルス )のソルダーレスケーブルでエフェクターボードの配線を揃えていました。

配線の長さを自由に決められるので取り回しがしやすくエフェクターボードのレイアウトがしやすくなり、見た目もかっこよく決まるので使っていると楽しくなります。

楽しくなる半面、ある失敗をすることもありました。

自宅では問題なく音が出ていたが、リハーサルや本番で使用すると音が出力しないというアクシデントが起こったのです。調べてみるとソルダーレスケーブルが導通していませんでした。

この原因はケーブル作成時の作り方に問題があり、移動中のエフェクターボードの揺れや衝撃によって接触不良が起きていたことが判明しました。

この失敗からソルダーレスケーブルを作成する際に気を付けるべき点を見つけましたので、今回はそちらを紹介していきます。

01 ケーブルの断面は整える

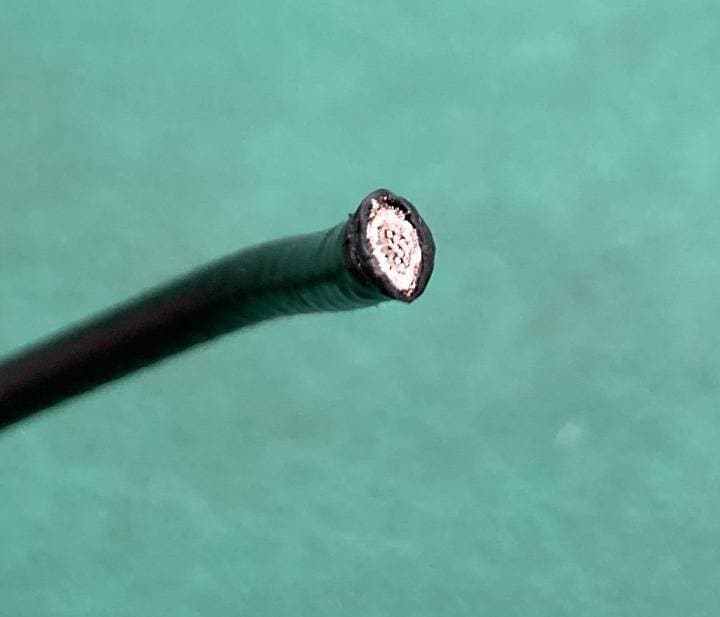

まずは基本的なことですが、ニッパーなどでケーブルをカットするとこのような断面になります。

楕円形になっているのが分かります。

このままプラグに挿しこむと接触不良の要因になりかねません。

プラグに挿しこむ前に形を整えましょう。

被覆やシールド線が芯線より長くなっている場合は短くなるようにカットするとよいです。

02 プラグへはケーブルを垂直に入れる

ソルダーレスケーブルのプラグは芯線に接する部分が針状になっています。

ケーブルに癖が付いていることもあり、傾いた状態で挿しこむと接触不良を起こす要因となるので注意が必要です。

03 ネジの締め込みは適切な力加減で行う

イモネジを回すタイプやキャップを回すタイプ、ケーブルを回すタイプなどさまざまな締め方がありますが、いずれも適切な力加減で行わないとケーブル断線や緩みなどで接触不良を起こしてしまいます。

04 何度も締め直さない

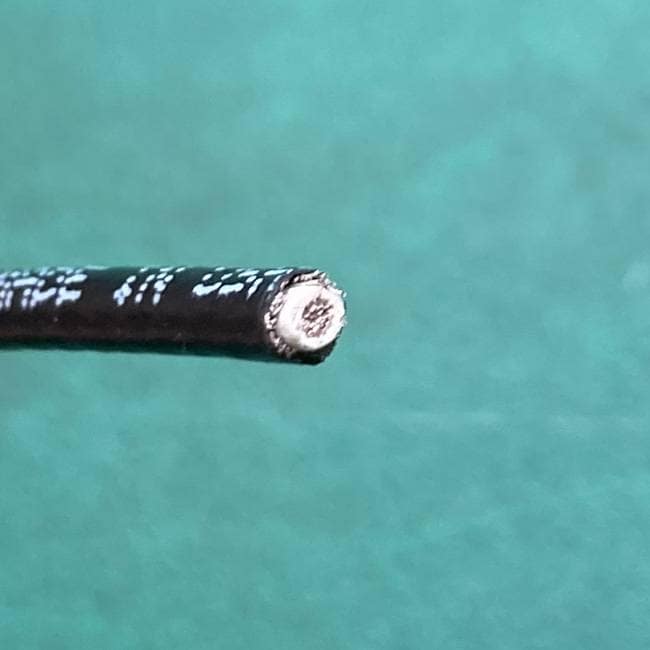

ソルダーレスケーブルのTipは先述した内部の針部分と繋がっています。Sleeveはネジを回した際に、ネジが被覆を切ってシールドと接触することで導通します。

このようにネジの痕ができシールドとの接点が生じます。

何度も締め直すと必要以上に被覆やシールドにダメージを与えてしまい接触不良を起こしてしまいますので、締め直しが必要な場合は先端を少しカットしてから行うのがよいでしょう。

05 ゴミが詰まってないか確認する

被覆やシールドの切れ端がプラグの内部に残ってしまうこともあります。僅かでも残っているとTipと芯線が接触しなくなることや、TipとSleeveが短絡することも起こります。

一例を紹介します。

画像が小さくて見づらいですが被覆が残ってしまっています。

先の細いピンセットや針などで取り出してみると…

結構な量の被覆が取れました。これが導通しない原因となっていました。

この状態で繋ぎ直すと問題なく導通することを確認。

1~4の工程は問題なくできているのに導通しないなと思ったら、ゴミが入ってないか確認してみてください。

06 ケーブル作成後

導通がなくなるタイミングで一番多いのがエフェクターボードに入れて移動した直後です。ソルダーレスケーブルの利点である簡単に好みの長さのケーブルを作れるという反面、堅牢さは半田を使用しているケーブルに軍配が上がります。

この点も理解してソルダーレスケーブルを使うならば、エフェクターボードの内部もしっかりと固定してケーブルを動かさないようにするのも一つの方法でしょう。

作成後の使い方は人それぞれなので、工夫を凝らしてみてください。

以上、ソルダーレスケーブル作成のポイントでした。

ギターケーブルの作り方

ギターケーブルの作り方

ケーブルの選び方

ケーブルの選び方

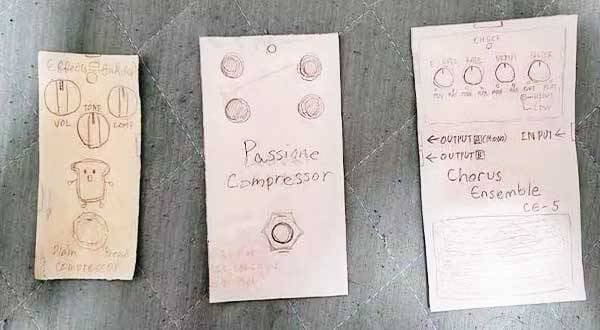

エフェクターのつなぎ方

エフェクターのつなぎ方

エフェクターの種類

エフェクターの種類

虎の巻 ケーブル講座

虎の巻 ケーブル講座

ケーブル購入ガイド

ケーブル購入ガイド