最近は暑い。暑すぎる。

日本でブイブイ言わせていたアメリカザリガニもこの気温では田んぼで茹で上がっている。なんてNEWSも耳にしました。

タフなアメリカザリガニが真っ赤に茹で上がる様な水温という事は日本の在来種もダメージを受けているんだろうか....

そんなことを考えているうちにもう8月も半ばに差し掛かりあっという間に秋になってしまいます。

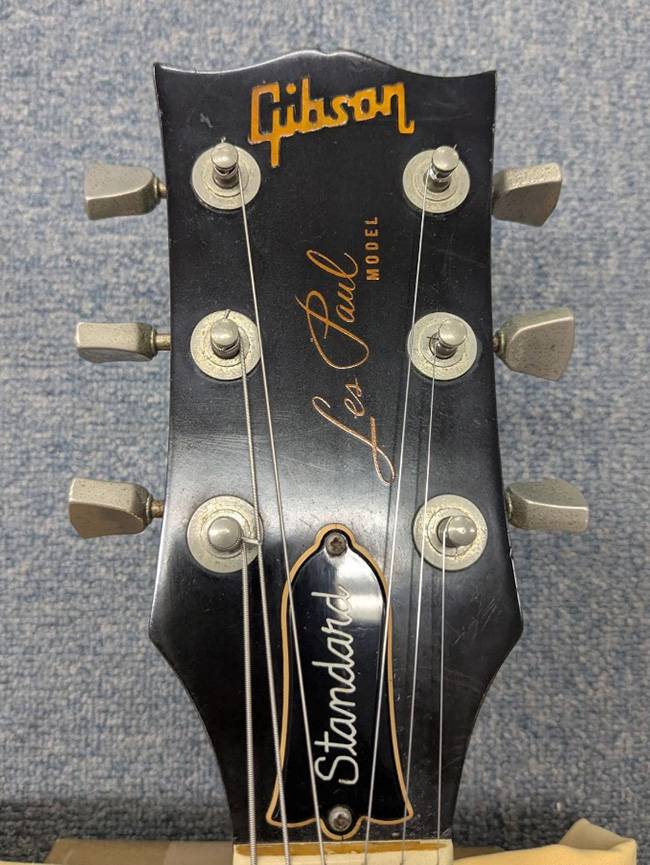

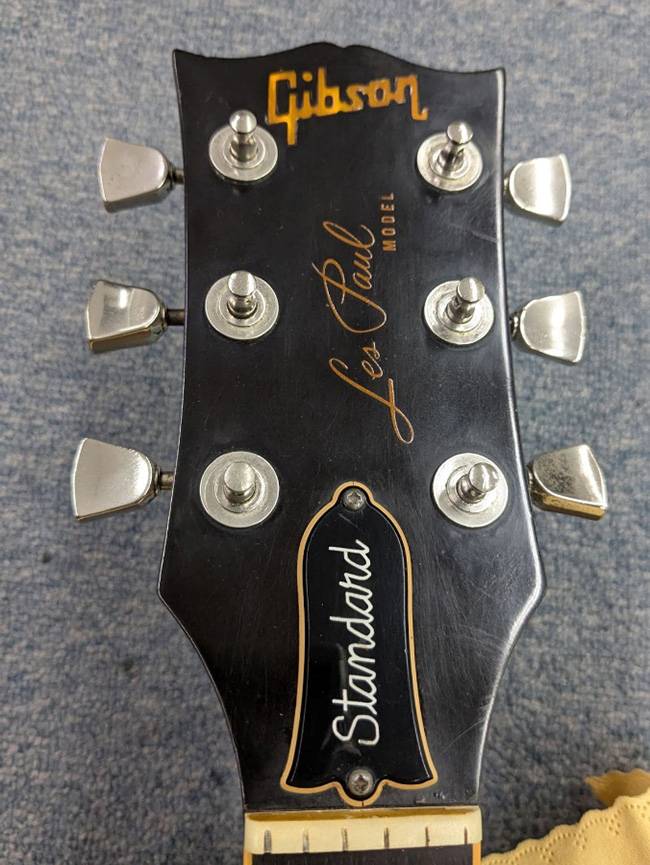

案外時間というのは早く過ぎていくという事を年々強く意識する様になってきたところで、今回紹介するギターは1980年製のGIBSON Les Paulです。

皆さんは1980年に何をしていたでしょう。私は生まれていないどころか両親が小中学生だと思います。

音楽シーンがどんどんと盛り上がり、しばらくするとバブルに突入して〜なんて羨ましい年代に思える訳ですが、今回はそんな素敵な年代に製造されたギターのメンテナンスを知人から依頼されたので紹介してみようと思います。

早速ですがこちらがそのレスポールです。

プレーンメイプル3ピースのボディトップが渋いですね!もちろんネックもメイプル!

赤みが残りながらも退色がすすんでおり、新品では到底出すことができない貫禄を漂わせています。

遠目では気が付きにくいですがウェザーチェックもチラホラと確認でき、これはついつい欲しくなってしまいますよね。夜な夜なデジマートを見る日が続いています笑

さて、いままでお見せしていた写真は一通りメンテナンスが終わった状態なので受け取った時にさかのぼり状態をチェックしていきましょう。

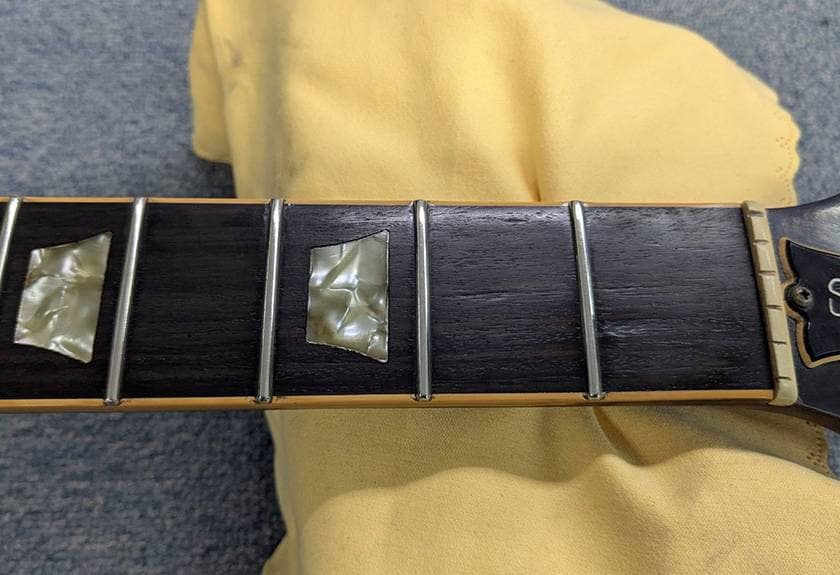

まずはフレット周り。

リフレットされている様子でフレットの高さは残っていますが、ところどころにボコボコとした減りが見られ、弦も錆びている状態でした。

分かりやすい様に軽くフレットを磨いて凹んでいる箇所に印をつけてみました。

ローポジション以外も見てみると凹みはないものの頂点が削れてフレットを横から見たときに台形状になっていることが分かると思います。

この状態では適切なピッチが得られず、いわゆるフレット音痴と呼ばれる状態になりかねず、サウンドもアタックがワンテンポ遅れるような印象があります。とは言えこの程度であれば全然普通に弾けちゃうんですが、せっかくなので直してみようと思います。

分かりやすいように画像を作ったので見てみましょう。

左側がまだ摩耗していないフレットで、右側が弾きこまれて削れて来ているフレットです。

少し大げさにしていますが、理屈で言えばこういう状態なので、ヤスリで削ったり磨いたりして摩耗したフレットをまたきれいな形にしてあげようという事です。

私が思うにステンレスフレットで音がパキッ!としていてレスポンスが速い印象を受けるのは、摩耗しにくく、画像左側の最小の接点で抑弦できる期間が長続きするからだと考えています。もちろん素材の影響もあるかもしれませんが、ニッケル製のフレットでも頂点がしっかり出ている状態だとステンレスに抱かれがちなシャープで立ち上がりが良い音の印象を受けます。

さて、本題に戻りますが、すり合わせの方法は長くなってしまうので割愛。

注意点としてはラッカー塗装の楽器に普通のマスキングテープを貼って放置していると粘着物質と塗料が反応して溶けちゃったり、粘着する力が強くて塗膜が剥がれたりなんて事があります。

今回は、大がかりなすり合わせは不要で、あくまでも凹凸を均すのみなので塗膜面にテープが触れない横着な貼り方で作業しました。

フレットをペンで黒く塗りつぶしているのは削った箇所が分かるようにするためです。

これが諸々の作業を終了した後の写真。

ボコボコとしていた凹凸が消えてフレットの頂点も丸い形に成形されています。

元々音つまりやビビりがあったわけではないですが、フレットがキレイになるとかなーーり弾きやすくなります。

擦り合わせはリフレットに比べ費用も安いので、気になる方は一度リペアショップさんに相談してみるといいと思いますよ!

ここからはちょっとしたおまけコーナー。

正直、楽器自体がしっかりしていたので軽い擦り合わせと弦交換、弦高、ネックの反りを直したらもう手を入れるところがない状態になってしまっています笑

そこでペグを見てみると楽器の貫禄には合っていますが触ってみると錆びを感じます。

これは私が思っているだけの根拠のない話なんですが、錆びているペグでチューニングをした手でギターを弾くと「貰い錆び」の理屈が手汗と合わさり弦のサビを加速させるのではないかと思います。

それにキレイに越したことはありませんかね!

そしてあれこれゴシゴシする事30分くらい。

ピカピカになりました。

ポツポツとしたサビは落としきれませんでしたが錆が手につく事もなくとても気持ちがいいです

今回はレスポールのメンテナンスした様子をお届けしました。

オーナーさんは当時購入してからずーっとこのレスポールを使用している様で、まさに一生モノの楽器です。私も今持っているギターを大切にしようと改めて思えるきっかけになりました。

アンプに繋げてみると弦アースが取れていなかったので、次回はリアピックアップをオリジナルに戻しつつ配線回りの作業風景をお届けします!

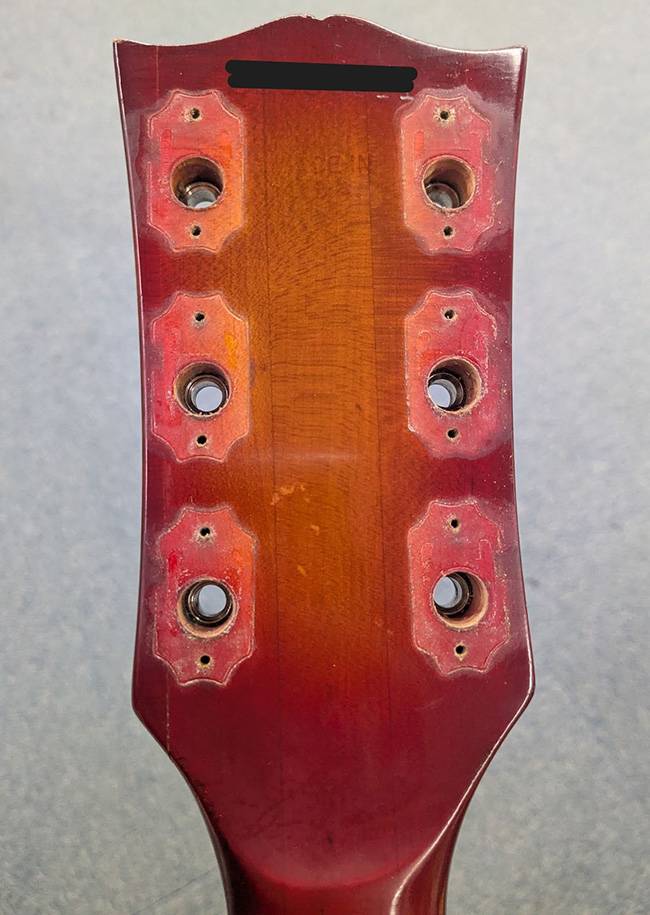

最後に今回の作業中に撮影した「古い楽器のパーツを外したとき元の色が見えるとキュンとするよね画像」を皆さんにもお届けします。

それではまた次回のブログでお会いしましょう!

はじめてのギター

はじめてのギター

ギターパーツの沼

ギターパーツの沼

DIY ギターメンテナンス

DIY ギターメンテナンス

弦の張り替え(エレキギター)

弦の張り替え(エレキギター)

ギターのお手入れ

ギターのお手入れ

お手入れに必要な道具

お手入れに必要な道具