ライブに行ったとき、サウンドエンジニアが複数のサブウーファーを近づけて設置しているのを見たことがあると思います。何か理由があるのでしょうか。

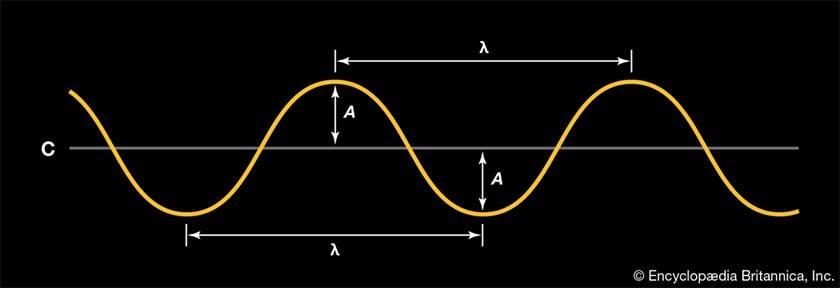

音の波長

音速の定義について思い出してください。音の伝達速度(音速)はC=fλ(f:周波数、λ:波長)で表され、測定条件が海面レベル、21℃、標準大気圧のとき秒速344mとなります。波長とは、周期性のある波において、同じ位相にある波の山、谷、ゼロ間の距離になります。音源から出た振動は空気を圧縮して伝搬します。この空気の疎密波が鼓膜と共振して音として感知します。人が聞くことができる周波数(20Hz~20kHz)の波長はおよそ17メートル~17ミリメートルです。

相互連結(Mutual Coupling)現象

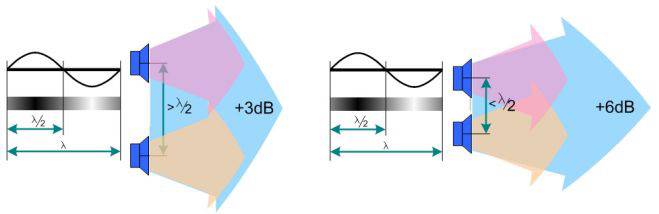

相互連結現象というのは理論上は大きさに関係なく起こります。ここでは低域のサブウーファーで起こる相互連結現象をみていきます。相互連結現象は2つ以上のサブウーファー・ユニットが同じ信号を生成し、中心軸が近く、同じ方向を向いていて、サブウーファー・ユニットの中心軸の距離より波長が短い場合に起こります。この状態で合成された音は、複数のサブウーファーが1つの大きなサブウーファーとして働き、1つの音波として伝搬します。2つのサブウーファーの場合、中心軸が近く、1/4波長と1/2波長の間にあるとき、相互連結現象は起こります。波長が短い(周波数が高い)ほど、現象が起こる中心軸の距離は短くなります。

左図のように中心軸が1/2波長より離れている場合、相互連結現象は発生しません。右図のように、近い場合に発生します。2台のサブウーファーを1/2波長より離して設置した場合、出力差は3dBです。2台のサブウーファーを近づけて設置すると、出力差は+6dBまで増加します。

相互連結現象の利点を応用する

この現象を具体化するためにQSC KS118アクティブ・サブウーファーの仕様を見てみましょう。周波数特性(-6dB)は41Hzから98Hzに拡張されています。先に述べたように、まずサブウーファーが生成する最も高い周波数のときの波長(C=fλ))を計算します。

1/2波長@98Hz=1.75m

2台のKS118サブウーファーの中心軸を1.75m以下の距離に設置すると、相互連結現象により出力を+6dBに増やすことができます。

結論

以上からお分かりのように、サブウーファーを使用した相互連結現象の利点を応用するのは比較的簡単です。サブウーファーが生成する最も高い周波数のときの1/2波長より短い距離に2台のサブウーファーを設置するだけです。サブウーファーの数を最小限にして低域における高いSPLを得られる相互連結現象は、ツアー、音楽プロダクション、DJ、音響設備会社などにとって、大きなメリットとなるでしょう。

この記事はQSCによるWhat does Subwoofers Mutual Coupling Meanの翻訳です。

QSC パワードスピーカー CPシリーズ

QSC パワードスピーカー CPシリーズ

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC Acoustic Designシリーズ

QSC Acoustic Designシリーズ

QSC パワーアンプ特集

QSC パワーアンプ特集

QSC

QSC