電気音響学と音の放射の分野では、音の放射パターンと音響特性が異なる2つの基本的な音源タイプが存在します。用途によってはどちらも魅力的となり得ます。それがポイントソース(点音源)とラインソース(線音源/柱音源)です。

この記事では、これらの音源タイプの基本的な音響原理を概観し、柱型スピーカーの歴史、開発、用途について掘り下げ、その長所と短所を説明します。

ポイントソース・スピーカー

ほとんどの点音源(ポイントソース)スピーカーの設計は、複数の独立したトランスデューサー(ツイーターとウーファー、またはツイーター、ミッドレンジ、ウーファーの組み合わせ)が隣接して配置されています。その一つの例外が同軸(コアキシャル)設計で、これはツイーターがウーファーアセンブリの中心に組み込まれており、同じトランスデューサー内にツイーターとウーファーが一体化しています。

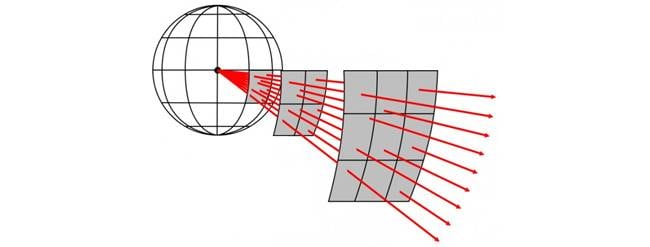

これらのスピーカーは、(理論上完璧な)単一の点から音を放射するように設計されており、「球形」の波面を生成します。これにより、垂直方向と水平方向の両方で均一な音の拡散(分散)を実現します。主に、非常に長い距離にわたる音響制御を必要としない小規模から中規模の会場で利用されます。

音の伝搬に関して、特に距離を置いた際の音のレベルの減衰については、点音源スピーカーは球形の波面を生成するため、逆二乗の法則に従います。この法則によれば、音は 1/d2(d = 音源からの距離(メートル))で減少します。したがって、球形の波面においては、距離が2倍になるごとに音のレベルは6 dB減少します。

ラインアレイ・スピーカー

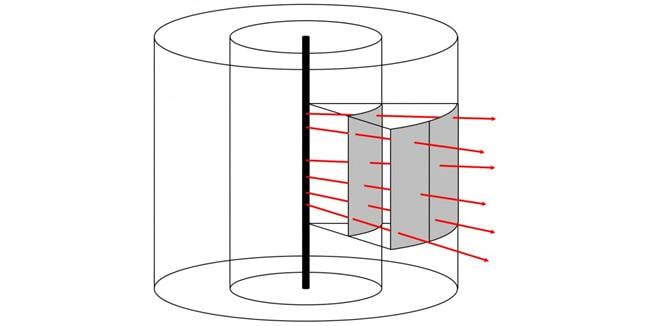

ラインアレイ・スピーカー・システムは、ツイーター、ミッドレンジ、ウーファーを含む同一のスピーカーを複数、垂直に並べたものです。これらのスピーカーは、アレイ(配列)として連携し、単一のまとまった音波を生成するように設計されています。このシステム構成により、特に垂直面において、放射される音の拡散を制御することができ、会場の音響特性に合わせて調整することが可能です。

再び距離による音の伝搬に言及すると、ラインアレイ・スピーカーは理論上、円筒形の波面を生成します。これは、点音源スピーカーが生成する球形の波面と比較して、より長い距離にわたって一貫した音圧レベルを維持します。放射される円筒形の波面は、距離による音の減衰が少なく、この減衰の公式は 1/r(r = 音源からの距離(メートル))に従います。これは、距離が2倍になるごとに音のレベルが 3 dB 減少することを意味します。

ただし、これは「無限」に長いラインの場合にのみ厳密に当てはまります。ラインの長さが増すにつれて、ラインアレイは距離が2倍になるごとに3 dB減少する音響レベルを生成するようになりますが、ほとんどの実用的な「有限」のラインアレイでは、この効果を完全に達成することはありません。さらに、この効果は周波数に依存し、より高い周波数の音波(より短い波長に対応)は、1/r の伝搬を実現するためにより短いラインで済みます。

コラム・ソース・スピーカー

コラム・ソース・スピーカーは、特定の帯域幅で円筒形の波面を放射するもので、半世紀以上前から存在し、ここ20年で人気が高まっています。これらのスピーカーは、広い水平カバレッジ、エンクロージャーの上下方向への最小限の垂直カバレッジ、そして音声帯域での一貫したサウンドを提供します。これらはすべて、特に残響の多い環境において魅力的な特徴となります。

ほとんどの設計では、複数の小型ドライバー(通常は2〜3インチ)が長い柱状のエンクロージャーに隣接して取り付けられています。一部の設計では、1つまたは複数のツイーター(通常はドーム型)が使用されますが、従来の設計には低域ドライバーは含まれません。

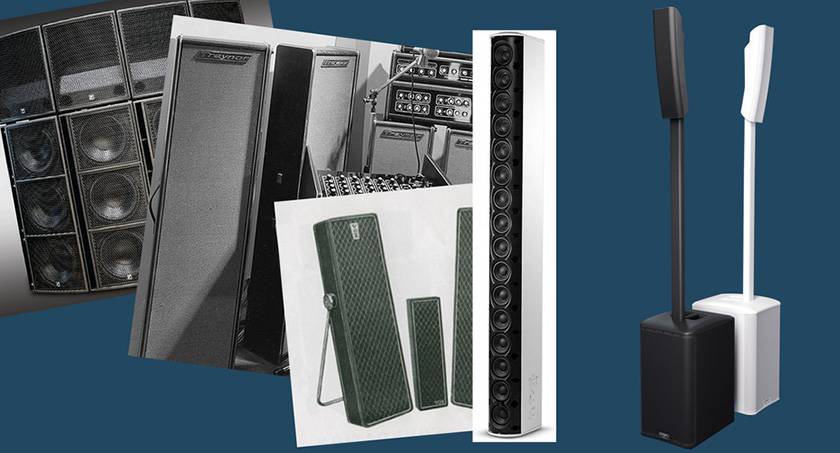

コラムスピーカー開発の歴史

初期の音響システムは、ホーン型スピーカーが利用可能になるとすぐに、その大幅に改善された効率性を活用しました。これらのホーンが持つ指向性と、比較的高い電気音響変換効率のおかげで、三極管出力の真空管アンプの比較的低い出力でも実用的な結果が得られました。

より強力なパワーアンプが登場すると、さらに優れた指向性制御を提供できる新しいスピーカー設計の探求が始まりました。そして、カラム状の設計に組み込まれたすべての直接放射型ドライバーに十分な電力を供給できる強力なアンプを使用し、ドライバーを一直線に並べることで、同位相のエネルギー付加によって軸上方向にエネルギーを集中させ、それ以外の場所へのエネルギーを低減するというアイデアが自然な流れで発展しました。

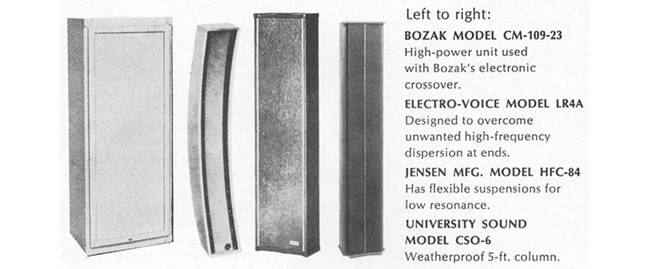

コラムスピーカーの開発は1950年代初頭にまで遡り、初期の研究はそれ以前に始まっていました。これらは、不要な場所に音を拡散させるのではなく、広い水平角度と非常に狭い垂直角度で音を向けることができる能力から、主に音声再生を目的としたPAシステムとして使用されました。これにより、大きな部屋や音響処理がされていない広い講堂での残響を減らし、音声の明瞭度を向上させることができました。また、マイクへのアコースティック・フィードバックの可能性も低減されました。

その周波数応答は可聴周波数帯域全体をカバーする能力はありませんでしたが、音声や帯域制限されたコンテンツの音楽には十分すぎるほどの性能を持っていました。

コラムスピーカーの使用が最初に記述されたのは、1952年の論文で、ロンドンのセント・ポール大聖堂での画期的な設置事例が論じられたものです。これに続き、1954年にはボストンのホーリー・クロス大聖堂で実験的なシステムが設置されました。北米での最初の商業的な応用は、北米フィリップス社によって開拓され、ニューヨーク市のシャハリス・イスラエル教会に設置されたシステムのために、オランダで製造されたコーン型ドライバーが使用されました。

特定の用途のために設計されたもの

前述の通り、コラム・ソース・スピーカーは歴史的に、教会や大講堂、会議室といった、コミュニケーションが非常に重要となる残響の多い空間で音声を再生するために設計されてきました。このようなPAシステムは、人間の声のスペクトラムという特定の帯域幅において、広く一貫した水平カバレッジと、最小限に抑えられた垂直カバレッジを提供します。これは、多くの用途で多くのユーザーにとって混乱の原因となるため、強調すべき重要な点です。

従来のコラム・ソース・スピーカーの物理的な設計には、いくつかの限界があります。

コラムの高さ: コラムの実際の長さ(高さ)は、最低周波数の指向性制御を決定します。つまり、コラムが高ければ高いほど、低中域周波数での指向性制御が向上します。

垂直指向性: カラムが高くなるほど、垂直指向性の制御が狭くなります。したがって、空間の残響が多ければ多いほど、残響空間への励起を最小限に抑えるために、カラム・ソースはより高くあるべきです。(水平方向の広い指向性は、すでに残響空間の大部分を励起しています。)

次に、コラムスピーカー内のドライバーのサイズと配置に関して、複数のトランスデューサーがすべて同じ帯域幅を再生する場合、いくつかの問題が生じます。

ドライバーの結合: 小型ドライバーは、隣接するドライバーの音響中心間の距離の半分の波長を持つ周波数までしか結合しません。したがって、物理的なドライバー間隔が、同一ドライバーのコラムがコラム・ソースとして機能する最高周波数を決定します。例えば、6.5インチのドライバーを密に配置したコラムスピーカーは1000 Hzまで、4インチのドライバーは1600 Hzまで、2インチのドライバーは3300 Hzまで結合します。これらの周波数を超えると、カバレッジ(極性応答)に不均一な放射ローブが現れ、不規則な指向性と一貫性のない音響カバレッジを引き起こします。

最低周波数: コラムの高さに基づいて考慮すべき2つ目の側面は、同一ドライバーのコラムがコラム・ソースとして機能する最低周波数です。例えば、3インチのミッドレンジ・ドライバーを使用した長さ1メートルのコラム・ソースを想定すると、ドライバー間の間隔により、その結合は2500 Hzまでしか適切に行われません。さらに、この設計が真のライン・ソース(1/rの音伝搬を持つ円筒形波面を放射する)として振る舞い始めるのは2700 Hzからです。これは、放射される波長がカラムのサイズと一致するとき、システムは依然として実質的に点音源のように振る舞うためです。放射が本当に円筒形(コラム・ソース的)になるのは、放出される波長がコラムの高さに対して小さくなったとき(この例ではコラム1メートルの高さの約8分の1にあたる2700 Hz)のみです。

2700 Hz未満では、このようなコラム設計は点音源(球形)よりは優れていますが、ライン・ソース(円筒形)よりは劣る音の伝搬を示します。したがって、従来のコラム設計における問題の一つは、円筒形(1/r)放射の利点を真に享受できる周波数範囲(この場合は2700 Hz以上)が、物理的なドライバー間隔のために小型ドライバー同士がもはや適切に結合しない周波数範囲と正確に一致する点です。

これにより、コラムスピーカーに小型ドライバー(2〜3インチ)を直列に使用した場合、例えば15 kHzまでの制御された指向性を持つ中高域周波数を正確に再生することはできないことが明らかになります。

同時に、低周波数(200 Hz未満)では、小型ドライバーの表面積と限られた変位では、低音コンテンツを再生するために必要な波長を作り出すことができないため、従来の設計では適切な音圧を生成できません。

上記すべての要素は、コラムスピーカーを音声再生に使用する際にはもちろん取るに足らないものです。しかし、コラムが完全なオーディオ帯域幅を再生するために使用される場合、これらの問題は深刻になります。この傾向は、コラムスピーカーのスリムで目立たない美観が、増え続ける聴衆や多種多様なアプリケーションにアピールしたため、10年以上前から始まりました。しかし、上述した音響上の欠点により、多くの顧客がこのようなシステムの音質に失望してきました。

KC12 - 「カラム」スピーカーの再定義

QSC KC12 スピーカーの開発は、まず顧客がコラム型デザインの美観を高く評価していることを認識することから始まりました。その上で、従来のコラムスピーカーに見られる制約や妥協点を解決し、完全なオーディオ帯域幅を処理できるPAシステムの設計を目指しました。

まず、KC12システムは、12インチドライバーを搭載し、40 Hzまで拡張するバスレフ型サブウーファーで構成されています。次に、画期的なミッド/ハイ・エンクロージャー設計には、1インチのコンプレッションドライバーと、革新的なQSC LEAF™(Length-Equalized Acoustic Flare)ウェーブガイド(L Classラインアレイシステムで導入されたもの)が組み合わされています。これに加え、2つのハイエクスカーション4インチ・ミッドレンジ・ドライバーが搭載されています。この3ウェイ設計により、システムは145度の水平カバレッジと、35度の聴衆に向けた垂直カバレッジを、一貫したフルレンジで提供し、あらゆる出力レベルでクリーンかつ自然なサウンドを実現します。

従来の設計

小型コーン型ドライバーは、低中域周波数を再生する際に非線形な挙動を示すため、第二次高調波歪みが発生します。また、これによりサブウーファーとのクロスオーバー時に、サブウーファーが不自然に高い周波数を再生せざるを得なくなり、サブウーファーの性能を低下させる原因となります。

一連の小型コーン型ドライバーは、結合が不十分なため、不均一な指向性を示し、7~10 kHz以上の周波数で強い応答のロールオフが発生します。これにより、軸外カバレッジが著しく損なわれ、高周波の存在感を少しでも出すために強力なDSPブーストによる補正が必要となります。これは、ダイナミクスの制限、歪みの増加、そして不自然な高周波サウンドの再生につながります。さらに、これらのドライバーの自然な範囲外で過剰なDSPブーストを行うと、余分な熱が発生し、システムのリミッターが想定以上に強く作動するため、全体の出力が制限されてしまいます。

十分に高いSPLを生成するためには、コーンの高い変位が必要です。一般的な小型コーン型ドライバーは物理的な限界まで押し上げられ、高レベルの第二次高調波歪みを引き起こします。

QSC KC12 アクティブ 3ウェイ・スピーカー

KC12のデュアル4インチ・ドライバーは、12インチ・サブウーファー・ユニットとの適切なクロスオーバー周波数まで、低中域周波数を十分に処理できる大きさです。

KC12は、専用の1インチ(25.4 mm)HFコンプレッション・ドライバーと、革新的なQSC LEAF™ ウェーブガイドを組み合わせることで、16 kHzをはるかに超えるまで、145° H x 35° V の明確で均一なカバレッジ、圧倒的に優れたHF感度、そして優れたスロー(遠達性)を実現します。さらに、ミッドレンジ・ドライバーをその自然な範囲外でブーストする必要がないため、余分な熱を発生させることがなく、リミッターがかかる前に高いSPLを生成できます。

KC12のコンプレッション・ドライバーは、拡張された変位能力を発揮するように特別に設計された2つの4インチ・ドライバーと組み合わされており、各ドライバーが与えられた限られた帯域幅で動作するため、高SPLを処理でき、実質的にあらゆる高調波歪みを最小限に抑えます。

結論

コラム・ソース・スピーカーの開発は1950年代にまで遡りますが、フル帯域幅の音楽再生や一般的なPAシステムにこれらを使用するようになったのは、約15年前に始まった傾向です。この種の用途に無理やり当てはめることは、カラム型スピーカー開発の当初の目的を損なうものであり、再生される音質は、音楽再生用の高品質なPAシステムに期待されるレベルに達することができませんでした。

KC12の開発にあたり、QSCの目標は、この常識を打ち破り、初めて、伝統的なカラム・スピーカーの視覚的な美しさを備えつつ、既存の設計の音響性能を大幅に上回るスピーカー・ソリューションを提供することでした。

QSC パワードスピーカー Kファミリー

QSC パワードスピーカー Kファミリー

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC Acoustic Designシリーズ

QSC Acoustic Designシリーズ

QSC パワーアンプ特集

QSC パワーアンプ特集

QSC

QSC