- SPECIAL SELECTION一覧

- QSC パワーアンプ特集

業務用音響機器の設計・製造におけるリーディングカンパニーとして知られるQSCは、設立以来40年以上もの歴史を誇ります。パワーアンプをはじめ、ラウドスピーカー、DSP、デジタルミキサーなど総合的な音響機器メーカーとして全世界に販売網を持ち、設備用、移動式、映画用など多岐に渡る分野で優れた製品を提供し続けています。

PLDシリーズは、QSCの最新技術を結集した革新的、かつ画期的なDSP搭載マルチチャンネル・パワーアンプです。フロントには大型カラー液晶ディスプレイ、各chにクロスオーバー、5バンドPEQ、リミッター、ディレイを搭載。合計出力をチャンネル数に合わせて分配可能にしたFlexible Amplifier Summing TechnologyTM(FAST) により、様々なシステムに対応可能な最先端モデルです。

GXDシリーズは、PLDシリーズと同等のDSP、大型LCDディスプレイを採用し、PLDシリーズが誇る最高の音質をリーズナブルな価格で提供するために開発された最新パワーアンプです。

PLX2シリーズは、Powerlightテクノロジーを搭載した、プロユース向けのPLX2 02シリーズと、PLX2 02シリーズのサウンドを継承しつつ、必要な機能だけに絞り、コンパクト化を図ったPLX2 04シリーズをラインナップ。

軽量設計ながら驚異のハイパワーを誇るGXシリーズは、QSCオリジナルの最新鋭保護回路"GuardRail"を搭載し、すべてのパフォーマーに最高のサウンドを提供します

PLDシリーズ

-

高いパフォーマンスと軽量化を両立

新しい出力デバイスを使用したカスタムパワー・ステージと、QSC 第3 世代クラスDパワーアンプ・デザインを採用し、更に、パワー・ファクター・コレクション(PFC)とパワーライト・パワー・サプライの併用により、軽量、省電力、ハイパワーを実現。

-

自在なルーティング、様々なシステムに対応

Flexible Amplifier Summing TechnologyTM(FAST) により合計出力をフレキシブルに分配し、自由にルーティングを組むことが可能。

-

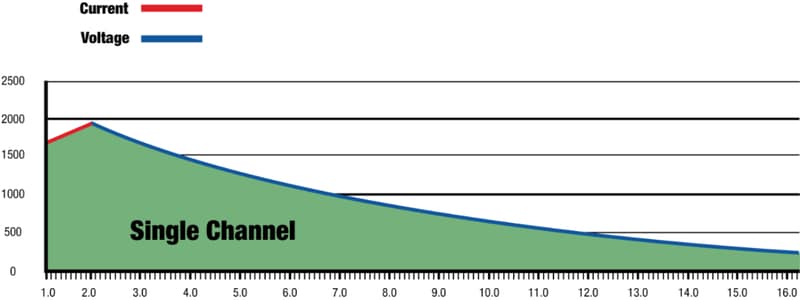

One-Channel Configurations

-

Two-Channel Configurations

-

Three-Channel Configurations

-

Four-Channel Configuration

Power Specifications

PLD4.2 PLD4.3 PLD4.5 Peak Continuous Peak Continuous Peak Continuous 4 Independent Channels

A, B, C, D8Ω 500 W 400 W 900 W 625 W 1200 W 1150 W 4Ω 700 W 400 W 1400 W 625 W 2000 W 1250 W 2Ω 625 W 325 W 1200 W 625 W 1600 W 625 W 2 Channel BTL Bridged

A+B or C+D

Doubles Voltage8Ω 1200 W 800 W 2400 W 1250 W 4000 W 2250 W 4Ω 1500 W 600 W NR* NR* NR* NR* 2Ω NR* NR* NR* NR* NR* NR* 2 Channel Parallel

AB or CD

Doubles Current8Ω 500 W 400 W 1300 W 1150 W 1250 W 1150 W 4Ω 950 W 800 W 2000 W 1250 W 2400 W 2250 W 2Ω 1200 W 800 W 2500 W 1250 W 4000 W 2100 W 1 Channel 3CH Parallel

ABC

Triples Current8Ω 500 W 400 W 1400 W 1150 W 1400 W 1150 W 4Ω 950 W 800 W 2400 W 2000 W 2500 W 2400 W 2Ω 1800 W 1200 W 3500 W 2500 W 4500 W 4100 W 1 Channel Bridged/Parallel

AB+CD

Doubles Current and Voltage8Ω 1600 W 1500 W 3500 W 2500 W 4500 W 4200 W 4Ω 2500 W 1600 W 5000 W 2500 W 7500 W 4200 W 2Ω NR* NR* NR* NR* NR* NR* 1 Channel 4CH Parallel

ABCD

Quadruples Current8Ω 500 W 400 W 1400 W 1150 W 1600 W 1150 W 4Ω 1000 W 800 W 3000 W 2500 W 3000 W 2300 W 2Ω 1700 W 1600 W 5000 W 2500 W 5300 W 4200 W For complete specifications of power output distribution (single, bridged, parallel channels and all combinations), please refer to the product’s User Manual.

NR* = Not Recommended due to excessive current draw

BOLD = Optimal configuration for the load and channel count -

-

スピーカー・プリセット・ウィザード

定番スピーカーに対応した内蔵プリセット、ユーザープリセットを使用し、短時間で容易にセットアップを完了。

内蔵プリセット QSC Audio - AP-5102

- AP-5122

- AP-5122m FOH

- AP-5122m MON

- AP-5152

- GP118-sw

- GP212-sw

- GP218-sw

- S8T

- S10T

- S12

- WL118-sw

- WL-2102

- WL212-sw

- WL218-sw

B52 - LX1515V3

- LX18V3

- MX1515

- MX18S

Cerwin-Vega (CV) - EL-36C

- TS-42

EV - ELX112

- ELX115

- ELX215

- TX2152

- TX2181

JBL - JRX112M

- JRX115

- JRX118S

- JRX125

- MRX515

- MRX518S

- MRX525

- MRX528S

- PRX415M

- PRX425

- SRX712M

- SRX715

- SRX718S

- SRX722

- SRX725

- SRX728S

- SRX738

- VRX932LA

Peavey - PR10

- PR12

- PR15

- PV115

- PV118

- PV12M

- PV215

- PVX12

- PVX15

- SP218

- SP4

Yamaha - BR12

- BR12M

- BR15

- C115V

- S115V

- S215V

- SM15V

- SW218V

-

スピーカーの潜在能力を引き出す高性能DSP

-

操作性に優れたフロントパネル

-

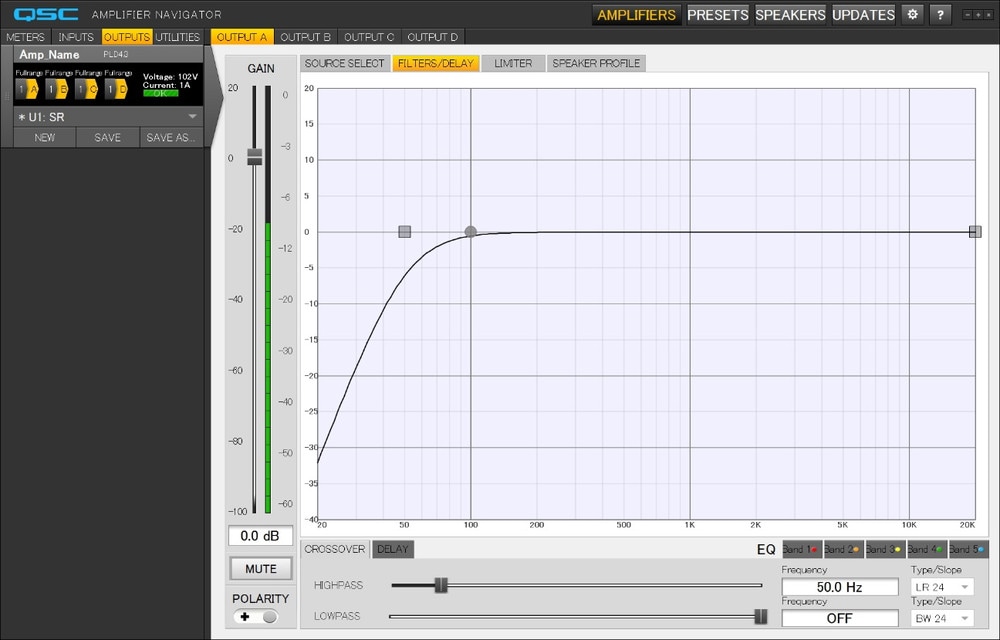

QSC Amplifier Navigator

PLDシリーズに搭載された最新のDSPは、専用ソフトウェア「Amplifier Navigator」をインストールしたPCとUSB接続すれば、PCの大きな画面上からもコントロールすることができます。

ソフトウェアのダウンロードはコチラ: http://www.qsc.com/resources/software-and-firmware/amplifier-navigator/

-

METERS画面

システム構成とレベルモニタリングが可能です。

-

INPUTS画面

各入力チャンネルのGAINを変えることができ、アンプ側のLEDメーターより細かい目盛で確認することができます。

-

OUTPUTS画面 SOURCE SELECT

この画面では各出力にどの入力信号を割り当てるかを選択することができます。

-

OUTPUTS画面 FILTERS/DELAY

ハイパスフィルター、ローパスフィルター、ディレイを設定します。下記は、ローパスフィルターが50Hz、スロープタイプは、LR24(Linkwitz?Riley 24dB/oct)が選択されています。

-

OUTPUTS画面 LIMITER

リミッターの各パラメーターを設定することができます。下記はインピーダンスは8Ω、オートマチック、出力スレッショルド400W、タイプはAggressiveを選択しています。

-

OUTPUTS画面 SPEAKER PROFILE

OUTPUT Aに設定されているスピーカーのプロフィールを確認できます

-

PRESET EDITOR画面

PLDシリーズには、予め色々なパターンのシステム構成がプリセットとして用意されています。各項目を入力してオリジナルのプリセットを作成、保存することもできます。

-

各スピーカーのクロスオーバー、ディレイ、リミッター、5バンド・パラメトリック・イコライザーを設定することができます。

-

-

仕様比較表

PLD4.2 PLD4.3 PLD4.5 4ch Contious 8Ω 400W 625W 1150W 4Ω 400W 625W 1250W 2Ω 325W 625W 625W 2ch Contious 8Ω 800W 1250W 2250W 4Ω 800W 1200W 2250W 2Ω 650W 1200W 2100W 1ch Contious 8Ω 1600W 2500W 4200W 4Ω 1600W 2500W 4200W 2Ω 1600W 2500W 4250W 1Ω 1600W 2500W 3700W 歪み 8Ω 0.01-0.03% 4Ω 0.03-0.06% 出力回路 クラスD ダンピングファクター >150 入力端子 XLR 出力端子 スピコン アンプ、負荷保護 ショートサーキット、オープンサーキット、熱, RF保護、On/Offミュート、DC異常シャットダウン、突入電流保護、入力電流保護 電源 AC100-240V 50/60Hz 消費電力(1/8POWER) 5.2A/8Ω、6.3A/4Ω、4.9A/2Ω 5.3A/8Ω、5.6A/4Ω、6.3A/2Ω 8.1A/8Ω、9.9A/4Ω、7.2A/2Ω 寸法 W48.2xH8.9xD30.5 cm W48.2xH8.9xD40.6 cm 本体重量/梱包重量 8.4kg/10.0kg 9.5kg/11.3kg 10.0kg/11.8kg

PA現場のプロが絶賛!

今回、QSCのPLDシリーズを使用したのは2000人規模の野外コンサート。ラック内に上下(かみしも)2台ずつ、合計4台のPLD4.5を収納。そしてメインスピーカー用で使用することに。その結果、多くの絶賛コメントが寄せられました。

- ■コスト対パワー&音質が優れている。

- ■パワーに対して消費電力が少ない。

- ■すっきりした音質で使いやすい

信頼性についても、「QSC社のパワーアンプはこれまで30台ほど使ったが、ガリノイズ以外、壊れたことがないのでメーカーに対する信頼性は高い!」と二重丸!

現場のプロが最後に語った言葉!

「お金を出せば良いアンプはいくらでもある。でも消費電力が大きくてC型コンセントがないと使いにくいなど、電源に注意しなければいけないものが多かった。PLD4.5は消費電力を気にしなくてもよい。“史上最強の壁コンアンプ”です。」

(株)うさぎや プロフィール

昭和51年(1976年)に徳島で創業。

コンサートPAを中心に、音響と楽器レンタル、照明・映像に関する企画設計やオペレーションに至る総合サービスを展開しています。

海外レビュー

QSC PLD 4.5アンプレビュー

By Walter Lutzu

暑い夏には、イベントやコンサートも多く開催されます。会場に足を運ぶのが習慣になっている編集者としては、機材をテストする絶好のチャンスです。

QSCから発表された新しいアンプPLD4.5を試し、E215とW218swサブウーファーのテストもできました。

PLD4.5アンプは市場に出てるほとんどのスピーカーに対応するよう、20個のファクトリープリセットが用意され、さらにそれらを変更保存することができる50個のユーザープリセットを用意されています。また、FAST(Flexible Amplifier Summing Technology)によりアンプ出力を1、2、3、4チャンネルに自由に分配、柔軟かつ多用途に使用できます。

EQ、クロスオーバー、リミッター、ディレイをコントロールする4つのDSPチャンネルがあり、外付けのプロセッサーユニットを必要としません。

フロントパネルにはチャンネル・セレクト・ボタン、ミュートボタン、LEDによる入出力メーター、400x240液晶スクリーン、操作ナビゲーションボタン、電源ボタンがあり、左右に一体型アルミハンドルが備えられ、すっきりとした重厚感のあるプロ仕様の外観を実現しています。

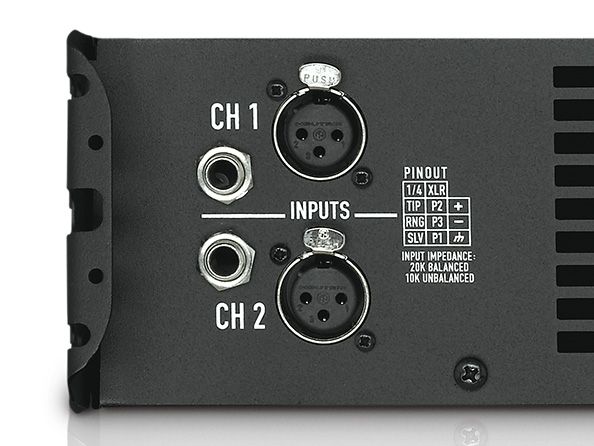

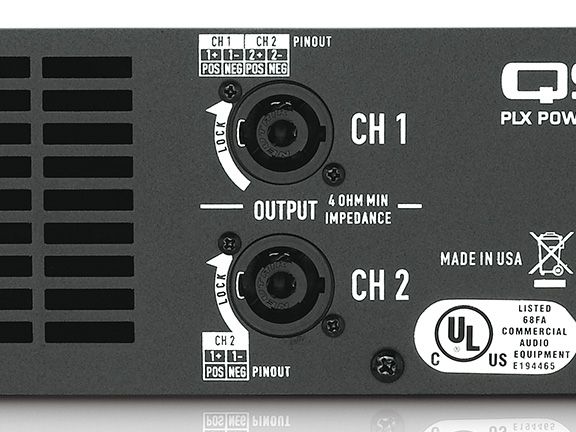

背面パネルには、XLR入力x4、並んでXLR出力x4、コンピューターに接続してソフトウェアをアップデートしたり、プリセットを保存、呼び出しをするためのUSBポート、スピコンNL4出力x4、ブリッジ用出力x2が用意されています。

出力は4種類。

- 1150W/8Ωx4

- 2250W/4Ωx4

- 2250W/8Ωx2

- 4200W/8Ωx1

2Uラック対応。質量11.8kg

仕様

- 定格歪み率(THD):0.01-0.06%

- 最大歪み率(THD):1.00%

- 周波数特性:20Hz-15kHz±0.2dB、20Hz-20kHz+0.2/-0.7dB

- ノイズ(ウェイトなし、出力ミュートなし):-101dB

- ノイズ(ウェイトあり、出力ミュート):-109dB

- ゲイン:38.4dB

- ダンピングファクター:>150

- 入力インピーダンス:>10kΩ(バランス)

- 最大RMS入力レベル:

3.9V-12.28V(+24dBu)

12V-3.88V(+14dBu) - アンプ、負荷保護回路:ショート、オープン、熱、RF保護

ミュートON/OFF時のノイズ制御、DC電源異常によるシャットダウン、突入電流、入力電流リミット保護 - 電源:

PLD4.2:AC100-132/200-240V、50-60Hz

PLD4.3/4.5:AC100-240V、50-60Hz

テスト環境(PLD4.5+E215+E218swサブウーファー)

新製品を試すとき、いつも気持ちが高ぶります。ところが、これらを移動しなければならないと気がついたとき、この高揚感は少し覚めてしまいます。E215の420x1125x464mm、質量49.1kgは決して小さくはありません。しかしながら、この大きさ質量には明確な理由があります。

大きさと質量はシャーシの材料(木製)と、何よりも内蔵された部品に依存します。E215は、2-wayフルレンジスピーカー。台形型エンクロージャーにアルミダイキャスト製ハウジングと3.5インチ・ムービングコイルを持ち、連続許容入力500Wの15インチ・ウーファーを2台搭載しています。特殊な周波数カット機構を採用して低域出力を最適化、HFクロスオーバーセクションにおける干渉を最小限にします。大型2.8インチ・コンプレッション・ドライバーを、75°の角度を持つDMTウェーブガイドに接続、ステージから最も離れたリスナーにもしっかりと中高域、高域を届けます。

E218swはダイレクト・ラジエーション・サブウーファーであり、構造は「beat hard」を目的として設計され、アルミ製バスケットを採用した18インチウーファーを2台搭載しています。寸法は1180x616x640mm、質量が76.4kgです。縦置き、横置きどちらでも対応でき、ライブはもちろん、大音量のダンスミュージックにもインパクトのある強い低域を出力します。

思わず笑みがこぼれるサウンドです。実際、サブウーファー単体から出る「しっかりとした」インパクトのあるサウンドは久しぶりに聴きました。パワフルでバランスが取れていて、ヘッドルームに余裕があります。

このアンプとシステムのパワー限界点を探ることはできませんでした。騒音の問題があり、広場でこれ以上ハードにシステムをドライブすることができそうもなかったからです。水平方向のカバレージは正確にコントロールされていて、QSCの公式データに記載されているように、指向角度の精度もかなり高くなっています。

結論

機材屋である我々にとって、マイク、LEDスポットライト、ミキサーなどをテストするのはいつも楽しいのですが、このスピーカーは別次元です。大音量で聴いても全く疲れない余裕のあるヘッドルーム、マスターフェーダーから指を離すのが惜しいくらいでした。

設置手順は直感的で分かりやすく、マニュアルを開く必要はありませんでした。

アンプの操作は簡単で直感的、そしてスムーズです。メニューは全体が分かりやすくデザインされています。

製品は構造とサウンドのあらゆる面から見てもよくできています。問題としてあえて挙げるなら、スピーカーの重さとシャーシ上面にハンドルがないことくらいです。

このシステムはハイパワー、高い信頼性、そして品質を求めるユーザーに最適だと思います。倉庫からトラックに積んでイベントからイベントへ運ばれるような用途に向いています。そしてシステムのトータル価格はとても魅力的です。

FAST (Flexible Amplifier Summing Technology)

By David Fuller 2016年8月23日

過去の知識や経験を無意味にしてしまう技術革新が起こるときがあります。数年前、QSCは4チャンネルDSPパワーアンプの新しいプラットフォームを発表。ライブサウンドにはPLDシリーズ、会議室などの設備用にはCXDシリーズ、映画館にはDPAシリーズなどが登場しました。

共通仕様

- 第4世代PowerLightスイッチング電源搭載

- 出力補正技術Power Factor Correction(PFC)採用

- スピーカーに合わせてサウンドを調整するDSP搭載

- 第3世代クラスDトポロジー採用

- QSC独自の技術であるブリッジ方式FAST (Flexible Amplifier Summing Technology)採用。FASTこそが劇的にアンプ業界の考え方を変えるものです。

オームの法則を理解するとFASTを理解できます。

出力(W)は電圧(V)の2乗を抵抗値(R)で割り算したものです。

W=V2/R(スピーカーのインピーダンス(R)は周波数と温度により変化します)

一般的なアンプはブリッジ接続せずに、2Ωのときに最大出力が得られるように、高出力アンプを設計しています。

アンプをブリッジ接続すると、出力電圧を単純に2倍にすることができます。しかしながら、電流のリミットは変わりません。電流は低いインピーダンスのとき多く流れますが、熱が問題となり、限界があります。これにより、2倍の電圧が得られるメリットは、4Ω以上のインピーダンスを使用するときのみ有効となります。これが、2Ω負荷に対してブリッジ接続の出力が仕様書に掲載されない理由です。

QSCから発表された新しい世代のFASTを採用したアンプは、ブリッジとパラレル両方の接続に対応しています。一般的なアンプが2Ω負荷に対して最大出力が得られるように設計されているのに対して、FASTアンプでは、6Ω(4Ωと8Ωの間)のとき最大出力が得られるように設計され、FASTアンプはブリッジ接続とパラレル接続、両方に対応することができます。

ブリッジ接続とパラレル接続の違いについて

ブリッジ接続とパラレル接続の違いは、電池を使って説明すると分かりやすいと思います。

2本の電池を直列に繋いで電球に接続すると、電圧が2倍になり、電球は明るく光ります。アンプのブリッジ接続も同じです。並列に繋いで電球に接続すると、明るさはそのままに、電球を2個繋ぐことができます。これはアンプのパラレル接続と同じです。アンプ出力のインピーダンスが低くなり、電圧は十分ですから、多くのスピーカーを鳴らすことができます。

FASTを使用し、アンプをブリッジ接続すると、高いインピーダンス(8-16Ω)に対して効率良く大きな出力が得られ、同時にパラレル接続のときでも、低いインピーダンス(2-4Ω)に対して大きな出力が得られます。

さらにFASTアンプは、低インピーダンス(1-2Ω)において大きい電流が得られるため、3チャンネルや4チャンネルでもパラレル接続が可能となります。大規模なシステムに対して、4チャンネルを使用したブリッジ-パラレル接続が可能となり、4-8Ωスピーカーでも8000Wのダイナミックパワーをも得ることができます。

パラレル接続でもブリッジ接続より高い出力を得ることができるなら、どうして皆が同じようにやろうとしないのでしょうか?

答えは簡単です。設計するのが本当に難しいからです。QSCは業界で屈指の技術者を擁しているからこそ、実現できたのです。

Tech Corner

バランスケーブルとアンバランスケーブルの違いは?

まず、すべてのケーブルはノイズの影響を受けて、オーディオシステム全体の音質を低下させる可能性があるため、アプリケーションに適したケーブルを選択することが非常に重要です。

アンバランスケーブル

アンバランスケーブルは、ケーブル内部の2本の導線が1つのコネクターに接続されたもので、信号線とシールド/グラウンド線で構成されています。標準的なTS(チップ、スリーブ)ギターケーブルはアンバランスケーブルです。AVコンポーネントで使用される標準的なRCA ケーブルは、2本のアンバランスケーブル(赤と白のRCAコネクター)を使用しています。

ケーブルの中央に信号線があり、その周囲をシールド/グラウンド線が取り囲んでいます。シールド/グラウンド線は、オーディオ信号の一部を伝送するのと、信号線を静電気やノイズ、電波(RF)などの外部干渉からシールドするという2つの役割を果たします。アンバランスケーブルのノイズ除去が十分ではない場合、ケーブル自体がアンテナのような役割を果たし、ノイズを拾ってしまいます。これを防ぐため、アンバランスケーブルの長さは、4-6メートルを超えないようにしてください。特にノイズの多い環境で使用する場合や、キーボード、ギター、MP3 プレーヤーなど、一般的にレベルの低い信号を使用する場合に注意が必要です。

バランスケーブル

バランス接続は、信号をシールド/グラウンド線から分離して伝送することで、この問題を解決します。バランスケーブルは、2つの信号線をシールドで囲んでいます。バランス接続は「差動入力」を使用します。つまり、回路は2本の信号線間の電圧差のみにより作用します。両方ともシールドに対する電圧差が同じであれば相殺され、回路はノイズを無視することができます。

一般的に、2つの導線上の信号は互いに対象であると考えられていますが、実際にはそうでない場合もあります。バランス出力の中には、信号を片側だけで駆動し、もう片方をグラウンドに終端して、インピーダンスを駆動側と同じにしているものがあります。

バランス接続というのは、信号の対称性ではなく、両方の信号線のグラウンドへのインピーダンスが正確に等しくなっているということです。これは、一方の側に入ってきたノイズがもう一方の側にも等しく入り、相殺されるという考え方です。さらに高性能のバランスケーブルでは、2本の信号線がツイストされていて、静電ノイズや電磁ノイズが相殺されます。

そのため、バランスケーブルは、15~30 メートルの長さのものもあります。バランス信号用に設計された標準的なバランスコネクターは、XLRとTRS(チップ・リング・スリーブ)です。

QSC FASTパワーアンプについて聞いたことがありますか?

新しいテクノロジーが登場すると、ユーザーはそれまでの概念を再考し、システムの定義や設計の方法を変更することがあります。数年前、QSCは、Flexible Amplifier Summing Technology™(FAST)を備えた4チャンネルDSPパワーアンプという新しいパワーアンプのプラットフォームを導入しました。現在、このテクノロジーは、PLD、CXD、CX-Q、DPAおよびDPA-Qシリーズに搭載されています。

この画期的なFAST(Flexible-Amplifier-Summing-Technology)により、QSCアンプは従来よりも広範囲のスピーカー負荷(インピーダンス)において効率的に動作させることが可能になりました。この技術を新しいClass-D制御回路に組み込むことにより、ユーザーは、負荷の異なる複数のアンプ出力チャンネルを組み合わせることができ、それぞれの出力チャンネルへ最適な電力伝送を可能にします。

単一の負荷インピーダンス(4Ω、8Ωなど)で最高の効率(および出力)を提供するように設計された従来のアンプとは異なり、FASTを備えたQSCのアンプでは、ユーザーはスピーカーの負荷に対して最適な出力構成を選択できます。ブリッジ、パラレル、およびブリッジ-パラレルなど様々なモードでアンプの出力チャンネルを柔軟に組み合わせることができ、アンプはそれに合わせて電圧、電流の供給を最適化することができます。たとえば、2つのチャンネルをブリッジモードで使用すると、高いインピーダンス(8?16オーム)に最適化された、より大きな出力が得られます。2つのチャンネルをパラレル接続した場合も、低インピーダンス(2?4Ω)に最適化された大きな出力が得られます。それだけではありません。

QSCのFASTアンプは、3つ(または4つ)のチャンネルをパラレルモードで組み合わせて、低インピーダンス(1?2Ω)で高い電流を実現する機能も提供します。また、4つすべてのチャンネルをブリッジ-パラレル接続して、4?8Ωの負荷に最適化された8000Wの出力を実現することもできます。

GXシリーズ

-

GXシリーズ専用の保護回路“GuardRail”を搭載

アンプ駆動による温度上昇や音の歪みによるトラブルを未然に防ぎます。過大出力などの原因によりアンプに負荷がかかると、温度異常によるミュートが行われる前に音量が下がり、冷却ファンが最高速で回転します。入力信号のレベルを下げることにより、アンプは1~2 分以内に標準的なゲインに復帰します。

-

コンパクトで軽量なボディ

-

サブウーハー用クロスオーバースイッチ搭載

-

さまざまなシステムを構築

通常のステレオ再生をはじめ、ステレオ2ウェイ、メインとモニターなど、さまざまなシステムに柔軟に対応します。

-

豊富な入出力端子

海外ブログ

-

ラベリアマイクとヘッドセットマイクの違いについて

By Golden Preciado 投稿日: 2024年8月5日

-

インイヤーモニター IEM の最適な使用法

By Golden Preciado 投稿日: 2024年6月17日

-

モニターによるパフォーマンスの向上

By Golden Preciado 投稿日: 2023年11月6日

-

ハウスミックスをブロードキャストやライブストリーミングに最適化する方法

By Golden Preciado 投稿日: 2023年6月27日

-

なぜ、ダイナミックレンジが重要なのか

By Christophe Anet 投稿日: 2023年5月30日

-

サブウーファーのフライング型と床置き型の違い

By Christophe Anet 投稿日: 2023年5月2日

-

EQを使用して、クリアで存在感のあるミックスを作る(パート3)

By Golden Preciado 投稿日: 2023年3月14日

-

EQを使用して、クリアで存在感のあるミックスを作る(パート2)

By Golden Preciado 投稿日: 2023年3月1日

-

EQを使用して、クリアで存在感のあるミックスを作る(パート1)

By Golden Preciado 投稿日: 2023年2月13日

-

指向性を実現するサブウーファーの効果的な配置方法

By Christophe Anet 投稿日: 2022年6月2日

-

ライブサウンドのためのスピーカー配置。実践的なヒント(パート4)

By Christophe Anet 投稿日: 2022年5月9日

-

ライブサウンドのためのスピーカー配置。実践的なヒント(パート3)

By Christophe Anet 投稿日: 2022年4月1日

-

ライブサウンドのためのスピーカー配置。実践的なヒント(パート2)

By Christophe Anet 投稿日: 2022年3月1日

-

ライブサウンドのためのスピーカー配置。実践的なヒント(パート1)

By Christophe Anet 投稿日: 2022年2月2日

-

QSC Directivity Matched Transition技術の説明

By Christophe Anet 投稿日: 2021年12月3日

-

パッシブ、アクティブ、パワードスピーカーの違いは何ですか?

By Christophe Anet 投稿日: 2021年11月2日

-

Gibson Garage Experience Centerのサウンドを支えるQSC

By QSC 投稿日: 2021年9月30日

-

聴覚マスキングによる音の認識への影響

By Christophe Anet 投稿日: 2021年7月8日

-

コムフィルタリングを回避する方法

By Christophe Anet 投稿日: 2021年6月23日

-

完成した作品に適切なフォーマット

By Christophe Anet 投稿日: 2021年2月10日

-

ライブに備え、機材をすぐに使える状態へ

By Christophe Anet 投稿日: 2021年1月7日

-

QSC GXアンプが伝統のRock-Olaジュークボックスを刷新

By QSC 投稿日: 2020年2月27日

PLX2 02シリーズ

PLX2シリーズはQSCにフラッグシップモデルとして、ライブ、ミュージシャン、ポータブルPAの要求を満たす高品質なサウンドを提供し続けています。

-

第三世代のPower Lightテクノロジー

軽量な筐体ながら、クリーンで歪みのないパワフルなサウンド、QSCならではの高い信頼性を実現

-

プロユースの現場に対応

ステレオは8Ω/4Ω/2Ω、ブリッジは8Ω/4Ωに対応

-

2種類の低域フィルター

PLX2 02シリーズには、2種類の低域フィルターが搭載されており、これらを組み合わせることで可能な限り最適なパフォーマンスを提供することができます。

-

Top/Full/Subフィルター

2ウェイシステムに最適な100Hzのロー/ハイパスフィルターにより、1台でハイボックスとサブウーハー用の信号を振り分けることができます。

※ステレオ2ウェイの場合は、2台のアンプが必要です。 -

33Hz/Fullフィルター

サブウーハーシステムに対応する33Hzローカットフィルター

33Hz以下を再生可能なサブウーハーは「Full」、サブウーハーではない場合は「33Hz」に設定することをお薦めします。 -

Load Top/Full/Sub Switch 33Hz/Full Switch Subwoofer Sub Full or 33Hz Small Full Range

(10" and smaller woofer)Full 33Hz Large Full Range

(12" and larger woofer)Full Full or 33Hz Top Box Top Full Studio Reference Full Full -

-

豊富な入出力端子

-

クリップリミッター搭載

-

コンパクトで軽量なボディ

PLX2 04シリーズ

-

第三世代のPower Lightテクノロジー

軽量な筐体ながら、クリーンで歪みのないパワフルなサウンド、QSCならではの高い信頼性を実現

-

シンプルな入出力端子

-

コンパクトで軽量なボディ

| PLX1104 | PLX1804 | PLX1802 | PLX2502 | PLX3102 | PLX3602 | GX3 | GX5 | GX7 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ステレオ8Ω | 325W | 600W | 330W | 450W | 600W | 775W | 300W | 500W | 725W |

| ステレオ4Ω | 550W | 900W | 575W | 750W | 1000W | 1250W | 425W | 700W | 1000W |

| ステレオ2Ω | - | - | 900W | 1250W | 1550W | 1800W | - | - | - |

| ブリッジ8Ω | - | - | 1200W | 1500W | 2100W | 2600W | - | - | - |

| ブリッジ4Ω | - | - | 1800W | 2500W | 3100W | 3600W | - | - | - |

| 歪率 | <0.02% | 0.05%未満 | 0.05%未満 | 0.05%未満 | |||||

| 出力回路 | クラスAB | クラスH (2段階) |

クラスAB | クラスH (2段階) |

クラスH (2段階) |

クラスH (2段階) |

クラスB | クラスH | クラスH |

| ダンピングファクター | 200以上 | 500以上 | 100 | 100 | 100 | ||||

| 入力 | XLR、TRSフォン | XLR、TRSフォン、RCA | |||||||

| 出力 | スピコン | スピコン、バインディングポスト | スピコン、フォン、バインディングポスト | ||||||

| クロスオーバー | なし | 100Hz(TOP/FULL/SUB)、33Hz/FULL | FULL/100Hz(ch1:LF、ch2:HF) | ||||||

| 保護回路 | ショートサーキット、オープンサーキット、異常温度、超高周波無線周波、異常負荷、電源ON/OFFミュート、DC異常ブロック、クリップリミッター、超低周波フィルター、(-3dB@5Hz) | ショートサーキット、オープンサーキット、異常温度、無線周波、DC異常負荷保護 | |||||||

| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||

| 消費電力 (1/8出力、4Ω) |

9.0A | 10.1A | 9.7A | 9.0A | 10.6A | 13.1A | 7.6A | 7.0A | 12.2A |

| 奥行き | 27.9cm | 37.9cm | 25.7cm | ||||||

| 高さ | 2U | ||||||||

| 重量 | 5.9kg | 9.5kg | 12.1kg | 12.6kg | 7.7kg | ||||

GXDシリーズ

-

軽量、省電力

高効率クラスDアンプとユニバーサルパワーサプライを採用

-

直感的な操作が可能

-

PLDシリーズと同等のDSP

-

マルチ・ルーティング

20種類のプリセットを内蔵、ステレオ、モニター、サブウーハー、バイアンプ、モノと状況に合わせたシステム構築が可能

- 2ch 入力、ステレオDSP、2ch 出力 (プリセット番号:P1-P7)

- 2ch 入力、セパレートDSP、2ch 出力 (P8- P10)

- 1、または2ch 入力(モノラルミックス)、セパレートDSP、2ch 出力 (P11- P18)

- 1、または2ch 入力(モノラルミックス)、ステレオDSP、2ch 出力 (P19-P20)

プリセット名 入力 出力 DSP DSP A DSP B LPF HPF LPF HPF P1 ST SAT FULLRANGE 2ch 2ch ステレオ バイパス 20Hz バイパス 20Hz P2 ST SAT 80Hz 2ch 2ch ステレオ バイパス 80Hz バイパス 80Hz P3 ST SAT 90Hz 2ch 2ch ステレオ バイパス 90Hz バイパス 90Hz P4 ST SAT 100Hz 2ch 2ch ステレオ バイパス 100Hz バイパス 100Hz P5 ST SUB 80Hz 2ch 2ch ステレオ 80Hz 20Hz 80Hz 20Hz P6 ST SUB 90Hz 2ch 2ch ステレオ 90Hz 20Hz 90Hz 20Hz P7 ST SUB 100Hz 2ch 2ch ステレオ 100Hz 20Hz 100Hz 20Hz P8 MONITORS 60Hz 2ch 2ch セパレート バイパス 60Hz バイパス 60Hz P9 MONITORS 80Hz 2ch 2ch セパレート バイパス 80Hz バイパス 80Hz P10 MONITORS 100Hz 2ch 2ch セパレート バイパス 100Hz バイパス 100Hz P11 SUB SAT 80Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 80Hz 20Hz バイパス 80Hz P12 SUB SAT 90Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 90Hz 20Hz バイパス 90Hz P13 SUB SAT 100Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 100Hz 20Hz バイパス 100Hz P14 BIAMP 1000Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 1000Hz 20Hz バイパス 1000Hz P15 BIAMP 1100Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 1100Hz 20Hz バイパス 1100Hz P16 BIAMP 1200Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 1200Hz 20Hz バイパス 1200Hz P17 BIAMP 1300Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 1300Hz 20Hz バイパス 1300Hz P18 BIAMP 1500Hz 1 or 2ch 2ch セパレート 1500Hz 20Hz バイパス 1500Hz P19 MONO SATS 50Hz 1 or 2ch 2ch ステレオ バイパス 50Hz バイパス 50Hz P20 MONO SUB 100Hz 1 or 2ch 2ch ステレオ 100Hz 20Hz 100Hz 20Hz

サンプル音源比較

ムービー

PLDシリーズ

PLDseries

PLD/CXDシリーズ 製品紹介

FASTについて

製品技術について

製品内部について

Preset Wizard, Speaker Wizard & Utility

Inputs/Outputs & EQ Processing

Front Panel & Navigation

Amplifier Navigator Software

GXシリーズ

PLX2シリーズ

PLX2series 04model

PLX2series 02model

PLX2 - Bullet Proof power amplifiers

PLX Professional Power Amplifiers Overview