最適なサウンドとパフォーマンスを実現するために、スピーカーを設置する際に考慮すべき要素は数多くあります。第2部では、室内音響に焦点を当て、「逆二乗則」と「臨界距離」についての話になります。

部屋のサイズと音響を考慮する

まず、小さな会場は通常、音圧の大きい音源の再生には適しません。なぜなら、部屋の物理的な大きさが中音域の波長と一致するため、中音域から低音域で不快な共鳴を起こすからです。このような部屋では、スピーカーを部屋の角の近くに置いたり、床と天井の中間の位置に置くことは避けてください。また、低域再生レベルが過大にならないように注意してください。

一方、広い会場では強い残響音の発生が多く、音の透明度や明瞭度が低下したり、低域が濁ったりします。このような会場では、残響音場の発生をできるだけ抑えるために、部屋に多くのスピーカーを分散させ設置するオーディオシステムにするのが良いでしょう。

また、指向性のない低周波音は、コンクリートや壁、天井を振動させるほど強力です。このような構造物から発生する振動は「ダイアフラム共振」と呼ばれ、低周波の鮮明さを損ないます。これらの共振は、建物の構造体を介して効率的に伝わるため、非常に遠くまで低周波が聞こえることがあります。この伝達現象に対応できない場合はまずPAシステムの低域レベルを検討し、指向性のあるサブウーファーの設置を検討してください。

カーディオイド・サブウーファーではサブウーファーの後方に放射する音のエネルギーをキャンセルし、前方に放射するエネルギーを増強します。1台のQSC KS212Cまたは2台のKS118アクティブサブウーファーをカーディオイドモードで配置すると、その放射パターンは後部より前部の方が15dB高い出力となります。このようにサブウーファーの後方で適切なキャンセルが行われることで、建物の構造体に伝わる音響エネルギーを低減することができます。

音の反射面

PAシステムのサウンドには、室内音響が大きな役割を果たします。音響的にデッド(反響が少ない)な部屋は稀で、残響の多い会場が普通であり、音響的に反射する面が大きく、客席に向かって不要な第一反射音が投射され、音質が損なわれています。

PAシステムをセットアップする前に、スピーカーの正面方向と壁面の種類を確認する必要があります。大きな出窓、ガラス面、石やタイルの壁、コンクリート面などはなるべく避け、家具や棚、ソファー、カーテン、布などがある壁に面してPAシステムを設置するようにします。これにより最初の反射エネルギーを最小にできます。

逆二乗の法則の適用

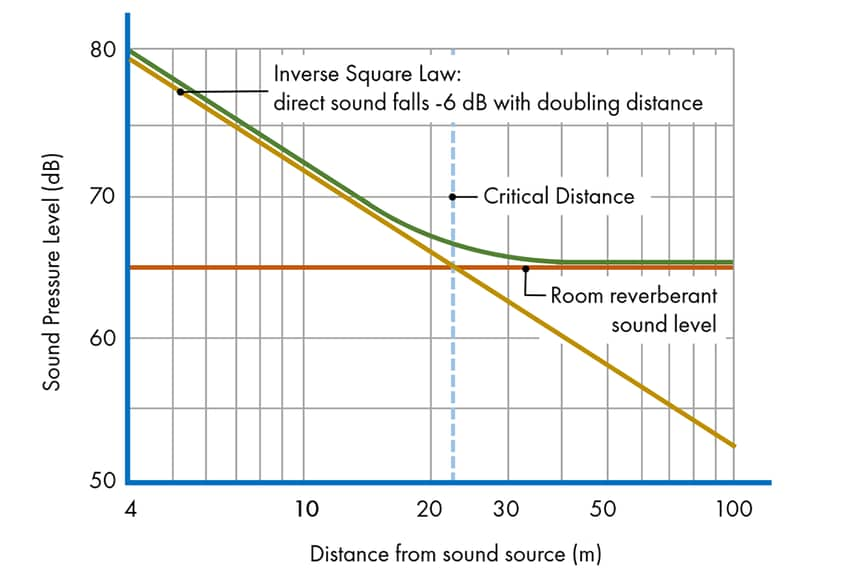

音のエネルギーが距離によってどうなるか。「逆二乗の法則」によると、音響的に安定した室内環境では、直接音はスピーカーからの距離が2倍になるたびに50%(-6 dB)強度が減少します(図参照)。大きな会場では、観客がステージやPAシステムから遠く離れていることもあり、レベル低下は非常に大きくなる可能性があります。そのような会場では、メインPAシステムを補完し、聴衆を適切にカバーするためにディレイスピーカーやフィルスピーカーを使用するのが一般的です。

この法則の具体的な例を、次に示します。各スピーカーがカバーする最も近い(大きく聞こえる)ポイントを最初の距離「a」、最も遠い(小さく聞こえる)ポイントを「b」と定義してみましょう。ここで、聴衆全体をカバーするための目標値を、聴衆が聞こえる音の最も大きな地点と最も音が小さい地点の間に「6 dB以上の差が生じない」ように定めます。これを達成するには、スピーカーの配置と向きを適切に設定する必要があります。守るべきルールは、「a」の2倍の距離より近くに常に次のスピーカーを配置しなければならないということです。この原則に従って、次回(第3回)は、これを実際にどのように実行するかを見ていきます。

クリティカル・ディスタンス(臨界距離)

もう一つの興味深い音響原理は、「臨界距離」と呼ばれ、直接音と残響音のエネルギーが等しくなる距離です。正確には、音源の残響音場が、音源から放射される音場と一体化した状態と定義されます。入射した音波の反射、吸収、透過などは、壁の表面により異なります。残響が多い部屋ほど、臨界距離は音源に近くなります。逆に、吸収性の高い部屋ほど、臨界距離は音源から遠くなります。

良好な室内音響設計のためには、臨界距離を音源から可能な限り遠く、残響は最小かつ、すべての周波数で均等にする必要があります。スピーカーからの直接音は、距離の関数に従ってレベルが減少しますが(逆二乗則)、残響は常に部屋全体に広がっています。(スピーカーからは常に新しい音が発せられるので、残響は新しい音と吸収された音が等しくなるまで蓄積され続けます。) スピーカーから音を出している限り、壁面などに吸収された音量と同量の残響音が常に新しく補填され、残響音が常に一定量存在する状態となります。

残響音が直接音より12dB以上大きくなると、明瞭度が完全に失われます。この「臨界距離」を見つける最も簡単な方法は、スピーカーから音楽コンテンツを再生し、会場内を歩き回ることです。複数のスピーカーを使用しても同様にこの作業を行えます。 どの部屋でも、このように臨界距離を見つけられます。聴衆の席が臨界距離を超える前に(直接音を伝える)スピーカーを増設する必要があります。

第1回では、スピーカーが隣接する表面や音を放射する空間とどのように相互作用するか、第2回では室内音響の課題と音の距離による伝達について説明しました。次回は特にスピーカーの配置に焦点を当てます。ご期待ください。

QSC パワードスピーカー CPシリーズ

QSC パワードスピーカー CPシリーズ

QSC パワードスピーカー Kファミリー

QSC パワードスピーカー Kファミリー

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC パッシブスピーカー Eシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ

QSC パワーアンプ特集

QSC パワーアンプ特集

QSC

QSC