前回のブログ「松脂の仕立て」では、松脂の表面を平らにして→塗りやすい状態に整えるやり方についてお話しました。

今回は松脂の塗り方についてのお話をしたいと思います。

こんなお困り事はありませんか?

「新品の松脂を買いました。表面ツルツルだけどどうやって塗ればいい?」というお問い合わせを受ける事があります。

松脂を新たに購入された方が開封して

「表面にフィルムが貼ってある」「コーティングされていて塗ることができない」「固すぎる」

これは実際にあった「クレーム」の一部です。

ある程度の知識を得た後では笑い話になってしまう、こんなお問い合わせを時々お受けします。商品として流通している松脂は、どれもまず例外なく表面はツルツルで、しかしながら平滑ではありません。

前回のブログでもお話しましたように、松脂の表面が平らでなければ、弓に対して接触面が少なくなって、うまく塗ることができません。

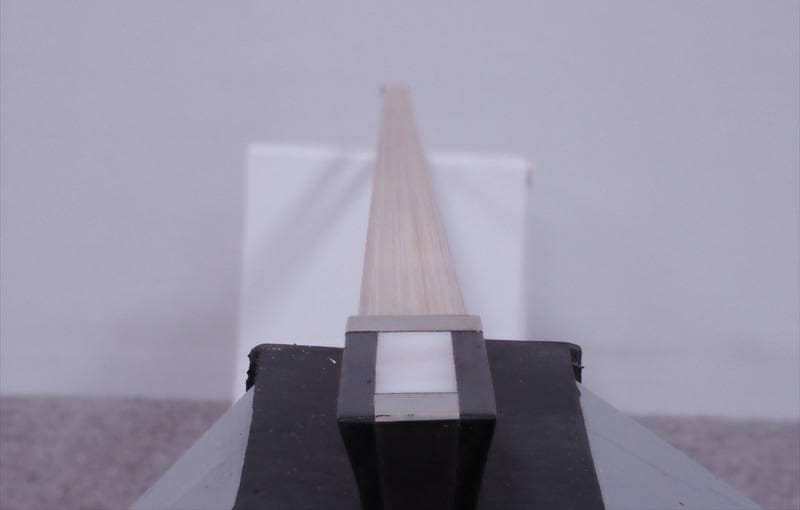

新しい松脂:デコボコで隙間だらけです

削って平らにした松脂:隙間がありません

中古のバイオリンについてきたデコボコ松脂で塗るのに苦労していませんか?

「通っている教室の先生、或いは先輩生徒さんから中古でバイオリンを譲り受けた。ところが松脂がデコボコだった。知り合いなので文句も言えません、どうしたらいいでしょう」こんなご相談も時々あります。

松脂の状態が整ったら、いよいよ塗っていきましょう。

「松脂の塗り方」2分弱の動画をご覧ください。

動画と以下の説明は「新しい弓、または毛替えをした弓に松脂を塗る場合」の手順です。

- 最初に弓の毛を演奏する時の状態程度に張ります。

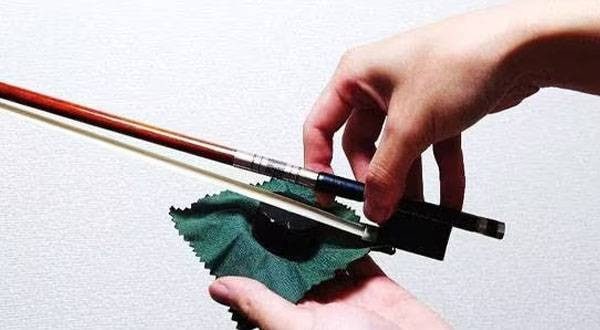

- 松脂は弓の毛全体に塗るわけですが、多くの方の場合右手に弓、左手に松脂を持ちます。

- 元弓から塗り始めます。小刻みに往復させて元弓に松脂を塗ります。

- 先弓に移動して同じように小刻み往復で塗ります。

- 小刻み往復を弓の毛の場所を変えながら同じように塗っても良いですし、大きく動かす場合は力を均一にゆっくりと動かして塗っていきます。

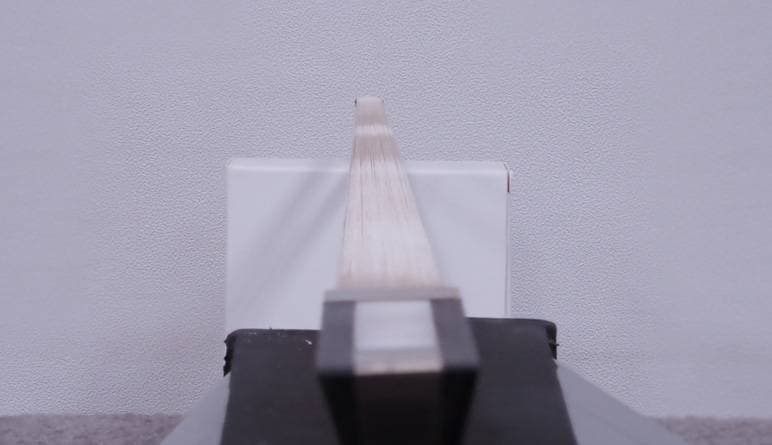

- 一通り全体を塗ったら弓の毛への松脂のつき加減を見てみましょう。これは松脂を塗る前の弓の状態です。

→ 弓の毛をフロッグ側から視力検査の気球を見る時の要領でまっすぐに見て下さい。

松脂がついている部分と、ついていない部分がむらになっているのがお分かりになるでしょう。ついている部分は松脂の粉が白くついていますが、ついていない部分はやや黒ずんで見えると思います。この弓は分かりやすいように意図的にむらをつけています。実際に塗ってこのチェックの仕方で見てみると、思いのほかむらがある事がお分かりいただけると思います。確認できたら - ついていない部分に松脂を塗り足します。

- 最後に全体に大きく往復させて塗り足しを行い、楽器に当てて音を出してみます。

- ここで弓全体、むらなく音が出ていれば完了です。

これは筆者が日常的に行っている方法ですが、松脂の塗り方には奏者の方でご見解がおありと思います。習っている先生をはじめご指導いただく方のお話と食い違う部分があればご斟酌ください。

松脂はどの位塗ればいい?

これはなかなか難しい質問です。何故なら弓についた松脂の量を測定するのは困難です。今回のブログを書くにあたって0.1g単位まで測れるはかりで新しい弓に松脂を塗って計測を試みましたが全く計測できない、という結果でした。つまり演奏に必要な松脂が塗られている状態は0.1g以下の量、と判断できると言うことになります。

この計量した弓はかなり軽いものでした。

仮に値が確認できたとしても毎回計量するわけにもいかないと思います。結局のところ「音がちゃんと出る」ところの加減を体得していただく、という以上の説明は実際のところできないでしょう。

慣れてくると音を出した瞬間に、これでOKとか、もう少し塗ろうかな、とか言う感覚が備わってきます。

松脂の表面を平滑に保つコツとは

今日のブログでおそらくこれが最も肝心な部分だと思います。

これまでお使いの松脂は使っているうちにデコボコになってしまいましたか?

デコボコ松脂は仕立て直せばまた平らになりますが、削った粉はもったいないし、何とか平らな状態を保つことはできないものでしょうか。

筆者の結論を先に申し上げますが、日常的なご使用で松脂の表面を平らに保つには次の項目に気をつけていただく事をおすすめします。

① 弓に塗る時の力の入れ具合をできるだけ一定に保つ

弓を一往復させたくらいでは松脂がどれぐらい削れているのか目では見えないレベルだと思います。しかし間違いなく「減って」いるに違いないので、同じ場所を何回も往復させると、その部分が先に減っていくのは明らかです。

これがデコボコになる一番の原因です。

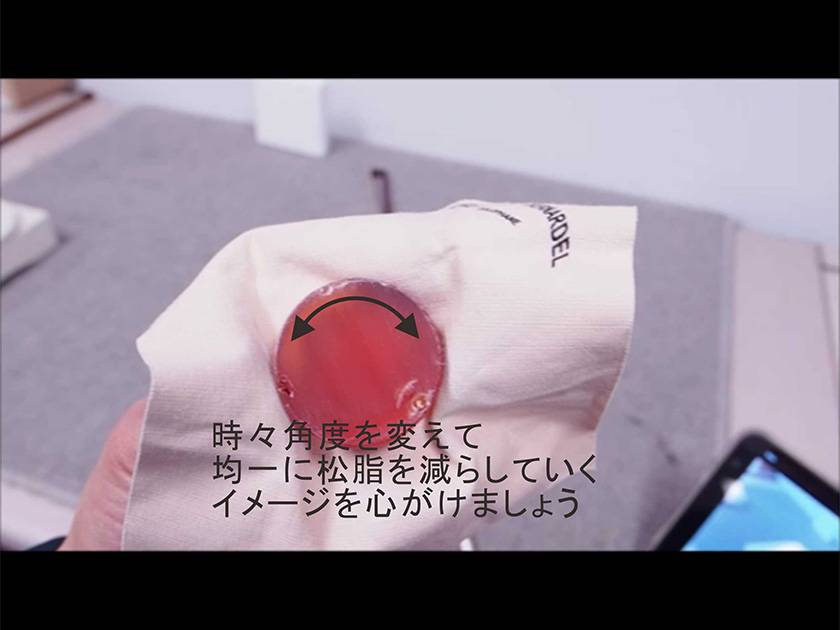

② 松脂に当たる部分を少しずつずらす

弓一往復ごとに松脂の表面の位置を少しずつずらす。

この時には松脂の角度は変えない。

③ 時々松脂の角度を変える

端から端までをこの方法で塗って、次に松脂の角度を30度から45度くらい変えて同じように塗っていきます。

筆者の感覚的なお話になりますが、この「塗る時の力の入れ具合をできるだけ一定に保つ」は力の入れ加減もそうですが、むしろ弓と松脂を動かすスピードをある程度ゆっくり目に保つと、うまくいくようです。

これは、繰り返しやっているうちに比較的簡単に体得できると思います。

松脂を塗る時に急いで作業を終わらせなくちゃ、とせかせかと手を動かすと結局いつの間にか松脂がデコボコして、塗りづらくなってしまうでしょう。

「慌てない、焦らない」は筆者の文章にはあちこちに登場しますが、それはここでも有効なようです。

これまで3回に分けて松脂のお話をしましたが、ご予算の範囲で良い松脂を選び、手順を踏んで正しく松脂が使えれば、良い音を長く楽しめて経済的かもしれません。この機会に松脂の仕立て、松脂の塗り方を見直してみてはいかがでしょうか?

チェロの弓の調整と松脂の塗り方

チェロの弓の調整と松脂の塗り方

チェロの各部名称と置き方

チェロの各部名称と置き方

バイオリンの手入れ

バイオリンの手入れ

バイオリンの弦交換

バイオリンの弦交換

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリン 弓の各部名称と松脂