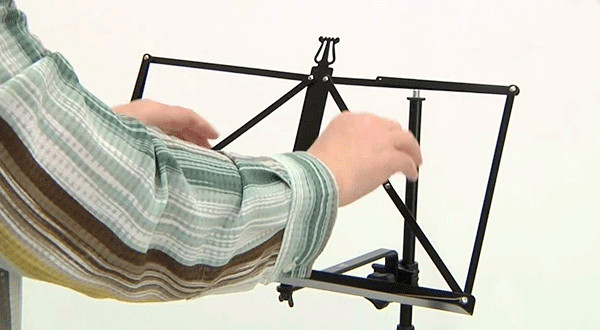

折り畳み式の譜面台が何故か引っかかって開かない、という経験は音楽活動をされている人なら一度はあるのではないでしょうか。

経験したことがある人なら開かない理由は理解されていると思いますが、この手の問い合わせは数多く寄せられます。不良品ということで返却された物も検証すると何の問題もなく組みあがることがほとんどです。

ということで、できるだけわかりやすく譜面台の開きかた、開かない理由を詳細に解説したいと思います。

今回、参考にしたのはK&M ( ケーアンドエム ) / 101B です。

基本的な開き方

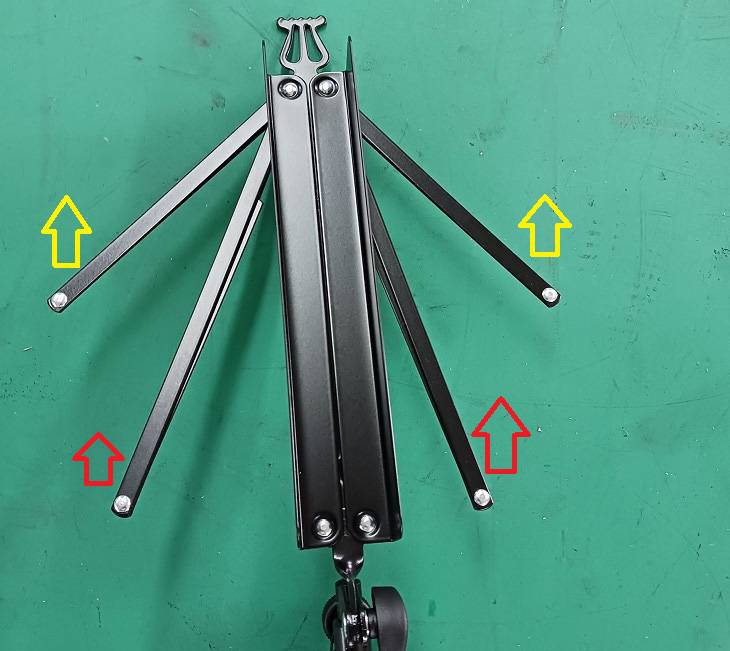

まず、開く前の折り畳み式譜面台です。

譜面受け後ろに骨組みがあるのがわかりますね。

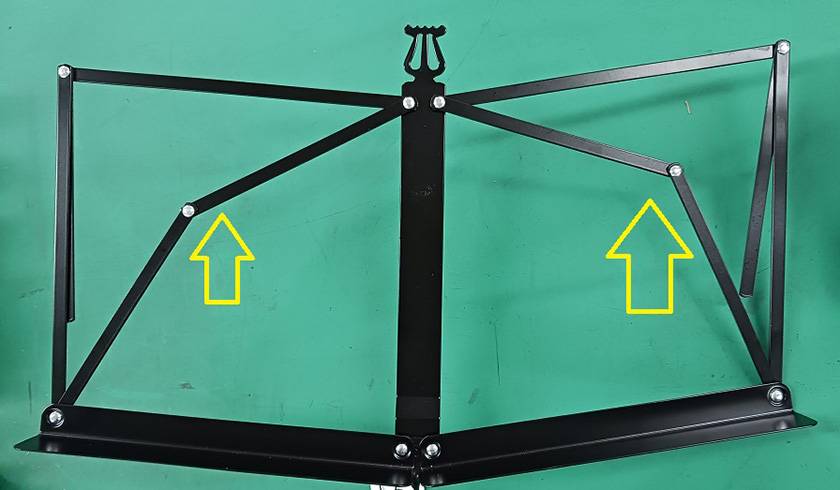

ここから骨組みを全て上に向けます。

赤と黄色で示したように骨組みがなっていれば問題なく開きます。

基本的にはこれだけのことです。

「そんなことはわかっとるわ!!」という声が聞こえてきそうですね。

開かない場合の解決方

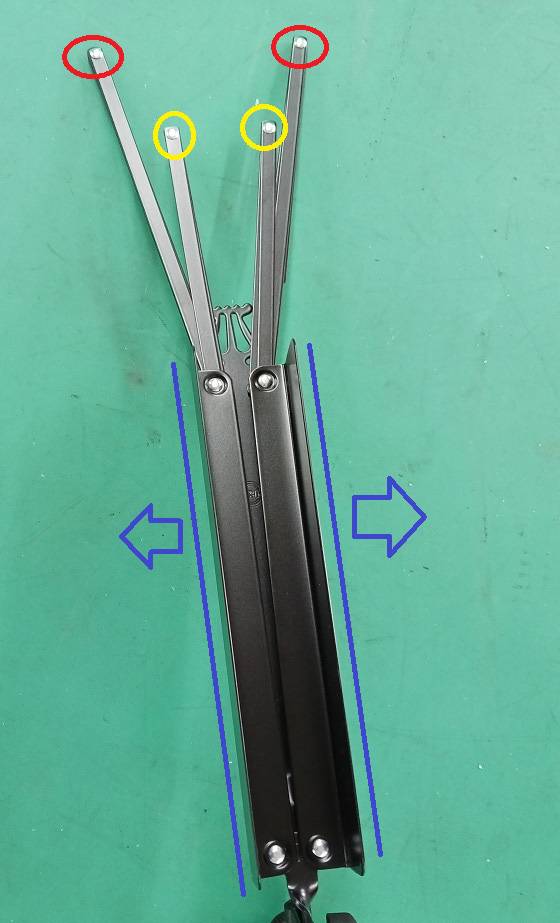

では『譜面台が開かない状態』というのはどのような状態なのか。

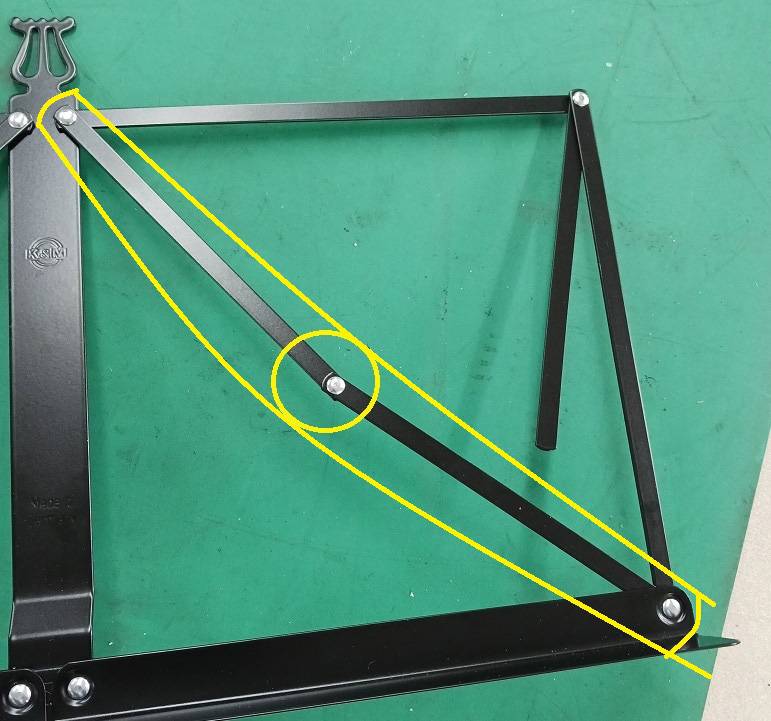

開かない状態というのがこちらです。

比較してみると

このように、開かない方は黄色の〇をつけた短い方の骨組みが外側にあります。

この状態だといくら開こうとしても開きません。

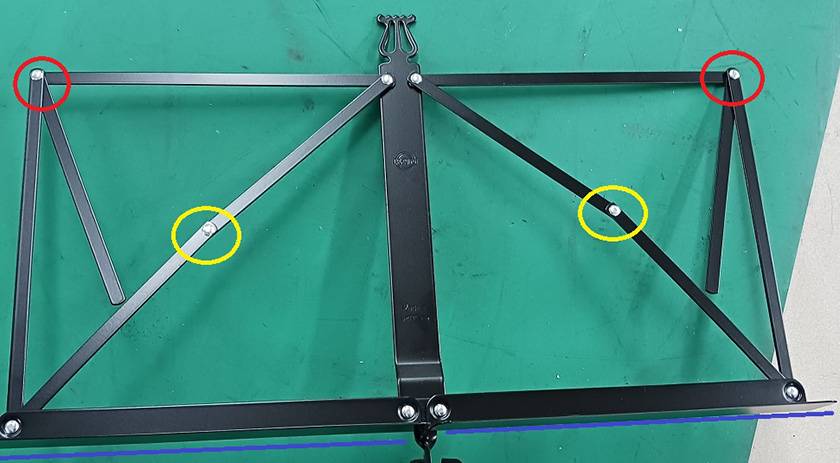

では、この状態になったらどうしたらよいのか。

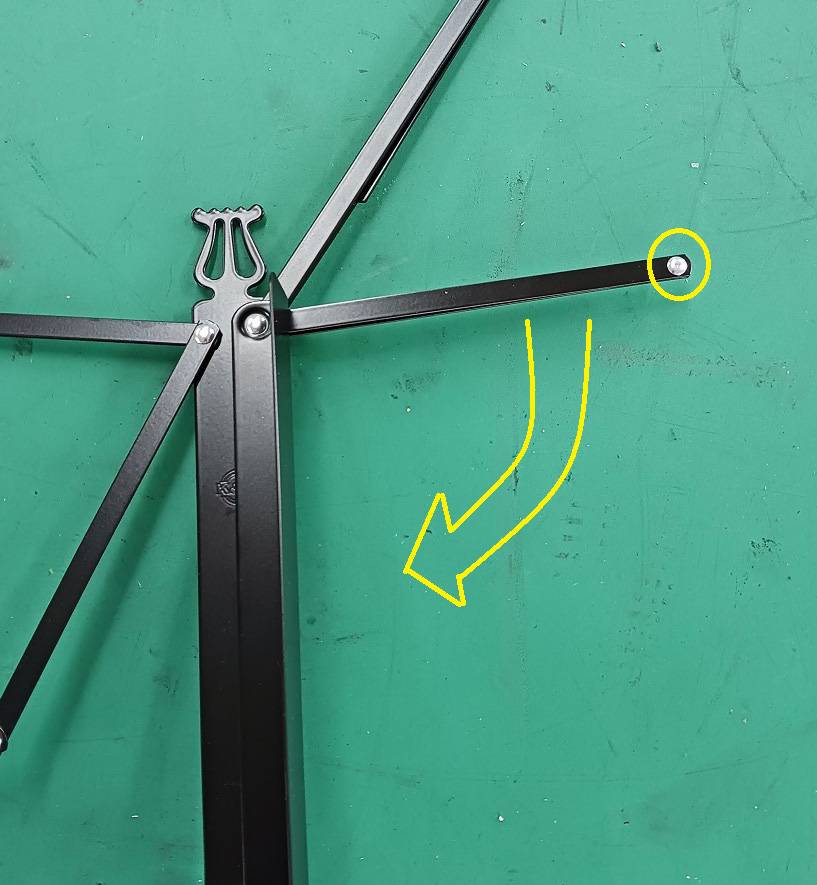

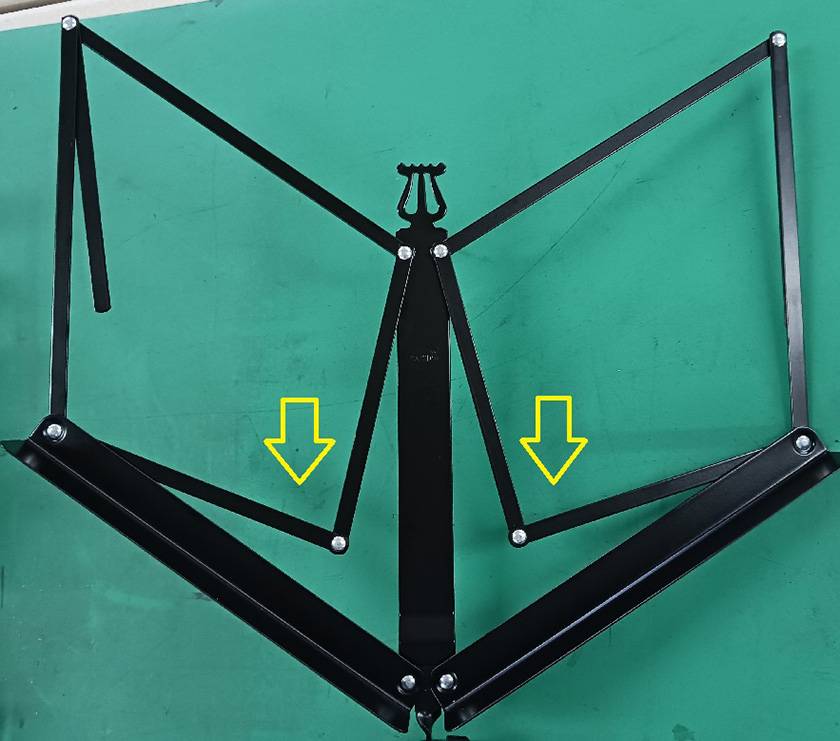

まず短い方の骨組みは下に下げてください。

譜面受けの下をくぐらせます。

この時点で譜面受けを開くと、すんなりと開きます。

それだけ?と思うかもしれませんがそれだけです。

黄色で囲った部分を「筋交い」と言います。

要するにこの筋交いが譜面受けより外側に出てしまっていると開かないということです。

譜面受けの筋交いの構造に気が付かずに無理矢理に開こうとすると、骨組みが曲がってしまったりリベット金具が広がってしまったりして壊れてしまいます。

折りたたみ式の譜面台は、使用している内にも筋交いが外側に広がってしまい開かなくなるということは日常的に起こります。多くの譜面台が開かないトラブルはこれが原因ですのでご注意ください。

譜面受けのたたみかた

たたみ方に正解なんてあるの?と思う人もいるかもしれませんが、じつはあります。

今更ですが、じつは最初の譜面受けを開く前の状態の画像は間違ったたたみ方をしています。

何が間違っているかわかりますでしょうか?

この状態だと折りたたんだ状態で筋交いが外に出ているので本来はNGです。

これは折りたたむ際に筋交いを上に上げてたたむとこのようになります。

これで折りたたんでみると。

最後までたたんでも筋交いの骨組みが外に出てしまっているのがわかります。

この状態だと持ち運びの際に骨組みが曲がってしまうことがあります。またケースが付属している製品だとケースに入りにくかったりもします。メーカーによっては引っかかって折りたためなかったりもします。

ただしこのたたみ方は先に紹介したような筋交いが外に出て開かなくなるということはないので、あえてこのたたみ方にしている方もいるようです。

本来の正しいたたみ方は筋交いを下に下げます。

このように譜面受けに沿って骨組みが収納されます。

これなら持ち運びの際にも骨組みが曲がってしまうようなことはないでしょう。

ただし、開く際に変な開き方をすると筋交いが外に出てしまい、先の例に挙げたような開かない状態になるので注意してください。

このような普段何気なくやっていたようなちょっとしたことも、ちゃんと解説すると色々と発見がありますね。

今回はK&M/101B の譜面台で解説しましたが、各メーカーでこのタイプの譜面台が販売されており若干の違いはあるかもしれませんが、基本的な構造はほとんど同じだと思いますので知っておいて損はないと思います。

というわけで、今後の音楽生活にお役立てください。

PLAYTECH 弦楽器

PLAYTECH 弦楽器

吹奏楽マストバイアイテム

吹奏楽マストバイアイテム

PLAYTECH 譜面台

PLAYTECH 譜面台

PLAYTECH 管楽器特集

PLAYTECH 管楽器特集

K&M 便利アイテム特集

K&M 便利アイテム特集

K&M 創業65周年 スペシャルインタビュー

K&M 創業65周年 スペシャルインタビュー