ジャックの小話を連載しています。

Vol.1 知っているようで意外に知らないジャックの話

Vol.2 続・知っているようで意外に知らないジャックの話

Vol.3 知っているようで意外に知らないジャックの話

Vol.4 エフェクターのジャックを交換してみた

今回は、主にギター用機材のジャックにまつわるトラブルとその対策方法を紹介したいと思います。

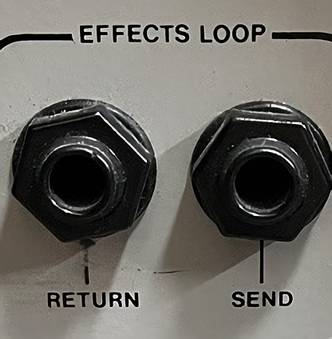

1. SEND-RETURN接触不良問題

SEND-RETURN機能があるギターアンプ、ベースアンプは大抵の場合↓のように裏側にジャックが並んでいます。(表側にある物もある)

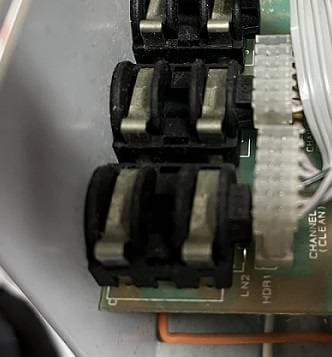

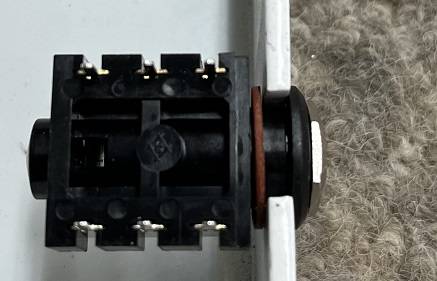

この中は↓のようにジャックが並んでいます。

SEND-RETURNというのは簡単に言うと、プリアンプ部分で作った音の後にエフェクトをかけるため信号を分断してエフェクターなどを通してからパワーアンプに戻すための機能です。多くの場合センドリターンを使用していない時はジャックの閉接点をアンプ内の音声信号が通ります。

どういうことかと言うと……

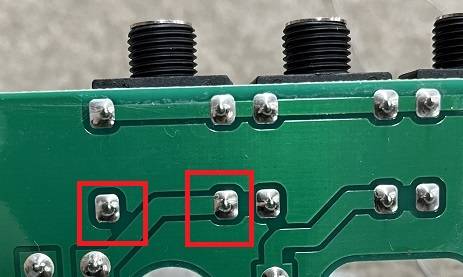

上画像の赤い□で囲った部分は接触していませんよね。

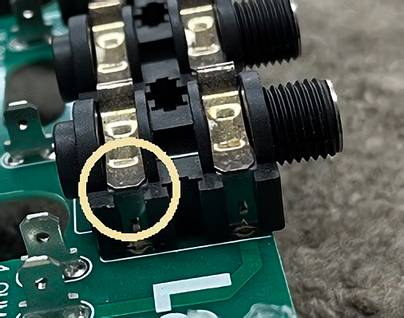

これは↑画像のリターンジャックの〇をつけた接点が接触していることで先の画像の赤い□がつながり、SEND-RETURNを飛ばしてプリアンプからパワーアンプセクションへ信号が送られています。

この小さい接点に接触不良が起きると、音がでない、音が小さい、などの症状が発生します。アンプの使用年数だったり保存状態、温度、湿度、ジャックにプラグを挿した状態で何かしらの圧がかかってジャックの板バネが浮いてしまっていたり。と、さまざまな要因で起きるトラブルな訳です。基本的にはこの症状が起きた場合はジャックを交換するのが一番よいです。

ライブ直前などに音が出ないなどのトラブルがあった場合に、切り分けとしてリターンジャックに直接ギターなどの楽器をつないでみてください、もしそれで音が出た場合

この画像のようにシールドケーブルでSENDとRETURNをつないでしまってください。

これで音が出た場合はジャックの不良が発生している、ということになります。

ひとまずシールドでつないでおけばライブをしのぐことはできる!!かもしれませんので、切り分けとしてやってみるとよいです。ただし後日、修理に出してください。

この記事を読んで『ジャック変えるだけだから修理代も安いだろう』、『自分でやってみよう!!』と思う人もいるかもしれません。しかし、アンプの修理はジャック2個を変えるだけでも、ノブを全て外して、ナットを全て外して、基板を外して、コネクターを外して、さらにもう一枚基盤を外して、やっとジャックまでたどり着く。なんてことも多々あります。

このブログのVol.3にも書きましたがジャックも形が色々あり、その基板に使える物がすんなり手に入るかどうかはわかりません。

ジャック不良で修理代が安く済むかどうかはわかりませんのであしからず、長く使用しているアンプなら他にも故障個所はあるかもしれませんし。

また自分でやってみたけど直らず元に戻せずバラバラの状態で修理に出した場合、余計に修理代はかかります。バラバラの状態で持ってこられると元の状態がわからないため、非常~~~に困ります。

2. ミニエフェクターのジャック問題

近年小さいサイズのエフェクターが流行っていますが、機種によってインプットジャックが↓画像のように取り付けられています。

このタイプは↓のタイプのジャックが使用されています。

このジャック、ナットの部分をバラすとこのようになります。

この形のナットは見慣れない人も多いかもしれません。この画像のジャックは付属ワッシャーが2枚ですが、3枚の場合もあります。筐体のシャーシの厚みに合わせてワッシャーを間に挟むことで調整して固定できます。

先のミニサイズのエフェクターには表側の黒いワッシャーが入っていません。このジャックで接触不良が起きた場合に、ワッシャーを入れると解決する場合があります。

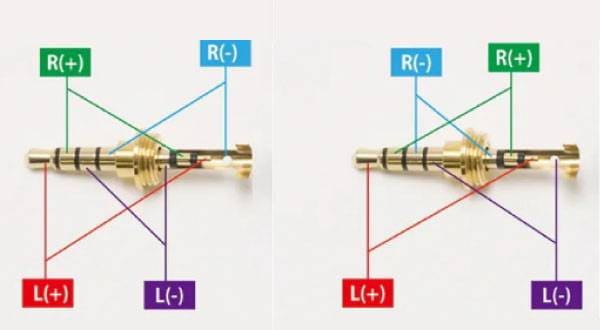

ほとんどの場合問題はないのですが、Vol.1で取り上げたようにフォンプラグは太さなどが微妙に異なります。ジャックとプラグの相性により接触不良が起きる場合があるのです。

元の取り付けだと、プラグが細い場合にジャックの奥に入りすぎてしまい音切れが起きる、という訳です。

こういったジャックとプラグの相性問題はちょいちょいあります。これに関しては接続してみないとわかりません。

3. インターフェイスのジャック問題

オーディオインターフェイスなどにフォンジャックのインプットがある場合に、

シールドケーブルを挿すと

このようにケーブルがブラーンと垂れ下がるわけですが、シールドケーブル自体が太くて重い物だったりすると、その重さで接触不良が起きる場合があります。また、プラグが挿さった状態でケーブルが引っ張られてジャックや基板がダメージを受ける場合や、インターフェイスにプラグを挿しっぱなしで使用している内にジャック内の板バネが広がって来てしまい接触不良が起きる事もあります。

ギターアンプのインプットジャックは多くの場合はナットで固定されており、使用中にある程度ケーブルが引っ張られることも想定したジャックの取り付け方やパーツ選びをしています。一方でインターフェイスの場合、あまりそういったことは想定されていないことが多いように思います。上のインターフェイスの画像のジャックもナットなどで固定されていません。内部の基板にはんだ付けしてあり基板が内部で固定されている造りです。

インターフェイスのインプットはなるべく使用していない時は抜いておいた方がいいかと思います。また太いケーブルなどを挿す場合や挿しっぱなしにする場合、下にたらすのではなくジャックに負担がかからないようどこか上の方にひっかけるなどした方が機材は長持ちすると思います。これはヘッドホンのジャックなども同じです。

以上、よくあるジャックのトラブルでした。こういったことを知っておくと機材を長く使うための使用方法の工夫などもできると思います。

今後、機材を使用するうえで参考にしていただけると幸いです。

ギターパーツの沼

ギターパーツの沼

DIY ギターメンテナンス

DIY ギターメンテナンス

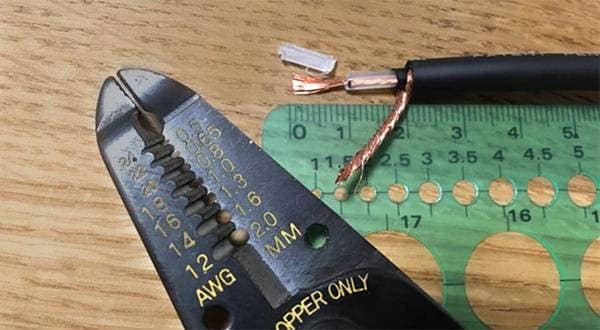

ギターケーブルの作り方

ギターケーブルの作り方

ギターの種類

ギターの種類

ギターのお手入れ

ギターのお手入れ

ケーブル購入ガイド

ケーブル購入ガイド