バイオリンのペグでお悩みですか?

バイオリンの不具合でお問い合わせが最も多いものは何か、ご存じでしょうか?

いろいろなものがありますがやはりペグに関する不具合が多いと感じます。

さまざまな症例はありますが、大きく分けると2種類。

- ペグがゆるくて止まらない:9割※

- ペグが固すぎて動かない:1割※

これにより調弦ができない、というものです。

※(比率は主観によるものです)

サウンドハウス「虎の巻」でも解説しています。

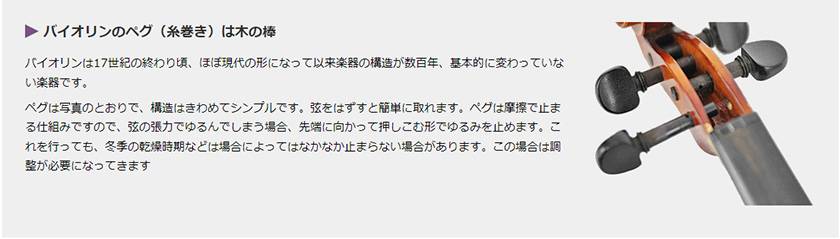

バイオリンのペグはその構造自体は「ペグ」という名称から分かる通り丸い棒が穴に刺さって、その摩擦で弦の張力を保持しています。ところがこのシンプルな構造で弦の強い張力に耐えるわけですから、張力に負けてクルンっと戻ってしまうことがあります。そうした不具合が起きては困りますし、このことは販売する楽器業者も理解をしているところではあります。検品項目にもペグで調弦が出来ることは盛り込まれています。

では何故そうした不具合が起きてしまうのでしょう。

ペグのゆるみの原因は「湿度」(乾燥期低湿)この厄介な代物!

ペグのゆるみは特に乾燥の季節に多い症状で、これから秋、冬に向かうとこのトラブルについての問い合わせが増えます。これは木材という性質上なかなかコントロールが困難なものです。

逆にペグが固くなってしまうのは夏場、高湿の時期に多い症状です。

ペグの滑り(ゆるみ)やきしみに用いるペグコンポジションなどが発売されていますが、このペグにまつわる不具合は決定打が無く、なかなか解消するのが難しい問題です。

もっと便利なパーツはないの?

どうしてバイオリンのペグはギターのようにギヤ式のペグではないのだろう、と思われる方も相当な数いらっしゃるはずです。一方、コントラバスはギヤ式のペグですし、一部ヤマハのサイレントチェロでもギヤ式のペグを採用している器種があります。(画像はYAMAHA SVC50のヘッド部分)

バイオリンもそうすればいいのでは?と誰しも考えると思います。

これは推測ですがバイオリンは楽器が小さい、ペグボックスが狭い、といった物理的な制約があることに加え、やはり「古典的な見た目を重んじる」雰囲気が強いからだと思います。

ギヤ式のペグが搭載された新製品バイオリンが登場しても、三味線にシャーラーのペグをつけるくらいの違和感を感じることでしょう。

見た目は変えずに何とか出来るかも!【Wittner Fine Tune Peg とは?】

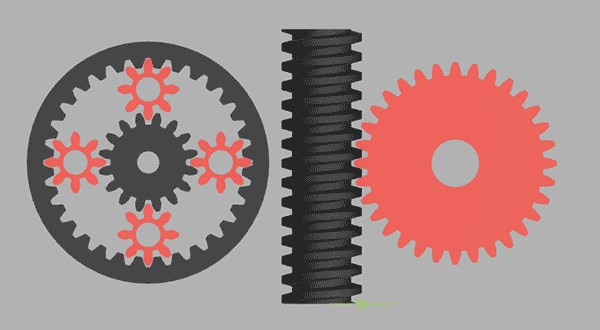

普通のバイオリンペグのように見えて内部にギヤが内蔵されているペグをドイツWittner社が販売しています。

WITTNER / ULTRA Finetune Peg VN 4/4-3/4 M

Wittner社といえば譜面台、音叉、メトロノーム。楽器を昔から楽しんでこられた皆さんにはもうおなじみのドイツの老舗メーカーです。ドイツなのに何故か昭和を感じてしまうWittnerの折り畳み譜面台などは、数多ある類似品のどれと比較してもWittnerの「軽すぎないあの絶妙の重さ」が良い、という理由で今も愛用者は多数います。私もそうです。木製メトロノームなどはこれが本物、と思わせる風格すら感じます。音叉だってヒーリング効果でAIには真似出来ない癒しの正弦波を聞かせてくれます。正確さはデジタルの機械に任せて、Wittnerの良さが分かるオトナになりたいものですね。

話がそれました。

【Wittner Fine-Tune Pegs】を自分の楽器に取りつけてみた様子をまとめたのが今回のブログです

ここに写っている楽器は筆者私物1987年製、旧西ドイツ時代のR.M.Paulus です。典型的なドイツの量産楽器できわめて平凡な楽器といえるでしょう。

バイオリンは年数が経つと、ペグの穴が相対的に大きくなってペグが深く刺さり、この画像のように先端が飛び出してくることがあります。

こうなるとペグ自体の交換をする、または穴を埋め直して元のペグを入れ直す、といった修理が必要になってくるのですが今回このFine Tuning Pegを試してみることにしたわけです。

これがFine-Tune Pegsです

上がFine-Tune Peg 下は普通のペグ(古い楽器から取り外したもの)

Fine-Tune Pesgは太さを加工出来ませんから、穴の方をペグリーマーで削ります。ペグリーマーのテーパーとペグのテーパーは合っていることが絶対条件です(1:30)。

本来はここで根本的な内容としてのペグの構造、加工の際のコツ、など詳しく解説したいところですが、それだけで膨大な文章になるので割愛させていただきます。

ここでは短く言ってしまうと

- 穴を大きくし過ぎない、慎重に拡げていく

- このパーツは普通のペグとは違う※ので入れる時にペグを回転させずに押し込んでしっかり止める

という点に尽きるかと思います。止まったな、と思ったところからもう一押しするとガクン、と奥に入る箇所があるようです。これはつまみ側(太い方)のテーパーがゆるいのかもしれませんが、いずれにしても穴を大きくし過ぎないのがコツのようです。

公式のページ(PDF)にも注意が喚起されています。

※ Fine Tune Peg はコンポジット材料(プラスティックの混合材)であるため木製のペグより奥に入りがちになる、ということが書かれています

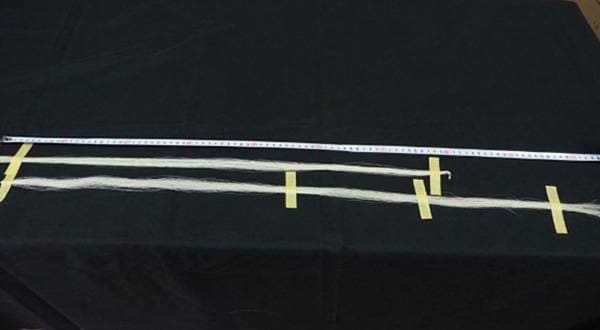

実際に私はこの癖を見抜けずに、穴を広げ過ぎてしまい、ペグ穴を埋め直すことになりました。腕の悪さと恥をさらすようですがペグ穴を埋めてペグを入れなおした様子がこちらです。ペグ穴が丸く白く見えるところが埋め直した箇所です。

長く飛び出た部分をカットして仕上げます。見た目は普通のバイオリンのペグと見分けがつきません。

取り付けはいったんこれで完了ですが、弦を張って、その張力によってどれくらいの影響が出るのかなどは少し時間をかけての観察が必要になります。見る人が見れば分かってしまいますがA,D線のペグも長さが不揃いで不出来な仕上がりです。説明すると細かい話になるのでこれは次回のブログまでに修正します。

ギヤ式のため、ペグが緩やかに回転するので普通のペグよりも巻き上げに時間がかかります。必要であればワインダーを用意しましょう。

次回はこのペグを一ヶ月使ってみての状態や使い心地、普通のペグと比べて音の感じはどうかなどについてレポートする予定です。

付録記事

Wittner公式ページに掲載されている Fine-TunePegs 取り付けに関しての簡単なまとめ

このパーツの取り付けはご自身でなさる場合は自己責任で行ってくださいますようお願い致します。ブログ本文に出てきた「ペグ穴の埋め直し」は特殊な作業が必要になります。

私の感想は端的に言って「想像しているよりもかなり慎重さが必要」なパーツです。

Wittnerの公式ページに取り付けの説明書や注意書きが掲載されています。不親切にもやや見つけにくい箇所にリンクがあるのと、日本語の説明も無いようです。主だった記事を抜粋して簡単な意訳を併載しておきます。

なお、このブログは内容の正確を期してはいますが、取り付けや使用に関する公式の説明書ではありません。必ず公式ページをお読み頂いて正確な情報をご自身で得たうえで本ブログをご参照頂ければ幸いです。

ドイツ語か英語です

[OK]→Desk Top Version→English→で

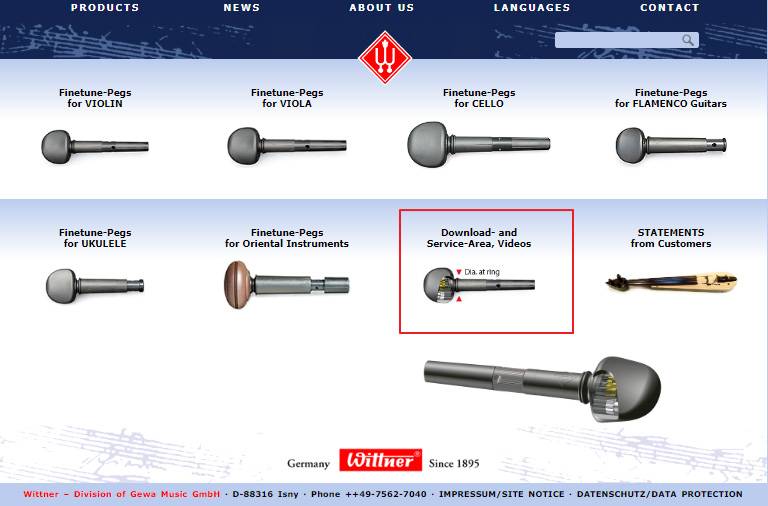

画像真ん中のEssentials For Stringed Instruments→Fine Tune Pegsの一覧へ

このページの赤枠部分のリンクから入ると PDFでの取説がまとまって掲載されているページにたどり着きます。

楽器種別にPDFが掲載されています。

加工取り付け、弦の張り方、チューニングの様子 それぞれ動画もあります。

取り付けに先立って読むべき内容の PDFはこちらです。テキストデータでの説明でよく読めば分かりはしますが補助的に要約してPDF取説からキャプチャした画像を加えます。

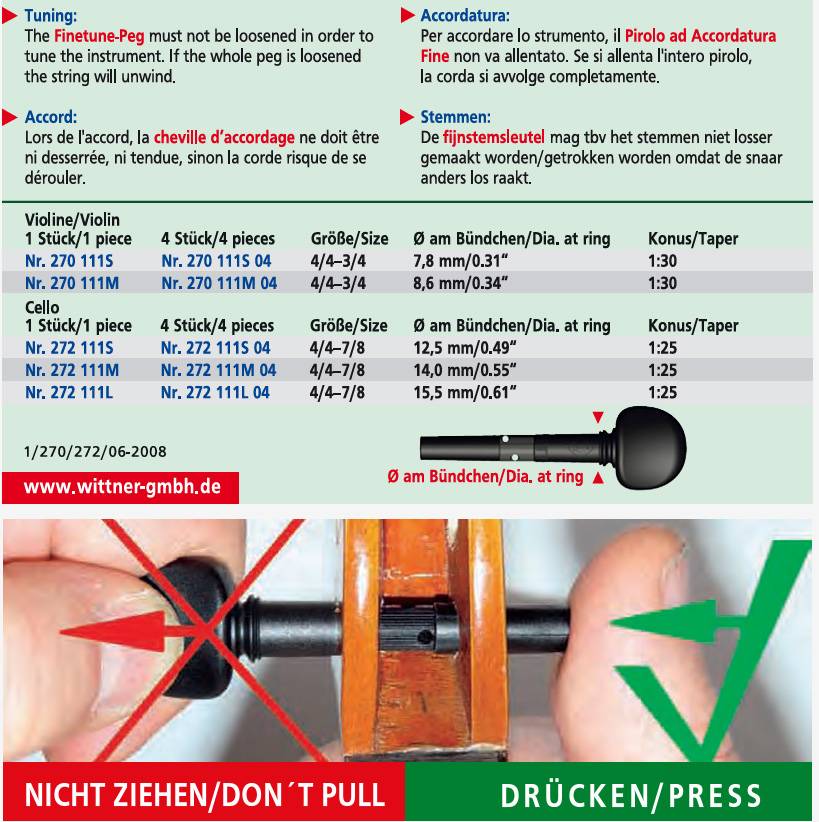

- 購入するパーツの種類を径種(8.6mm,7.8mm バイオリン用ペグの場合)で選択する

- ペグは「引き抜かない」 必ず先端を「押して」外すこと これを作業の間中、厳守する

※これを守らないとパーツが破損する原因になる - 元々のペグを外し、ペグ穴のペグと接触する内側はきれいにさらう

パーツはコンポジット材料の為、木製のペグよりも奥に入りやすい

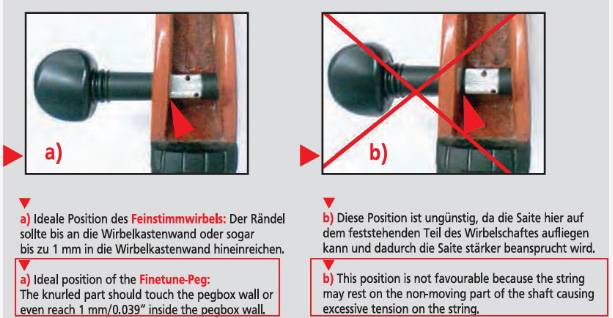

※リーマーで穴を広げ過ぎないように注意する - パーツの可動部分はつまみ(ボタン)側の端がペグボックスの内側の壁と合うようにする

※弦が不可動部分に乗るとチューニングに支障をきたす

a) のような状態が望ましい

以上が内容の中心となる部分ですが、この他に以下のような内容が書かれています。

- ペグ本体がペグ穴からゆるんでいると弦を巻き付けできず使用できません

- →これは当たり前の事ではあります。

- 交換作業は一個ずつを推奨します

- →弦を外すと魂柱が倒れるおそれがあるからこのように書いているのでしょう。一理ありますがこれは自己判断の範疇となるでしょう。

本日のまとめ

準備9割。

いつも自分でそう言い聞かせているつもりなのですが、ついつい結果を急ぐばかりに穴を広げ過ぎたり初歩的なミスを犯したりした今回のブログ。自戒のために敢えてそれも掲載をしてみました。

Wittner Fine-Tune Pegsが気になっていた方。このブログで興味を持たれた方、ご感想はそれぞれだと思いますが、やはり気になるのは使い勝手、耐久性、さらには音への影響ですよね。

Fine-Tune Pegを使って調弦が楽になることでこれまでの木製のペグのストレスから解放されて、例えば高品位のスチール弦など使う弦の選択肢も増えるかもしれませんね。

次回にまたレポート致します。

バイオリンスタートガイド

バイオリンスタートガイド

バイオリンの手入れ

バイオリンの手入れ

バイオリンの弦交換

バイオリンの弦交換

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの調弦 チューニング