桜が咲いて~新入社員が入ってきて~アレやこれやと思っていたら、桜はあっという間に緑に衣替えしてしまいましたね。

季節の足の早さにちょっと焦りを感じる今日この頃です。(あっという間に年齢もレベルアップしていくなぁ……)

ということでみなさまこんにちは、こんばんは。

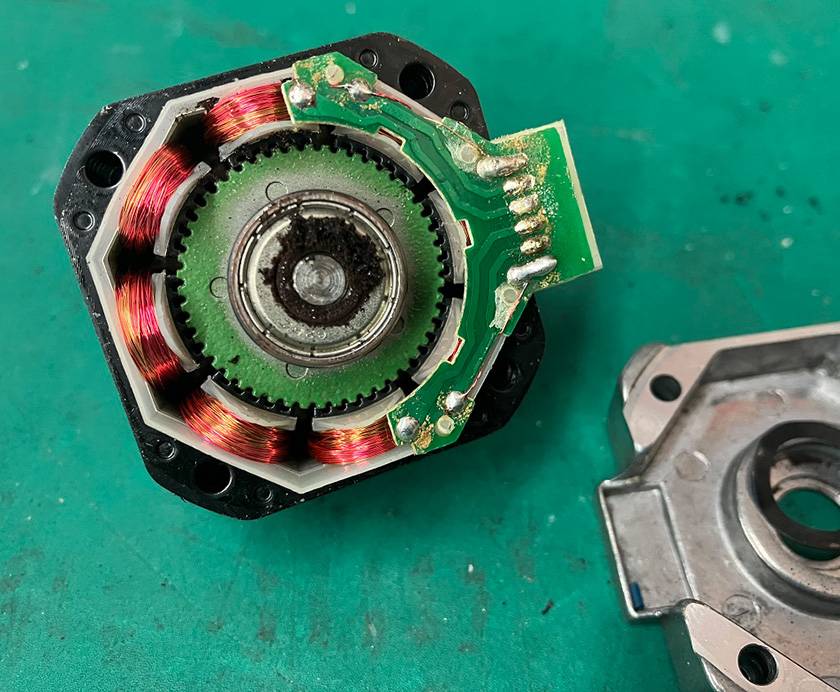

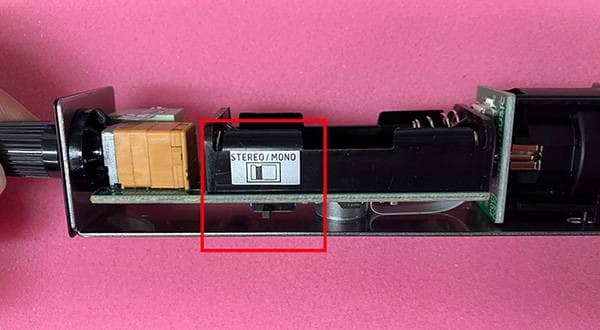

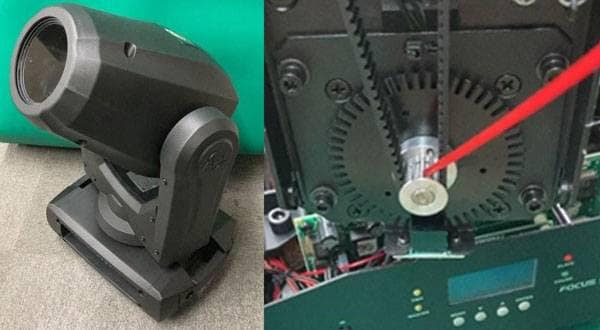

今回はこちらのモーターを分解していきたいと思います。

これはお客様の灯具に組み込まれていた不具合パーツです。

劣化により動作しなくなってしまっているためあとは廃棄するだけですが、せっかくなので中身を観察してみましょう。

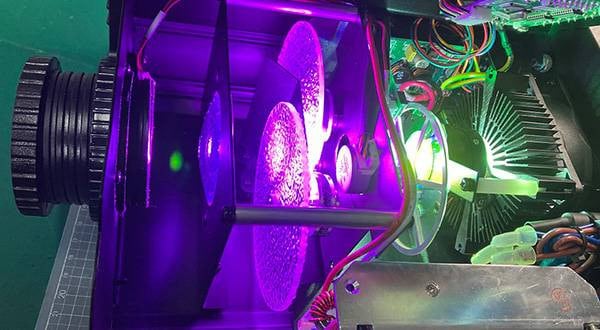

ではオープン。

蓋を開けて観察してみると、動かなくなってしまった原因は明らかですね。回転軸とベアリングがサビで固着してしまっています。手で回そうにもビクともしません。

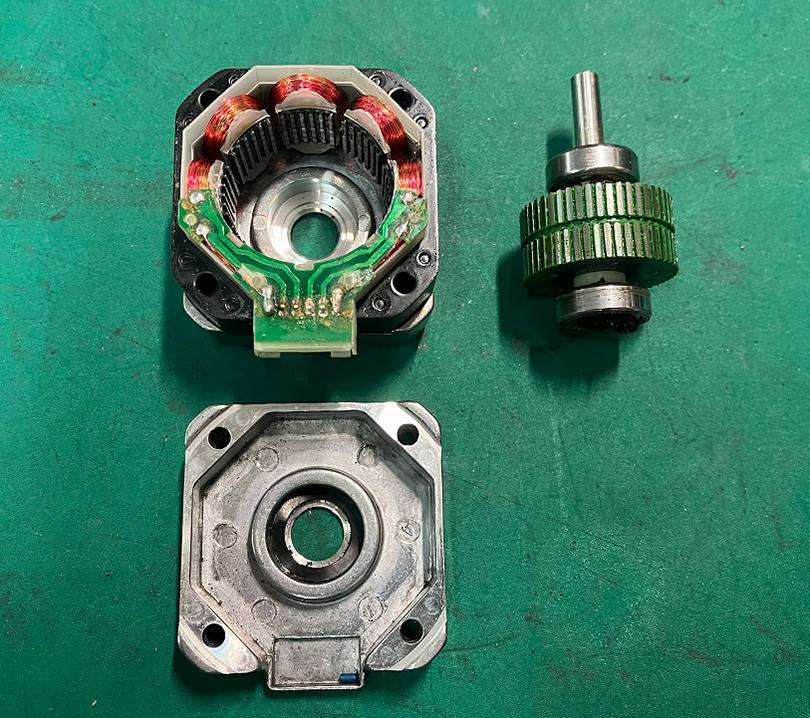

とりあえず外せるパーツを取り外していくと、銅線と歯車のようなパーツに分離できました。

パーツ構成は、ケース、コイル、永久磁石(ロータ)、シャフト、ベアリングです。

これはいったいどういう仕組みで動いているのでしょうか。

モーターが回る基本の仕組み

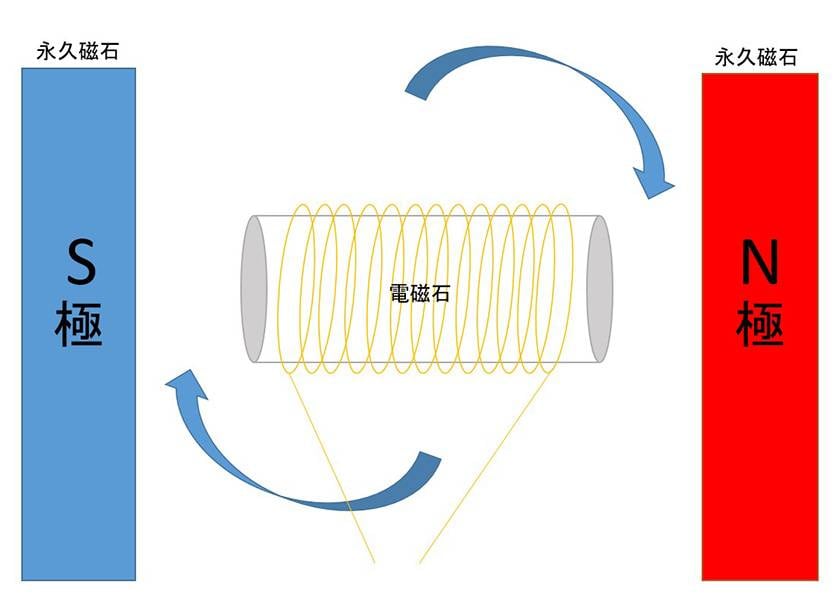

モーターは永久磁石と電磁石の2つの力を利用しています。

電磁石に電流を流すと磁界(N極とS極)が発生し、永久磁石の持つN極とS極と引き合ったり反発したりする力が働きます。

ただし、磁界を発生させただけではN極とS極が引き合うだけの状態となってしまいますので、電磁石に流す電流の向きをタイミングよく切り替え、引っ張る→離す→引っ張る…ということを繰り返すことで、連続で回転するような仕組みとなっています。

これはちょっと特殊なモーター?

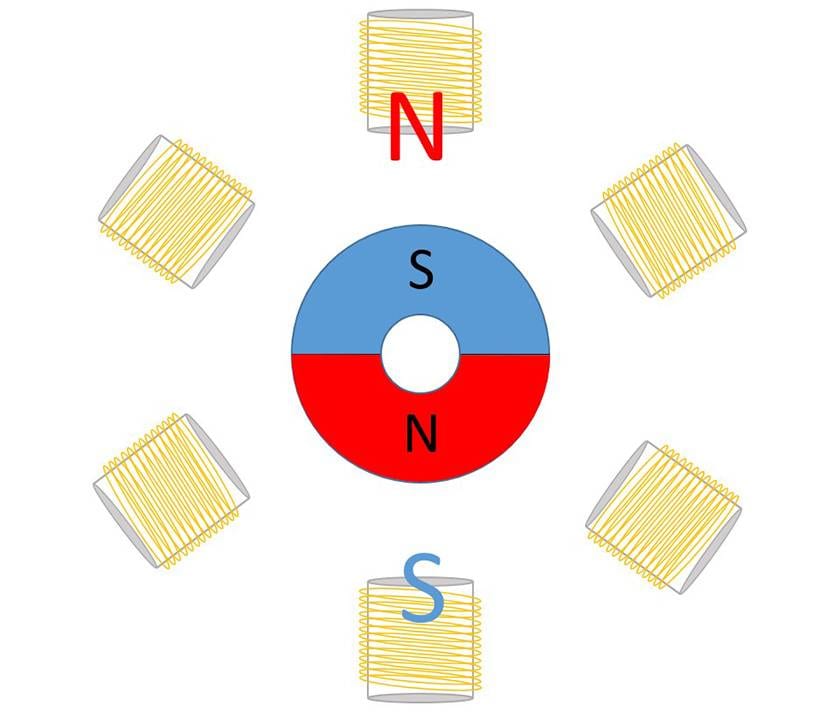

先ほど説明したのは、電磁石を回転させる方式ですが、今回分解しているのは永久磁石側を回転させる方式です。

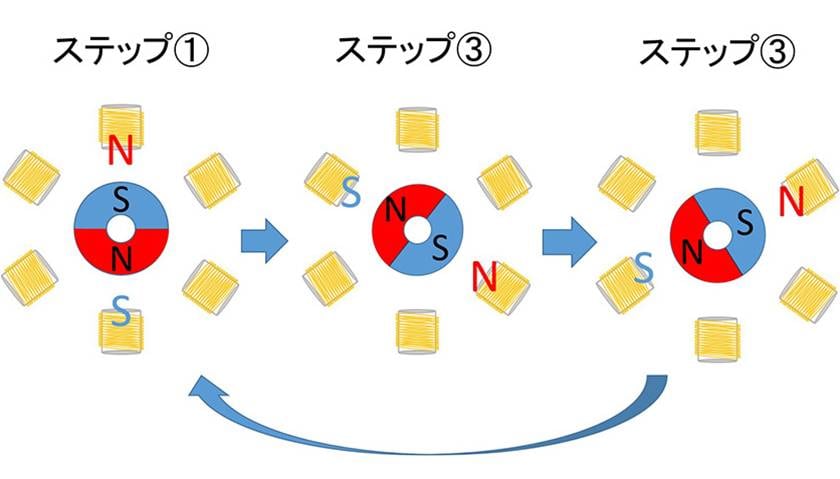

図にするとこんな感じです。

数個配置させているコイルに順番に電流を流すことで、永久磁石の方向を変えるという仕組みです。このモーターのメリットとしては、特定の位置で保持できる(角度の制御ができる)こと、低速でもトルクが得られるということが挙げられます。

ステップを刻みながら回転するため、通称ステッピングモーターと呼ばれるそうです。

図にするとこんな感じです。

※コイル数、ローター図、ステップ数などは省略しております。

まとめ

調べてみるとこれ以外にももっとたくさんの種類のモーターがあるようで、人類の歴史を感じました。興味ある方はぜひ調べてみてください。

修理屋としては、ときどきこういった廃材を分解することで部品の理解を深めることができるのでたまにやっています。

仕組みを知るということは、故障個所の特定や交換すべきパーツのライン引きを早めることに繋がります。仕事効率向上のため、日々、自己研鑽中です。

今度、何か分解できそうな部品があったらまたブログ書いてみようと思います。

ではでは。

STAGE EVOLUTION ステージ照明

STAGE EVOLUTION ステージ照明

AMERICAN DJ ステージ照明

AMERICAN DJ ステージ照明

ステージ照明の調光器

ステージ照明の調光器

プロ仕様 ステージ照明 ELATION

プロ仕様 ステージ照明 ELATION

小さなパーティでも役立つカッコイイ照明機材

小さなパーティでも役立つカッコイイ照明機材

照明入門講座

照明入門講座