どうもこんにちは

会社の自動販売機におしるこが入って1日1おしるこしている者です。

今年は暖かい時期が長かったので自動販売機の商品の入れ替えが遅くなっていて、もしかしたら今年はおしるこ無し?と不安だったのですが、無事今年も暖かいおしるこが飲めてなによりです。

さて、今回はなんでコントロールキャビティ内が真っ黒なのかのお話です。

中には黒く塗られていないものも沢山あるのですが、近年のギター、ベースですと5万円くらいの価格帯のものでも塗られているので気になる方も多いんじゃあないかと思い、その正体と理由について説明いたします。

で。

結論から申し上げますと塗られているモノは導電塗料。その目的は、キャビティ内のノイズを減らすためです。

前回のブログで書かせていただいたアルミシートを貼るのと理由は同じで、方法と使う道具が違うだけなのです。

つまり、導電塗料とはアルミシートの液体版。

厳密にと言いますか、まぁ違うと言われると全然違うのですが……目的が同じなので、すごーくザックリわかりやすく説明するとこんな感じです。

へぇ、そーなんだ。じゃあ僕のギターは導電塗料を塗ってあるからノイズが少ないんだ。

とはならないのが導電塗料なのです。

では、なぜそうなのか?2点説明いたします。

1. きちんとアースに落ちていない可能性がある。

これについては前回の記事にて解説したアルミシートの話と同じなのですが、導電塗料を塗っていたとしてもアースに落ちていなければ只々ノイズを塗料に集めているだけなのでノイズが増えます。

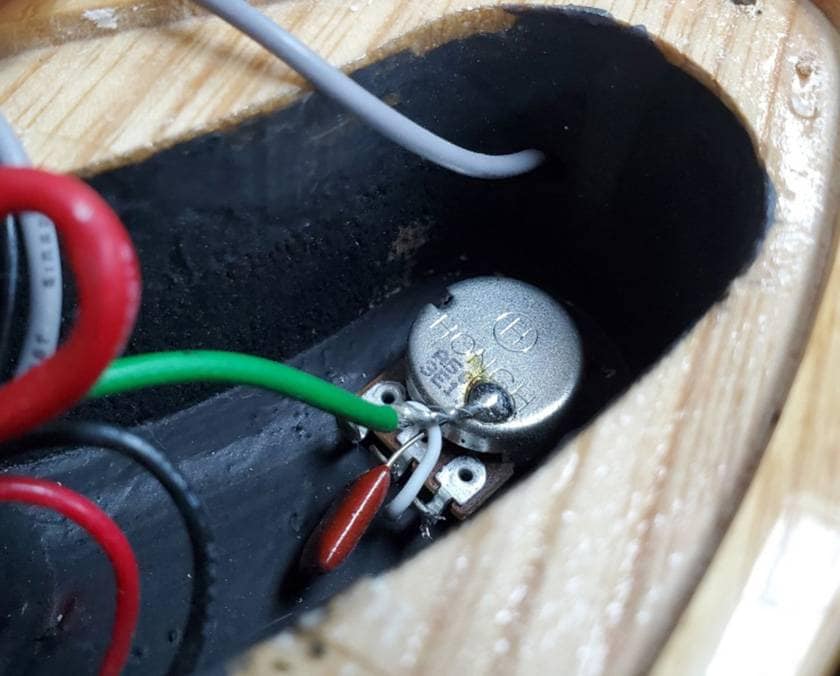

コントロールキャビティ内ではポットなどパーツがあるので大丈夫かと思いますが、ピックアップザグリに塗られている場合は周りにノイズを落とす場所がないのでラグなど用いてアースに落とす必要があります。

ちなみにこちらの商品がラグです。

これに配線材をつなげてコントロールキャビティ内でアースに落とせば大丈夫です。

2. 導電塗料がきちんと塗られていない場合もある。

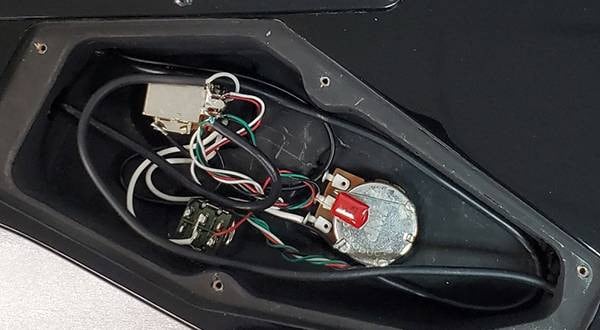

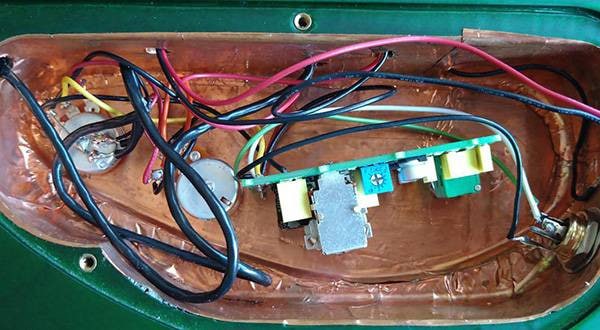

これは比較的安価なモデルのものに多いのですが導電塗料を塗ってはいるのですが、写真のように塗りムラがあって本来の機能を果たしきれていない場合があるのです。

例えば導電塗料が薄くなっている部分はその効果も少なくなり導通していない場合もあります。

ですので、導電塗料は一定の濃度で均一に塗られているのかがポイントになってきます。

とまぁこんな説明では導電塗料に良い印象を持ってもらえませんねw

いやいや正しく使えばとっても良いモノなんですよ。

とても効果があるからこそ多くのギターメーカーで採用していますし、いわゆるハイエンドギターと呼ばれる高価格帯のモデルでは9割以上採用されています。(私の体感なので具体的な数字、根拠、ソースは一切無しですw)

導電塗料についてひととおり説明いたしましたので、ここからは導電塗料の種類について説明いたします。

まず導電塗料には水性と油性が存在します。

次に両者の違いについてなのですが水性は水で希釈してあり油性の希釈にはシンナーを使います。

そんなのあたりまえじゃんってお話ですがこれが結構大切なんです。

ギターの塗装にはラッカー塗装のものがありまして、これはシンナーで溶けます。

つまりラッカー塗装のギターに油性の導電塗料を使ってしまうとキャビティ内の塗装が溶け出しますし、誤って塗料をボディに付着させようものなら大切なギターが悲惨な姿に……

なのでラッカー塗装のギターには水性一択となります。

えっ?そんなこと起こる可能性があるなら塗装の種類に限らず水性塗っておけばイイじゃん、ってなりそうなのですがそんなに簡単なお話ではないのです。

両者にはちゃんとメリットデメリットがあるのです。

まず水性は先ほど申し上げたとおりラッカー塗装に使用できるメリットがありますが、デメリットとしては塗膜の形成が非常に困難です。

それは水で薄めているので塗料自体にあまり粘度を持たせられないからです。

また、水で薄めていることにより乾燥が遅く、重ねて塗料を塗る際にも時間が掛かってしまいます。

そして次が一番大切なことですよ。

水性を塗る際、モノにもよりますが結構はじきます。

実際に塗ってみるとわかるのですが思ってる以上にはじくんです。

ですがこれには対策がありましてキャビティ内など塗る部分をサンドペーパーで削って足掛けしてあげればかなり塗りやすくなります。

何をやるにもちょっとしたひと手間が大切ですね。

そして次に油性ですが油性は水性のデメリットを見事に克服しているのです。

塗料の食いつきも良くて塗りやすく、粘度も高いので厚みも出せ、乾燥も早いです。

水性と比べて油性の方が何倍も塗りやすいです。

欠点としては先ほど述べたラッカー塗装に不向きなことと、シンナー希釈なので結構臭います。

吸いすぎると体調を崩しかねないので、使用する際は部屋の換気を十分に行うか屋外での作業が望ましいですね。

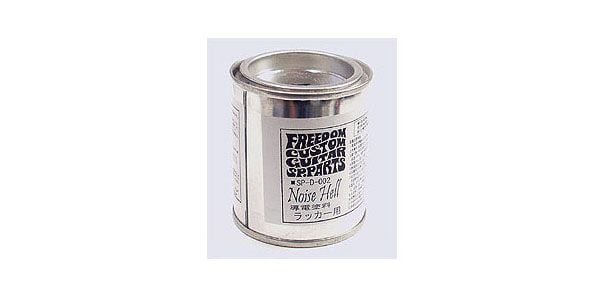

Freedom Custom Guitar ( フリーダムカスタムギターリサーチ ) / Noise Hell SP-D-01

Freedom Custom Guitar ( フリーダムカスタムギターリサーチ ) / Noise Hell SP-D-02

最後に前回のブログでお話しておりました、コントロールキャビティ内に導電塗料を塗り、銅やアルミのテープを使ってアルミシートを貼ったパネルと接触させる方法というものを書いて終わりにしたいと思います。

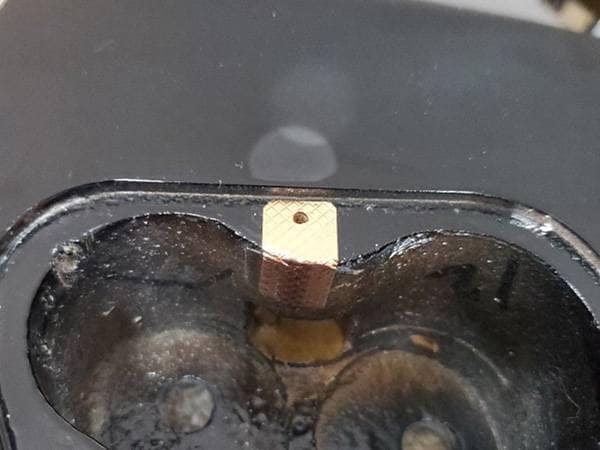

まず取り付けるパネルのビス穴がある位置に銅テープを貼って下さい。(ビス穴の位置に貼るのはパネルが浮いて導通が不安定になるのを防ぐためです)

次にその上から導電塗料をキャビティ全体に塗って下さい。

この時に銅テープをしっかり覆うように塗って下さい。

できれば2~3回ほど重ねて塗った方が良いです。

理由は銅テープの上側しか導通しないのでしっかり上から塗料を塗って全体を覆ってあげないと導通が不安定になるからです。

※本来はキャビティ全体に塗りますが、覆うように塗るという表現が伝わりやすいように、写真では銅テープ付近のみ塗っています。

最後にラグを使ってキャビティから出た配線材をボリュームポットの背中にはんだ付けして出来上がりです。(写真ではピックアップがアクティブのものを使用しておりまして、ポットの背面に基板があるため側面にはんだ付けしています。)

これでしっかりとコントロールキャビティ内のノイズの元がアースに落ちてノイズの軽減ができます。

いかがだったでしょうか

今回は導電塗料についてのお話で、できるだけわかりやすくと思い色々と端折っていますが、こんな感じなのねくらいでご理解いただけたら幸いです。

あと個人的にはキャビティ内のノイズ軽減のためのシールディングについては導電塗料を用いるより、粘着のついているアルミシートを使うことをオススメします。

理由としては、導電塗料は扱いが難しいのでシートを使った方が作業自体は簡単なのと気に入らなければ外すことも可能だからです。

ですが、どの方法でやるにしても一番大切なのはアースに落とすこと!!

これをしっかりできていれば大丈夫です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまたサウンドハウススタッフブログで会いましょう。

![MONTREUX ( モントルー ) / Lug Set[8387]](https://www.soundhouse.co.jp/images/shop/prod_img/m/montreux_8387b.jpg)

![MONTREUX / Lug Set[8387]](/images/shop/prod_img/m/montreux_8387b.jpg)

ブリッジの種類

ブリッジの種類

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

ギターのお手入れ

ギターのお手入れ

お手入れに必要な道具

お手入れに必要な道具

ギターの各部名称

ギターの各部名称