ギター購入時、各箇所をチェックする際、特に2本目以降のギターやベースを選ぶ時に、私はまずネックとボディ・マテリアルについて考える。共に基本的に木材から作られているのだが、少なくともギターのスペックを見る時この2つを私は必ず押さえる。

昔はパワーあるハムバッキング・ピックアップとロック式トレモロアームの特徴を重点的に取り上げ、木材の説明を重視していないギター広告も目立った。

昨今は天然の木材以外のギターも台頭してきているが、それでも市販されているエレキギターのボディ・ネック・マテリアルは木材が大半を占めていると言って良いだろう。

ではエレキギターの音にボディはどのくらい影響するのだろう?

私の周囲の人、例えばギターリペアマン、VINTAGE GUITAR専門店などは口をそろえて『ギターの音の7割はネックで決まる』と言う。

その理由は、弦を固定したヘッドからボディのブリッジ間の距離の中で、圧倒的にネックが占める割合が高いことを主な理由として述べる人もいた。

またある楽器店では、ストラトキャスターの1960年代のネックに新品のボディを付けて、ORIGINAL VINTAGE の三分の一以下の値段で販売していた。

これが好評だったのか今では完売して1本も在庫がない。ネックの重要性を感じて販売し好評を得たひとつの証だといえる。

さて。

私もエレキギターのネックの重要性は認識している。例えばネックの僅かな反りを調整すると、サウンドが生き生きとした音に変わってくるのがわかる。ネックはギターを弾くポジションと奏法の機能だけではなく、ギターのテンションを支えているわけだ。ネックの状態はギターの最大のポイントのひとつである。

また、同じくボディ材もかなり重要であると私は思う。

ひとつお断りしておくが、私は材による優劣を述べたいのではない。食に甘党辛党がいるように、ギタリストにより、材の好みが違う事を言いたいのだ。材には少なからず個性があると思う。

また今回は木材の希少性にもコメントしない。

付け加えると、希少材=必ずしも音が良いとは言えないと思う。『個人の好みの音=最高の木材』と言える。

では具体的にボディ材の変化で音が変わった、私自身の数十年に渡るリアルな体験を語ってゆこう。

初めて気付いたのはギターを始めて一年そこそこだった。腕はまだまだ未熟であったが耳の嗜好は一本目のギターで既にあった。

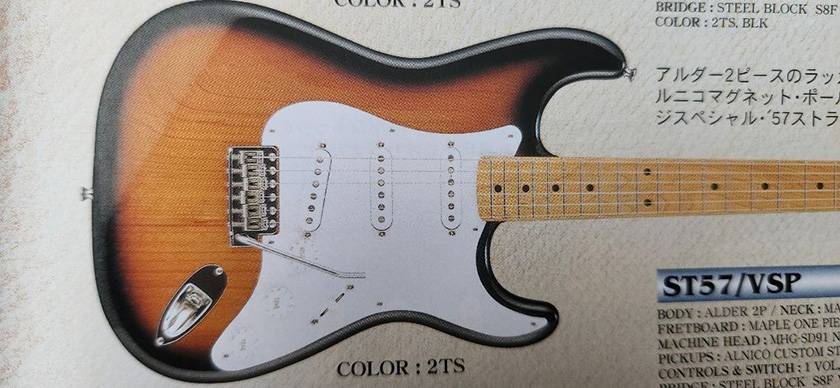

中学三年生の時、エレキギターを初めて手にした。国産のストラトコピーモデルだった。エントリーモデルではなかったが、PUセレクター・スイッチがしばらく経ったら故障した。ボティ材は後で知ったが、アルダー材だった。

壊れて外されたオリジナルのPUセレクター・スイッチは、見ると値段相応であった事を覚えている。

その当時、FENDER STRATOCASTER のオリジナルラージヘッドが生産されなくなると言う噂を御茶ノ水の楽器店の情報誌により知った。(翌年スモールヘッド・ストラトの登場)

これは何としても入手しなくてはと思い、行きつけの楽器店に相談して、なるべく軽めのストラトを取り寄せて貰った。紛れもない FENDER STRATOCASTER INTERNATIONAL COLOR アークティック・ホワイトであった。ボディ材はもちろんアッシュ。

Fenderストラトキャスターの70年代アッシュボディの典型的な木目。特にナチュラルボディは木目が目立つ個体が多かった。

このアークティック・ホワイトというのは、随分後からわかった事だが、オリンピック・ホワイトと同じ色と判明した。

蛇足だが意外と知られていないINTERNATIONAL COLOR STRATOCASTERの仕様を書いておく。

スタンダード・カラーのオリンピック・ホワイト・ストラトとどこが違うか?

それはピックガードを止める11点のネジの色が違う。シルバーのネジではなく黒色である。確かトレモロバックカバーのネジも黒色だったはず。

その他はスタンダード・カラーのオリンピック・ホワイトと変わらない。もちろん代理店の保証書には『アークティック・ホワイト』と記入されていた。

脱線した。話を核心に戻そう。

STRATOCASTER を入手してコピーモデルは不用になった。当時HEAVY METALが音楽シーンを席巻、友達はアリア・プロのエクスプローラ・モデルを持っていた。価格も自前のコピーモデルより高価で、ピックアップがディマジオのスーバー・ディストーション2発という仕様だった。ストラトよりパワフルなトーンが得られると思い、しばらくしてトレードした。ルックスはサンバーストであったが、いかにも力強いサウンドが出ると思えた。

すぐ自宅に戻り、エフェクターとアンプにプラグインし、やや大きめの音を出した。

「あれっ、音がザクザク歪まない・・・。」第一印象がこれ。

BOSSのオーバードライブ SD-1 から同社ディストーション DS-1 に替えても音にエッジが出ない。アンプのトーンコントロールを変えてもエフェクターを操作しても、自分の好きな音は出なかった。

そしてそのエクスプローラはステージで使うことなく売却した。

後でわかったのだが、ボディ材がマホガニーだったのだ。私は輪郭がある音が好きである。マホガニーは真逆で中域が肝のあたたかいトーンだ。

次に入手したギターで『2度目のミスに気づいた』のは、Fenderエリック・クラプトン・モデルだ。カラーは当時斬新であったピューター(鉛色)。ゴールド・レース・センサー・ピックアップ。ミッドブースト付き。Fenderの威信をかけた最先端モデルであった。

見栄えも良かったし、機能も多彩でブーストされた太い音が気に入って、ライブでも使用していたが、ある日「?」と思った。

INTERNATIONAL COLORのストラトと違い、エッジの立った音が出ないのだ。ちなみに当時はBOSSのターボ・オーバードライブを歪みに使用して、イコライザーの付いたスタックのメッサ・ブギで鳴らしていた。

エリック・クラプトンモデルのボディ材はアルダー材だった。結局、数年で楽器店に売ってしまった。

1956年からFenderストラトキャスターに採用されたアルダー材は木目が目立たない。ストラトで一番ポピュラーなマテリアル。

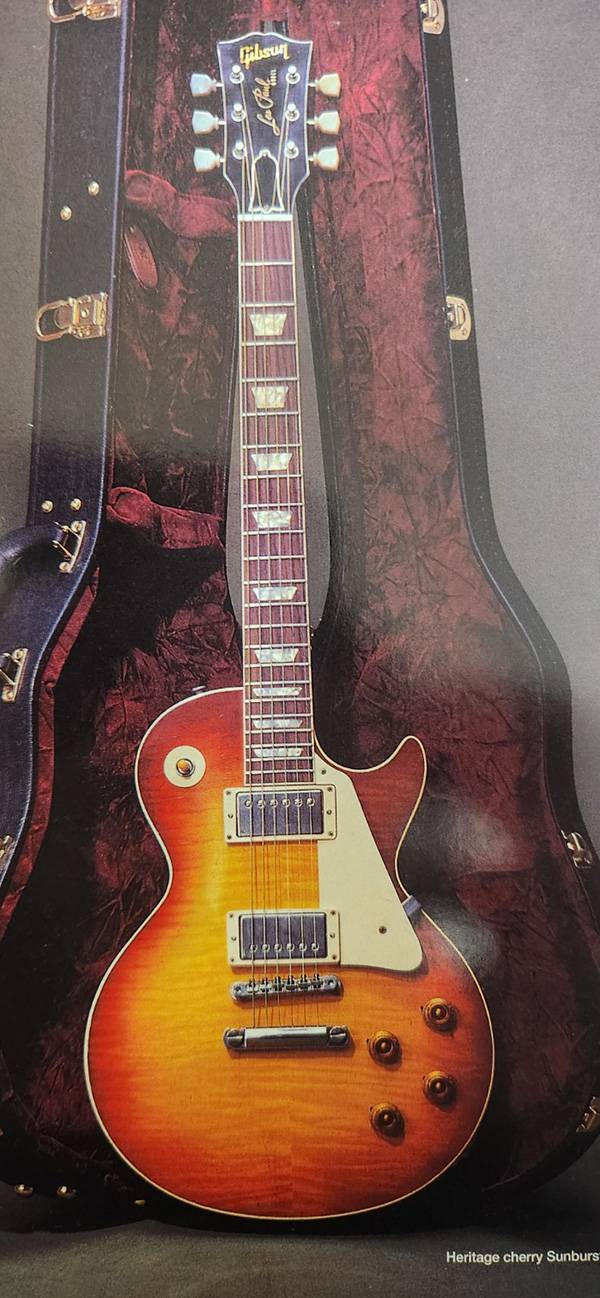

この頃、平行してGrecoのレスポールモデルの上位機の中古を安くで入手した。(私はレスポールモデルは興味が無いがギター歴で二度だけ手にしたことがある。)これはBOSSの歪みと良くマッチした。ローランドのジャズコーラスで最高のサウンドが出た。このギターのボディ材は紛れもなくメイプルトップのマホガニーバックである。

このGrecoのレスポールは手放してしまったが今でも後悔している。ターボオーバードライブとワウペダルの組み合わせの、あの音色が忘れられない。ラッカー塗装で天然のメイプル虎目のボディであった。

Gibsonレスポールモデル。トップの固めのメイプル材はルックスにも好影響を与え、バックはマホガニー材という、両方の良いところを取り入れている。流石キング・オブ・エレキギターといえよう。

だいたい私の趣向にお気づきになってきたかと思う。輪郭がある音で、ややドンシャリ、綺麗な高音域が抜ける音が好みなのだ。

逆に中音域がブーストした柔らかい・あたたかい音のするギターは好まない。

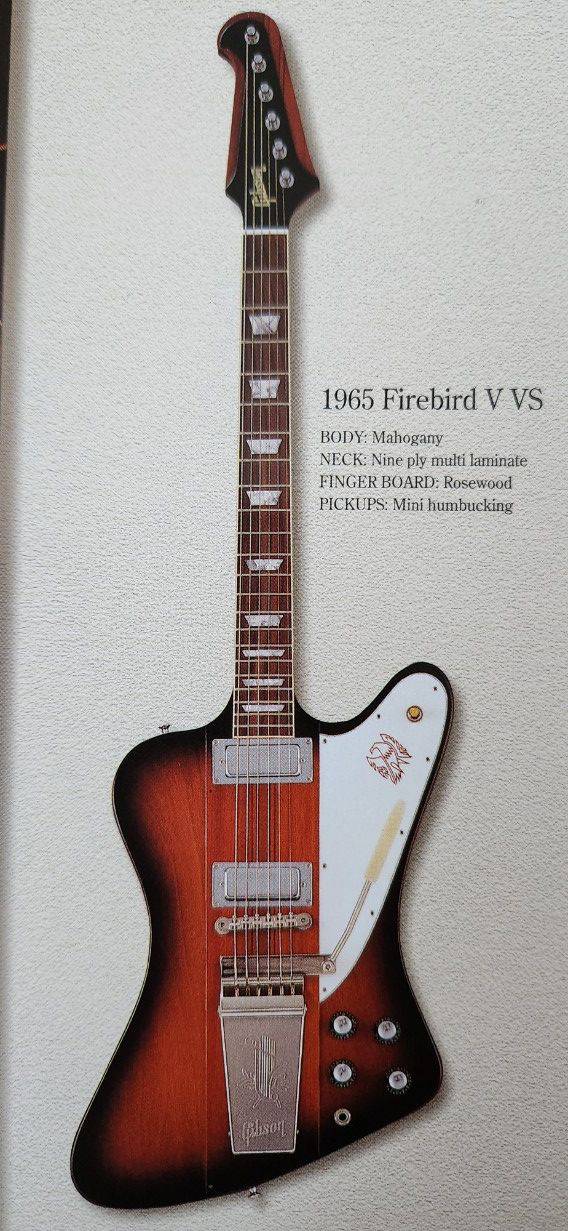

『3度目の気づき』は18年程前。友達が「お前ならギターを大事に扱うから、Gibsonのファイヤーバードを預かってくれないか?」と数ヶ月貸してくれたことがある。かなり高価なモデルで鍵付きのハードケースに入っていた。内心「ラッキー♪」と思い、家路に着いた。

さて、アンプにつなぎ音を出してみると、アリアプロ・エクスプローラ・モデルと同じ感想。

言うまでもなく、ファイヤーバードのボディ・マテリアルは原則マホガニー材である。

Gibsonファイヤーバード。個性的なルックスから放つウォームでワイルドな本機はアンプとの相性次第で弾き手の魂をアウトプットする。

読者の方は充分納得されたと思う。

この記事を書くにあたり、各ボディ材の説明をしようかと思ったが、ギターのボディ材に対する実体験を述べた方が説得力が増すと思った。

ボディ材のトーンの重要性については、FENDER CUSTOM SHOPのビルダー、ユーリ・シスコフがリットーミュージックのムック「FENDER CUSTOM SHOP」のインタビューでも述べている。他のマスタービルダーの貴重なインタビューを沢山載せているので、もし見つけたら一読をお勧めする。

ボディ材による違いは、「材の重さによるもので材質はあまり関係ないのでは?」という意見もある。これも経験値から来る正解かもしれない。

ボディ材は自らを語ってくれないから100%こうだ、とは言いきれないが、上記の様な体験から、私は「ボディ材による音質の違いはある」と感じている。

ギターを購入する際、同じタイプのギターなら複数手に取り、アンプにつないで確かめてほしい。重さや材の種類で音の違いを知ったら、後々ギター選びがより具体的になり、サウンドメイキングの幅が広がるはずだ。

貴重なバレイアーツの米国カタログより。ユーザーはスティーブ・ルカサー等が有名たが、シビアな耳のスタジオミュージシャンも唸るサウンドと贅沢なマテリアルで支持された。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

FENDERフェンダーギターのおすすめと選び方

FENDERフェンダーギターのおすすめと選び方

ギター初心者ゼミ

ギター初心者ゼミ

ギター 初心者講座

ギター 初心者講座

愛されたフェンダーギターたち

愛されたフェンダーギターたち

ギターの種類

ギターの種類

ギターの選び方

ギターの選び方