u-he Bazilleはセミモジュラーシンセというカテゴリーのソフトウェアシンセです。 今回はモジュラーについて見ていきたいと思います。

モジュラーシンセ

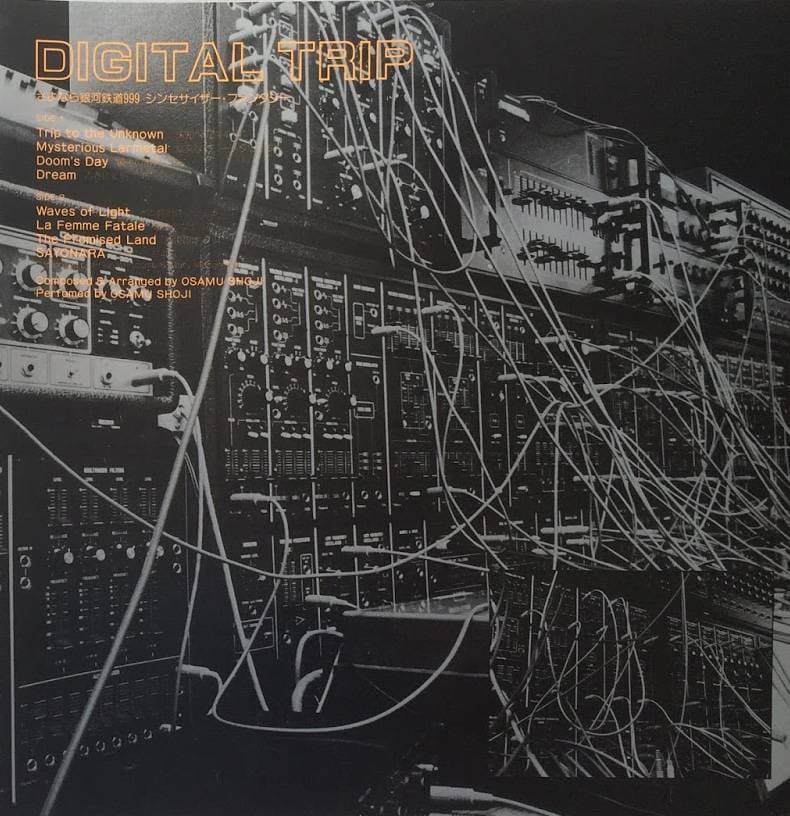

初期のシンセはモジュラーシンセと呼ばれ、モジュールという単位で構成されていました。 各モジュールは下写真のように箱に納められ積み重ねられています。 それぞれのモジュールをフォーンケーブルで接続することで、様々な音作りを行うことが出来ました。 しかしケーブルの本数が増えてくると、視認性が悪くなり、複雑さは見た目の方が上回ります。 結果的にケーブルだらけになり、接続を確認するには、ケーブル一本一本を目で追っていく必要があります。 まさに電気回路を確認するような作業に慣れる必要があります。 しかし悪いことばかりではなく、基本となるローレベルのテクノロジーを意識するようになります。 Bazilleは、あえて伝統的なケーブル接続を継承しています。 その理由は過去のシンセへのリスペクトであり、当時の音作りのプロセスも忘れないようにするためだと思います。 効率ばかりを追及すると、どれも似たような思考となり、考え方の多様性が失われてしまいます。 Bazilleからは、温故知新プラスアルファという思いが伝わってきます。 ちなみにu-heには別の考え方で作られたZebraというモジュラーシンセがありますが、Bazilleとは真逆の現代的な思考で音作りが出来るようになっています。

東海林修「さよなら銀河鉄道999 シンセサイザー・ファンタジー」ジャケット写真

セミモジュラーシンセ

モジュラーシンセは難解、巨大、高額という問題がありました。 そこで、より扱いやすく、各モジュールをあらかじめ結線したり、コンパクト化、低価格化したものがセミモジュラーシンセとなります。 使えるモジュール数が基本的に固定となるので、セッティングの自由度は下がります。 下写真がセミモジュラーシンセのARP2600ですが、Bazilleは、この機種にインスパイアされています。

ARP 2600, CC BY-SA 2.0 (Wikipediaより引用)

ARP2600は、各モジュールが、あらかじめ接続されているので、ケーブルを挿さなくても音を出すことができます。 接続方法を変えたいときに、ケーブルを使うという仕様です。 Bazilleも近い考え方ですが、コントロール関係はあらかじめ接続され、音声信号関係は未接続という傾向です。

初期のアナログシンセは回路の構成上、モノフォニックが普通ですが、Bazilleはソフトウェアなので最大16和音まで扱えます。 ただしモジュールの多くはモノラルが基本となっていて、ステレオ対応はアンプやエフェクトなど一部に限られています。

Bazilleの各ジャックは、入力(白)と出力(赤)の区別はありますが、どこに挿すかは自由です。 そのため、かなり不思議な接続も許容され、偶発的な面白さがあり、モジュラーシンセの醍醐味を引き継いでいます。

ユーロラック

モジュラーシンセは、あまりにも高額で巨大だったため70年代後半で終焉を迎えたように見えましたが、2000年代以降、ミニプラグを採用した小振りなユーロラックという規格で復活し、新たな使い方が模索されています。 その扱いは既存の楽器演奏とは違った考え方が求められます。 サウンド作りと曲作りが一体化しているパフォーマンスは、他にはない独特の感触があります。

個人的にモジュラーシンセの考え方は、限りなくプログラミングに近いと思っています。 最小限の命令であるモジュールの接続方法でアルゴリズムを作り出すような作業です。 ユーロラックでは古典的なアナログ単機能モジュールだけではなく、デジタル技術を駆使した複合的なモジュールも多く、複雑さは増しますが、未踏領域が広がっています。

Eurorack, CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

Bazilleはモジュラーシンセの考え方が必要

Bazilleのモジュールは比較的古典的なモジュールで構成されています。 また限られた数のモジュールという制限の中で、試行錯誤することが求められます。 これは決して悪いことではなく、スピーディーに目的に向かうことが出来ますし、学習コストも最小限で済みます。

またBazilleでは、モジュラーシンセ実機と同じように音声信号と制御信号を別に考える必要はなく、電圧として平等に扱います。 MIDI制御のシンセしか知らないと、この信号の種類を区別しない仕様には違和感を感じると思います。 そしてゲート、トリガーの概念も重要になってきます。 これらの古典的な仕様は約束事が少ないため、頭で考えるよりも、まずは、つないで様子を見ることで、偶然面白い効果が現れることもよくあります。 逆に理詰めで構築する方法にも向いています。 モジュラーシンセには両極端なプロセスに対応できる懐の深さがあるように思えます。

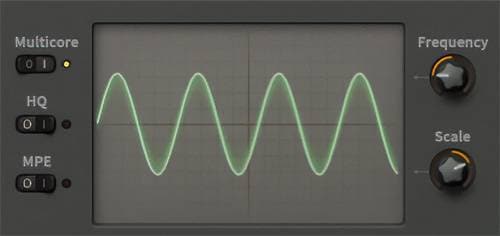

オシロスコープ

モジュラーシンセで欠かせないのがオシロスコープです。 本来は音のチェックというよりも信号の電圧、波形、タイミング等のチェックに使います。 Bazilleのオシロスコープ接続箇所は、アンプ出力後、FX入力前に固定されています。 つまり任意の箇所の電圧や同期などのチェックに使えません。 ただセミモジュラーということで、限られたモジュールの挙動を一度把握してしまえば、それほど困ることはありません。 またアンプがDCカットしてしまうので、モジュールの挙動をチェックするには不向きと言えます。 別途複数入力があったら実験用途でも使いやすいので、次バージョンに期待したいところです。

基本的には減算式アナログシンセ

Bazilleはオシレータこそ、FM/PDデジタルオシレータですが、ほとんどは古典的とも言えるアナログモジュールで構成されています。 そのためオシレータから出力した後は減算式シンセとして考えることができます。 セミモジュラーなので、通常の減算式シンセで出来ることは一通り網羅しています。 以下に通常の減算式シンセでは難しいところを少し取り上げたいと思います。

シーケンサー

Bazilleのユニークなモジュールのひとつとしてシーケンサーがあります。 これは古典的なモジュールではなく、ソフトウェアならではのモジュールです。 16ステップシーケンサーですが、ポリフォニックで、8パターン組むことができ、それらを変調、モーフィングして利用することができます。 電圧出力端子も4箇所あり、様々な用途で利用できます。 通常のアルペジエータとは、考え方を変える必要があります。

下はポリフォニックの例で、いろんな音が入り乱れていますが、ひとつの音色でコードを弾いています。 モジュラーシンセは複数台使ったようなサウンドも作れるという例です。

エンベロープのループ

Bazilleのエンベロープは一見通常のADSRですが、ARP2600のようにループという機能があり、まるでLFOのように扱うことが出来ます。

アイデア次第でいろいろな使い方が出来ますが、下サンプルではリズムと同期させることで、シーケンス的な効果を発揮します。ディレイは使っていません。

オシレータをLFOとして使う

オシレータを固定周波数として使ったり、極端に低い周波数で扱うことができるため、音程感を感じないLFOとしても利用できます。何よりも波形の自由度が高いため、妙なLFOという使い方も可能です。

フィルターをオシレータとして使う

フィルターはアナログモデリングなので自己発振させて音程を作り出せます。 しかしアタックが遅れるため、用途は限られます。 そこで、どこでも入力できる利点を生かして、エンベロープをフィルターに入れ、速いアタックを実現してみました。

SAMPLE & HOLD

S&H(SAMPLE & HOLD)は、古典的なスタイルで広い用途で利用できるようになっています。 多くのシンセでは扱いやすくするために、ノイズを入力信号とし、パルス波をトリガーとする設定で固定し、LFOの中に組み込まれている場合が多いと思います。 Bazilleでは、入力信号に何でも入れられるため、ノコギリ波を入れると、低ビットサウンドが得られます。 工夫次第で様々な活用ができます。 入出力端子しか持たないモジュールというのは、モジュラーシンセらしさを感じます。

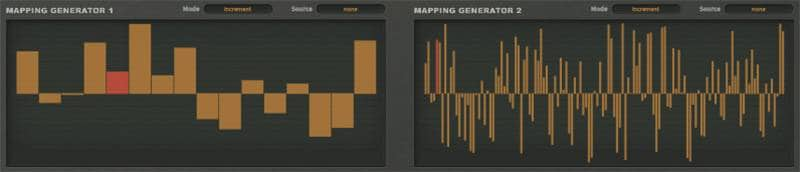

マップの応用

シーケンサーに次いでソフトウェアならではのユニークなモジュールです。 棒グラフのようなマップは2個利用でき、横軸を2~128の解像度、縦軸は-100~100となっています。 応用範囲が広く、ユニークな使い方も可能になっています。 メロディ、オシレータの波形、LFO、鍵盤のコントローラー等に使うことが出来ます。

サンプルはマップでメロディを演奏している例です。

Bazilleまとめ

他にもスプリングリバーブ、Ramp、Multiplexなど魅力的なモジュールがありますが、切りがないので割愛します。 Bazilleの各モジュールは、柔軟性があり、見た目以上に複雑なセッティングが可能です。 特にフィードバック接続を駆使することで、他シンセでは実現困難なサウンドが得られ、いずれもアナログ的な混沌とした音が出てきます。 それほど多いとは言えないモジュール数ですが、よく考えられているため、不足を感じることは少ないと思います。 ただし、使いこなすには各モジュールを掘り下げて理解する必要があります。 特に1970~1980年代のシンセの知識が必須で、なかなか難易度が高いシンセと言えますが、当時のシンセに興味がある人には面白いシンセだと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド