多くのプラグインが自動化、ブラックボックス化されていく中、u-heのプラグインは基本的にマニュアル式で、ひとつひとつの意味を知らないと、思い通りに扱えないようになっています。 基礎的な知識と学習が必須というわけです。 時代と逆行しているようですが、自ら操作する楽しさを奪われたくないと思う人には、よいプラグインだと言えます。

今回紹介するのは、u-he MFM2(More Feedback Machine)というディレイプラグインですが、u-heの中で最も古いエフェクトプラグインで、20年以上前の2003年からラインナップされています。 またu-heの中でもトップクラスに理解されず、かなり狂っているディレイとも言えます。 安全装置的な配慮は最小限なので、適切なコントロールはユーザーに委ねられます。 設定によっては簡単に事故が起こるので、予備知識が必要であり、そこが難しくもあり、面白いところでもあります。 この扱いにくさはu-heも承知のようで、後に、音楽家が馴染みやすい Colour Copy というディレイもラインナップに加えました。

下記がMFM2のUIですが、見た目も取っつきやすいとは言えません。u-he製品は、どれも構造を理解することから始める覚悟が必要です。

ディレイはデジタル音声処理の基本

ディレイを応用したエフェクトは、コーラス、フランジャー、リバーブなど数多くあります。 一見関係なさそうなEQ、コンプレッサー、バッファ回路なども、デジタル音声処理の中身はディレイラインだらけです。

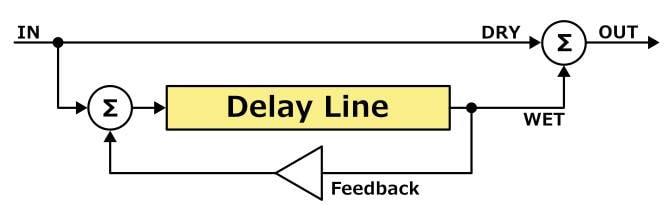

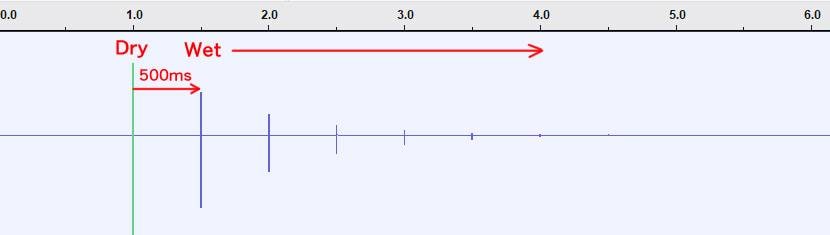

上記のようなディレイラインに1個のパルス波を入力すると以下のような波形になります。 緑色のパルス波が入力されたドライと呼ばれる音で、ディレイラインを通らず出力されます。 それ以降のパルス波はディレイラインを通った音で、フィードバックにより音量が小さくなりながら繰り返され出力され続けます。 これをウェットと呼びます。 ディレイは、このような単純な動作をするものですが、デジタル音声処理にとっては重要な基礎技術となります。

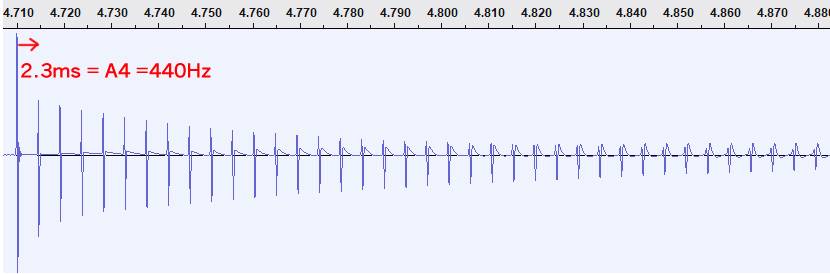

上図は間隔が500msなので、繰り返される音というイメージになりますが、この間隔が2.3msだった場合、それは繰り返し鳴っているといよりもA4の440Hzの音程として聞こえてしまいます。 その波形はこのようになります。

音にしてみました。 まず500msで繰り返されるディレイという感じの音、次に2.3msで繰り返される音です。 同じディレイとは思えない結果になります。

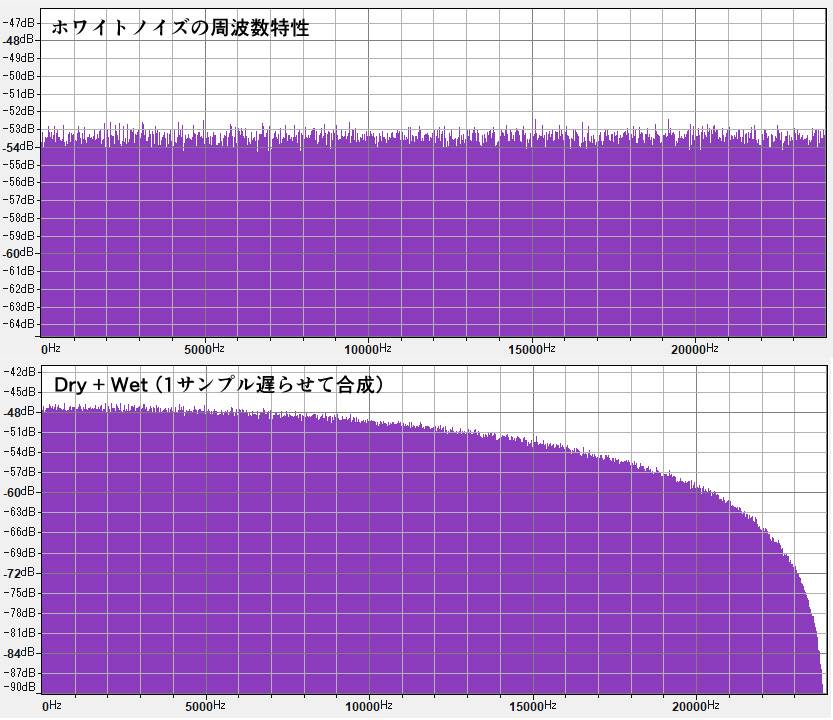

次の実験ですが、これもディレイという印象にならない例です。 ホワイトノイズを1サンプル遅らせて、ドライとウェットをミックスしてみます。 すると以下のような周波数特性となります。 ホワイトノイズはフラットな周波数特性ですが、結果は高域が減衰し、緩やかなローパスフィルタとなります。 MFM2では、このような基礎的な信号処理を意識する必要があります。

4個のディレイラインで出来ること

ステレオ信号を処理するディレイの多くは2個のディレイラインが搭載されています。 通常のディレイらしい使い方をしている間は困ることはありません。 MFM2は少し多い4個のディレイラインが搭載されています。 そのディレイラインと、それ以外のフィルタ等を自由にルーティングし、様々な機能を作り出すことが出来ます。 ディレイエフェクトを使うというよりも、ディレイラインで回路設計するという感覚です。 そのためデジタル音声処理の基礎もある程度知っておく必要があります。

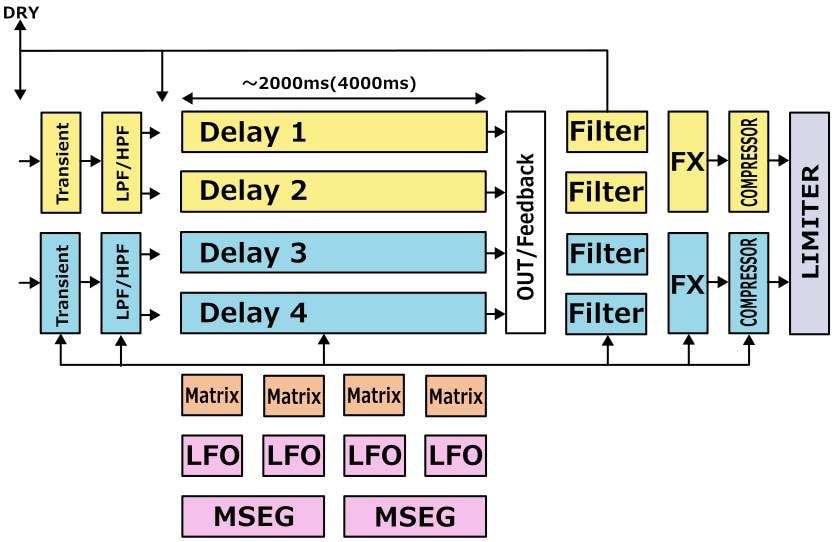

以下の図は、MFM2の各機能をブロック化したものです。ディレイとしては、かなり自由に接続したり、フィルターを配置することが出来ます。

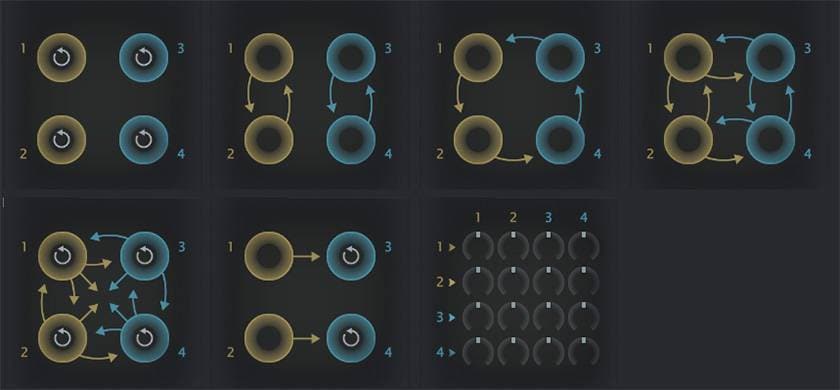

ディレイライン4個という数は、少ないようにも思えますが、手動で試行錯誤するには適度な数と言えます。 ステレオであれば2の倍数か、メモリが許す範囲でいくらでも増やせるという考えもありますが、効果と手間を天秤にかけた場合、4個で十分という結論に至ったのだと思います。 限られた中で試行錯誤した方がスピーディーに結果が得られると思います。 それでも下記のようなルーティングが可能で、最後のマトリクス状のルーティングでは、自由に設定が出来るようになっていて、4個でも簡単ではないことが想像できると思います。

通常のエフェクトは、どこかで聞いたことのあるサウンドイメージがあって、そこへ向かうものです。 しかしMFM2は実験的であり、回路設計的な要素が強いプラグインです。 どこかで聞いたサウンドを実現しようとすると、それを実現するための回路設計からスタートとなるので、スピーディに結果を得ることは難しいと思います。 逆に、今までに聞いたことのないようなサウンドを目指して、回路設計と実験をしながら取り組むのであれば、頼りになるディレイとなります。 自らプログラミングするよりは、はるかに楽であり、レゴブロックで作るような感覚に近いかもしれません。 かなりマニアックで、多くの人にとって難解過ぎることは否めません。 u-heらしさがストレートに出ているプロダクトではあります。

次回は他ディレイでは、あまり見かけない機能や使い方を中心に、 実用的なところから、やや飛び道具的なところまでピックアップしてみます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

MIDIキーボード 入門ガイド

MIDIキーボード 入門ガイド

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材